সড়ক পরিবহন আইন পাস এবং বিধিমালা জারি হলেও সড়ক-মহাসড়কের নৈরাজ্য এখনো বন্ধ হয়নি। আলোচিত সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর বিচার না হওয়া ও মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের আইনের আশ্রয় নেওয়ার প্রবণতা কমে গেছে। বিচারহীনতার কারণে সড়কের নৈরাজ্য থামছে না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

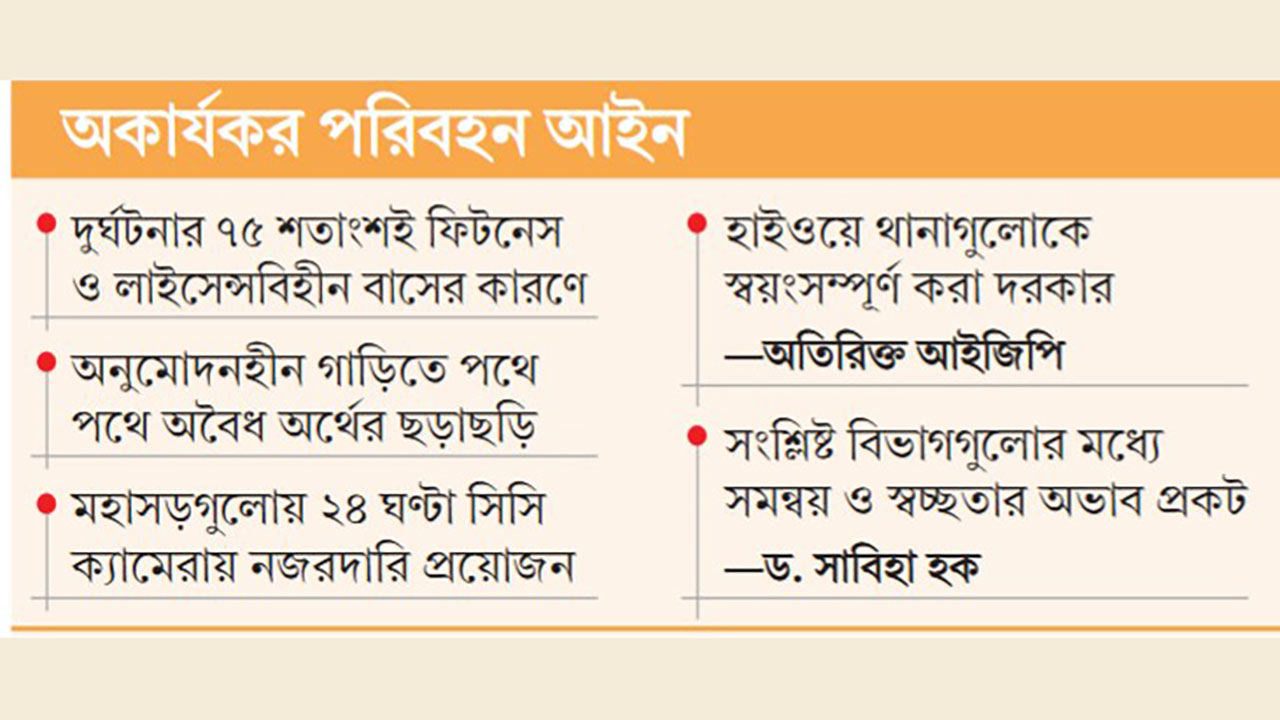

পুলিশ সূত্র, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, যাত্রী কল্যাণ সমিতি, রোড সেফটি ফাউন্ডেশনসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার গবেষণা থেকে জানা গেছে, প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার মধ্যে ৭৫ শতাংশই ঘটে ফিটনেসবিহীন ও লাইসেন্সবিহীন বাসের কারণে। ৮০ শতাংশ দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগীরা মামলা করেন না এবং ৯০ শতাংশ মানুষ মনে করেন মামলা করলেও ন্যায়বিচার মিলবে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি নিহত হলেও মামলা হয় না।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত ২৭৬টি মামলা তদন্তাধীন। এসব মামলায় নিহতের সংখ্যা ১৯৫ এবং আহত ১৬৩ জন। চাপের মুখে মামলা দায়ের হলেও তদন্তকাজ এগোয়নি। কারণ দুর্ঘটনার পর পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে বাসচালক বা ট্রাকচালকদের শনাক্ত করতে পারছে না। নাম জানা গেলেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সড়ক দুর্ঘটনার মামলার তদন্তে পুলিশ কতটা আন্তরিক, সেটি প্রশ্নের মুখে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, দেশের ছোট-বড় সড়ক থেকে মহাসড়কÑসবখানেই নৈরাজ্য বিরাজ করছে। কারণ এতে রাজনৈতিক সুবিধাভোগী গোষ্ঠী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য আর্থিক সুবিধা রয়েছে। আর শৃঙ্খলা ফিরলে এই অবৈধ সুযোগ বন্ধ হয়। ফিটনেসবিহীন বা লাইসেন্সবিহীন গাড়ি চলাচলের কারণে পথে পথে অবৈধ অর্থের লেনদেনও হয়।

পুলিশ সূত্র, বিভিন্ন বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসহ যোগাযোগ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মধ্যরাতে দেশের বিভিন্ন মহাসড়ক বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কারণ রাজধানীসহ সড়ক-মহাসড়কগুলোয় যানবাহন চলাচলে কোনো শৃঙ্খলা নেই। ফলে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা জানান, তারা আগের মতো সক্রিয় হতে পারছেন না এবং কেউ সড়ক আইন না মানলে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করলেও হেনস্তার শিকার হচ্ছেন।

৮০ শতাংশ ঘটনায়ই মামলা করেন না ভুক্তভোগীরা

সড়কপথে যাত্রীদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠন ‘যাত্রী’র দেওয়া তথ্যমতে, বাংলাদেশে ৮০ শতাংশ সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তরা মামলা করেন না । তাদের পর্যবেক্ষণে সাম্প্রতিক চার শতাধিক মামলার মধ্যে ৮০ শতাংশই আপসে নিষ্পত্তি হয়েছে এবং যে ২০ শতাংশ মামলা বিচারকের টেবিলে পৌঁছায় সেখানকার ৯৯ শতাংশই সাক্ষীর অভাবে আসামিরা খালাস পেয়ে যায়। ফলে ক্ষতিগ্রস্তরা আইনের আশ্রয় নেওয়ায় অনীহা দেখান।

যাত্রী বলছে, পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের চাপ এবং মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণে এ প্রবণতা আরো বেড়েছে।

নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) ও যাত্রী কল্যাণ সমিতি বলছে, রাস্তার নৈরাজ্যের জন্য সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠান দায় নেয় না। পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করলেও আইনি জটিলতা, শক্তিশালী পরিবহন সেক্টর, রাজনৈতিক ছত্রছায়া এবং পক্ষপাতিত্বের কারণে ৯০ শতাংশ ভুক্তভোগী মনে করেন তারা ন্যায়বিচার পাবেন না। এছাড়া অনেক সময় মামলা হলেও বাস্তবে ভিকটিমের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় পুলিশের প্রতিবেদনও একতরফা হয়ে যায়।

বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে যত চ্যালেঞ্জ

সড়ক দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগী কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছে আমার দেশ। তাদের প্রত্যেকে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মামলার অগ্রগতি সম্পর্কেও তাদের কোনো তথ্য পুলিশ উদ্যোগী হয়ে কখনো জানায়নি। সড়ক দুর্ঘটনার বিচার কর্তৃপক্ষ আসলেই চায় কি না, তা নিয়েও হতাশা প্রকাশ করেছেন তারা।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সড়ক দুর্ঘটনার মামলার তদন্ত অগ্রগতি নৈতিকভাবে যথেষ্ট নয়। কারণ আসামিদের গ্রেপ্তার ও অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে পুলিশ ‘ধীরে চলো’ নীতিতে কাজ করছে। ফলে বিচার প্রক্রিয়াও শুরু হচ্ছে না।

দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কাজ করা নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) ও যাত্রী কল্যাণ সমিতি আমার দেশকে জানিয়েছে, তারা পুলিশের ভূমিকা ও মামলার অগ্রগতি নিয়ে হতাশ। কারণ পুলিশ কখনো তথ্য সরবরাহে উদ্যোগী হয়নি।

নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) আন্দোলনের মহাসচিব লিটন আরশাদ বলেন, ‘যারা সড়ক দুর্ঘটনায় স্বজন হারিয়েছেন বা পঙ্গু হয়েছেন, বিচার তাদের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু তা অর্জন হয় না। তিনি উল্লেখ করেন, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে তিনটি মূল ‘ই’ রয়েছে—এনফোর্সমেন্ট অর্থাৎ আইন প্রয়োগ, ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ সড়ক নকশা, রোড সাইন ও সিগন্যাল এবং এডুকেশন অর্থাৎ ড্রাইভার, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের শিক্ষা ও সচেতনতা।

আইনের দুর্বল দিক ও উত্তরণের উপায়

দেশে সড়ক দুর্ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়ায় মৌলিক সমস্যা বিদ্যমান বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সেটি অবিলম্বে সংশোধনের প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা। বিশ্লেষকদের মতে, সড়কে সংঘটিত অপরাধের পর্যাপ্ত প্রমাণ সংগ্রহ, প্রশিক্ষিত কর্মী, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, সড়ক নিরাপত্তা নিরীক্ষাÑএসব ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে এবং তদন্তের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো প্রক্রিয়াও নেই। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও স্বচ্ছতার অভাবও প্রকট। এসব কারণে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো সম্ভব হচ্ছে না।

দুর্ঘটনার ভয়াবহতা বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) দুর্ঘটনা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এআরআই) সহকারী অধ্যাপক ড. আরমানা সাবিহা হক বলেন, ‘বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া উন্নত করতে আধুনিক প্রযুক্তি, জিআইএসভিত্তিক সফটওয়্যারের মাধ্যমে দুর্ঘটনার অবস্থান নির্ণয়, ড্রাইভারদের কেন্দ্রীয় ডেটা সিস্টেম, ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম, কঠোর ট্রাফিক আইন প্রয়োগ এবং জনসচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। ট্রাফিক সেফটি আইনের দৃঢ় প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বাড়ানো ছাড়া সড়ক দুর্ঘটনা নিরসনের বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে (সরকারি, বেসরকারি, মাল্টিন্যাশনাল করপোরেশন, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) ট্রাফিক সেফটি ইউনিট থাকা জরুরি।

বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনো ঘটনা আলোচিত হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্তরা আইনের আশ্রয় নেন না। একদিকে ট্রাফিক আইনের দুর্বল ব্যবস্থা ও আইন প্রয়োগের শিথিলতা, অন্যদিকে পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলো প্রভাবশালী হওয়ায় সাধারণ যাত্রীরা তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে সাহস করেন না। অথবা কেউ যদি মামলা করেন তার দীর্ঘসূত্রতার কারণেও অনেকে বিচার চাইতেও আগ্রহী হন না।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমান বলেন, ‘সড়ক দুর্ঘটনা একটি পদ্ধতিগত সহিংসতা, যা ফৌজদারি অপরাধ। প্রথমে যারা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। জবাবদিহি করতে হবে হাইওয়ে পুলিশকে। উপজেলা ও জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষসহ সর্বোপরি সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় এ ঘটনার দায় কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।’

সাইদুর রহমান আরো বলেন, ‘আমরা দেখতে চাই এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট সবাই দায় স্বীকার করে আনুষ্ঠানিক দুঃখ প্রকাশ করবেন। দায় স্বীকার করার সংস্কৃতি চালু হলে দায়িত্ব বাড়বে। সড়ক-মহাসড়কে বাড়বে নজরদারি। তাহলে দুর্ঘটনাও কমবে।’

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বক্তব্য

হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি মো. দেলোয়ার হোসেন মিঞা বলেন, ‘হাইওয়ে পুলিশের প্রধান দুর্বলতা হলো থানাগুলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসেবে চালু না করা। এছাড়া হাইওয়েতে সংঘটিত ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির মামলা গ্রহণ ও তদন্তে অক্ষমতা, পর্যাপ্ত টহলগাড়ির অভাব এবং বিশেষায়িত ইউনিটের জনবল যথাযথ প্রশিক্ষণহীন থাকার কারণে দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তিনি এটিও বলেন, জনবলের সংকট থাকলেও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করে গতি নিয়ন্ত্রণ, ফিটনেসবিহীন ও অবৈধ যানবাহন শনাক্তকরণ এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব।

আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন