পরিবহন মালিক-কর্মচারী সংগঠনের চাপে অসংখ্য যানবাহন পরীক্ষাবিহীন ও ফিটনেসবিহীন অবস্থায় রাস্তায় চলে। বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও গতি নিয়ন্ত্রণে ত্রুটি থাকায় অনিয়ন্ত্রিত যানবাহনই ভয়াবহ বিপদের কারণ হয়। রাস্তার অবকাঠামোগত সমস্যা, যানবাহনের বেপরোয়া গতি, ত্রুটিপূর্ণ ব্রেক, হাইস্পিড ইঞ্জিন, সরু রাস্তায় ওভারটেকিং-এসব কারণে সড়কে প্রাণহানি থামছে না। এছাড়া সড়ক নিরপত্তায় নিয়োজিত ট্রাফিক পুলিশেরও জনবল সংকট রয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, দুর্ঘটনার জন্য এককভাবে শুধু চালকরা দায়ী থাকেন না। চালকের পাশাপাশি সরকার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), বাস মালিক, পথচারী-সবাই সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। তবে এ বিষয়ে তাদের কারো দায় স্বীকার করার সংস্কৃতি চালু নেই। বরং এক পক্ষ আরেক পক্ষের ওপর দায় চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে। দায় স্বীকারের সংস্কৃতি চালু হলে সড়ক নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে দায়িত্ববোধ আরো বাড়বে। সেই সঙ্গে সড়ক- মহাসড়কে ফিরবে শৃঙ্খলা।

পুলিশ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ), বিআরটিএ, রোড সেফটি ফাউন্ডেশন, যাত্রী, নিরাপদ সড়ক চাইসহ বহু সংস্থার দ্বারা বড় বড় দুর্ঘটনার তদন্তে এসব চিত্র উঠে এসেছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ও যাত্রী কল্যাণ সমিতির গত এক দশকের পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৫ থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত দেশে প্রায় এক লাখ ১০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। শুধু ২০২৪ সালেই এ সংখ্যা ছিল অন্তত আট হাজার ৫৪৩। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে প্রাণ গেছে অন্তত ৫২০ জনের। বছরভিত্তিক নিহতের সংখ্যায় দেখা যায়, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই ছয় থেকে সাড়ে আট হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এই ভয়াবহতা বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতিকে গভীর এক দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু এসব ঘটনায় কারো দায় স্বীকারের বিষয়টি দেখা যায়নি।

আইন বাস্তবায়নে ঘাটতি

দেশে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এবং সংশ্লিষ্ট পয়েন্টভিত্তিক লাইসেন্স সিস্টেম থাকলেও মাঠপর্যায়ে তার সফল বাস্তবায়ন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর তথ্যানুযায়ী, পরীক্ষামূলক পয়েন্ট কর্তন বা লাইসেন্স বাতিলের মামুলি প্রয়োগ কখনো কখনো চোখে পড়লেও ডিজিটালাইজেশন ও স্বচ্ছ নীতিমালা না থাকায় অনিয়ম ও দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে। একই সঙ্গে মালিক-শ্রমিক সংগঠনের প্রাধান্য, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং অপেশাদারিত্বের ভয়াবহতাকে সামাল দিতে ব্যর্থ হচ্ছে প্রশাসন। এছাড়া দেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক সড়ক-মহাসড়কের অবকাঠামোগুলো মৃত্যুফাঁদ হয়ে থাকলেও বিভিন্ন নিয়ম-নীতির বেড়াজালে আটকে রয়েছে সংস্কারকাজ। আর এসবের কারণে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা, বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল।

মহাসড়ক যেন মরণফাঁদ

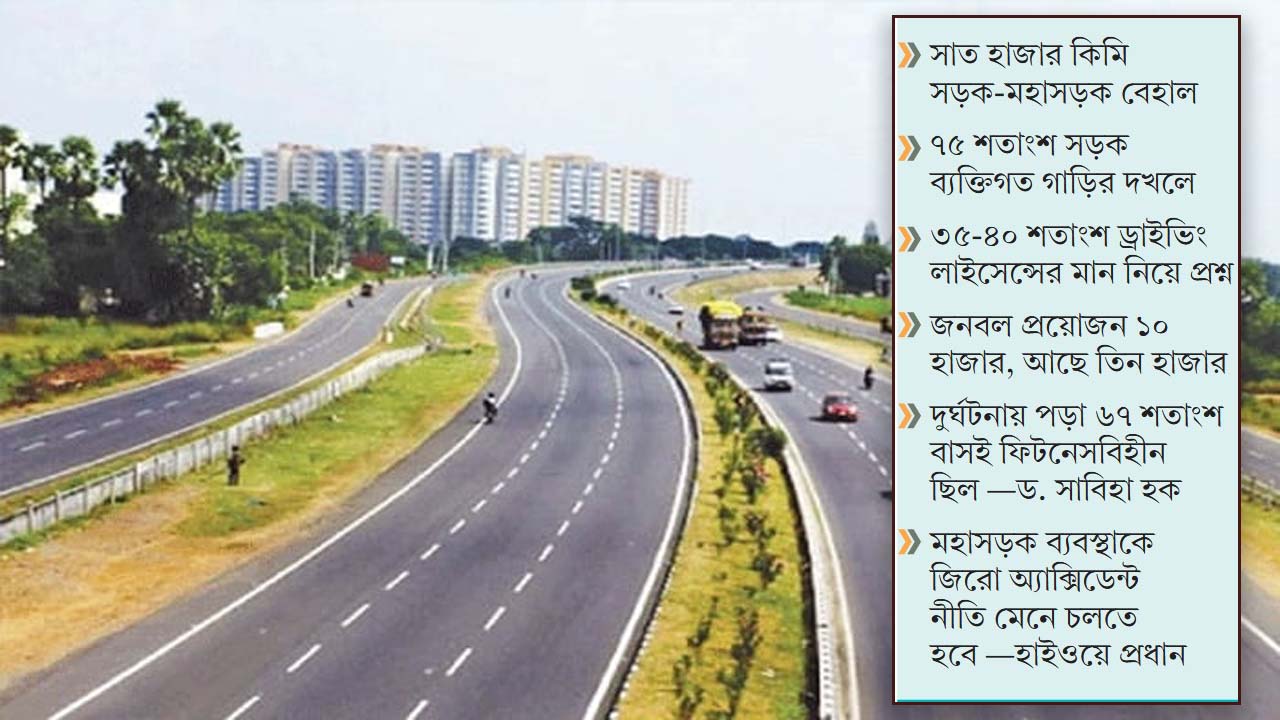

সড়ক ও জনপথ (সওজ) সূত্রে জানা গেছে, সারা দেশে ২২ হাজার ৭১৯ কিলোমিটার জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়ক রয়েছে। এর মধ্যে সাত হাজার কিলোমিটারের বেশি সড়ক বেহাল। সে হিসাবে দেশের এক-তৃতীয়াংশ সড়ক মরণফাঁদ। এর মধ্যে অনেকগুলোর জরুরি সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু সড়কের ত্রুটি দূর করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যানজট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নেই।

রাজধানীর সড়কগুলো বেদখলে

রাজধানীসহ দেশের সড়ক-মহাসড়কগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস, ট্রাক, অটোরিকশা, ভ্যান, রিকশাসহ বিভিন্ন বাস কাউন্টার দখলে রেখেছে। রোড সেফটি ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, রাজধানীর সড়কগুলোর ৭৫ শতাংশ জায়গা দখল করে রাখে ব্যক্তিগত গাড়ি। অথচ এই পরিমাণ গাড়ি মোট যাত্রীর মাত্র ১১ শতাংশ বহন করে। রাজধানীর গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনতে রুট রেশনালাইজেশনের মাধ্যমে কোম্পানিভিত্তিক আধুনিক এসি ও নন-এসি বাস চালুর প্রস্তাব দেয় রোড সেফটি ফাউন্ডেশন।

সংগঠনটির নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমান আমার দেশকে বলেন, ‘দেশে পাঁচ লাখের বেশি মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহনের ৭০ শতাংশ এখনো চলাচল করছে, যা সড়ক দুর্ঘটনার বড় কারণ। রোড সেফটি ফাউন্ডেশন দ্রুত এসব যানবাহন প্রত্যাহার ও নতুন যান কেনায় মালিকদের সহজ ঋণ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করেছে।’

মহাসড়কগুলোয় অবৈধ পার্কিংয়ের ধকল

ঢাকা-টাঙ্গাইল, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক বাস-ট্রাকের অবৈধ দখলে রেখে চলছে যানবাহন পার্কিং। এসব মহাসড়ক এলাকার প্রায় দুই কিলোমিটার সড়কের এক পাশ দখল করে পার্কিং করা হচ্ছে বাস-মিনিবাস। এতে ব্যস্ততম সড়কে চলাচলের পথ সংকুচিত হয়ে বাড়ছে দুর্ঘটনা। কখনো রিকশার যাত্রীকে চাপা দিচ্ছে আবার কখনো ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা উল্টে দিয়ে যাচ্ছে অথবা মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে।

ডিএমপি সূত্র জানায়, রাজধানীতে প্রতিদিন অন্তত পাঁচটি বাসচাপার ঘটনা ঘটছে।

ইচ্ছামতো পরিবর্তন হয় গাড়ির আকার-আকৃতি

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে চলাচলকারী একটি কাভার্ড ভ্যানের (ঢাকা মেট্রো ট-১২-৪৪৬৯) ফিটনেস নিয়ে অটোরিকশার চালকের বক্তব্য ছিল এমন, মাত্র ১৬ ফুটের একটি পিকঅ্যাপ ভ্যানকে ২০ ফুট লম্বা এবং উচ্চতায় আট ফুটের বেশি করে কার্ভাড ভ্যানে পরিণত করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ অন্যায় এবং পুরোটাই ফিটনেসবিহীন। যে কোনো সময় এ ধরনের অতিরিক্ত মালামাল বোঝাই কাভার্ড ভ্যান পেছন থেকে উল্টে যেতে পারে বা নিযন্ত্রণ হারাতে পারে। কিন্তু পুলিশ দেখেও দেখে না। কারণ প্রতি স্টেশনে মাসিক নির্ধারিত হারে টাকা পায় তারা। সড়কে এসব অনুমোদনহীন যানবাহন চালাতে পারলে একদিকে যেমন মালিকের লাভ হয়, তেমনি পুলিশেরও। কিন্তু এ ধরনের আরো বহু ফিটনেসবিহীন গাড়ি সড়ক-মহাসড়কে কীভাবে দিনের পর দিন চলছে, সেটি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাথাব্যথা নেই।

মালিক-চালকের দায়

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন জানায়, অধিকাংশ দুর্ঘটনার পেছনে আছে অযোগ্য ও বেপরোয়া চালক এবং অনুমোদনহীন ও প্রশিক্ষণবিহীন গাড়ি চালনা। সঠিক প্রশিক্ষণ ও মানসম্পন্ন পরীক্ষার ঘাটতি থাকায় অসংখ্য চালক নিয়ম না জেনে এবং আইন না মেনে গাড়ি চালাচ্ছেন। সম্প্রতি বিআরটিএর তথ্যমতে, প্রতি বছর গড়ে ৫০ হাজার নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হলেও শিক্ষানবিশ এবং পরীক্ষার মান নিয়ে অভিযোগ আছে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে। শারীরিক-মানসিক দক্ষতা ছাড়াই গাড়িচালক হিসেবে রাস্তায় নামাটা ক্রমশ চরম সংকটে রূপ নিয়েছে।

এছাড়া ফিটনেসবিহীন যানবাহনও সড়কে দুর্ঘটনা বাড়িয়ে তুলছে। পরিবহন মালিক-কর্মচারী সংগঠনের চাপে অসংখ্য যানবাহন পরীক্ষাবিহীন ও ফিটনেসবিহীন অবস্থায় রাস্তায় চলে। বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও গতি নিয়ন্ত্রণে ত্রুটি থাকার ফলে অনিয়ন্ত্রিত যানবাহনই ভয়াবহ বিপদের কারণ হয়।

দুর্ঘটনার ভয়াবহতা বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) দুর্ঘটনা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এআরআই) সহকারী অধ্যাপক ড. আরমানা সাবিহা হক বলেন, ‘দুর্ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে জড়িত বেশিরভাগই বাস (৭৫ শতাংশ)। তিনি বলেন, চালকের অদক্ষতা, অসতর্কতা, ত্রুটিপূর্ণ রাস্তা এবং ফিটনেসবিহীন অবৈধ যানবাহন (বাস, ব্যাটারিচালিত ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা) প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ। দুর্ঘটনায় পড়া প্রায় ৬৭ শতাংশ বাসই ছিল ফিটনেসবিহীন ও রাস্তায় চলাচলের অযোগ্য। উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হতে গড়ে ১৫ থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছে, যা হতাহতের সংখ্যা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

গণমাধ্যম বিশ্লেষক ড. জামিল আহমেদ বলেন, ফিটনেসবিহীন কোনো গাড়ি রাস্তায় নামতে না দেওয়া, গণমাধ্যম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমন্বিত সচেতনতা কার্যক্রম চালু এবং দুর্ঘটনার শিকার শিশু ও পরিবারকে দ্রুত পুনর্বাসন প্রকল্পে যুক্ত করা। ট্রাফিক আইন, গতি নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ ফুটপাত ও জেব্রাক্রসিং, পথচারীদের আচরণ এবং মালিক-শ্রমিক সংগঠনের সংঘাত-নিয়ন্ত্রণÑসবকিছু মিলিয়ে একটি যুগোপযোগী কার্যকরী পরিবর্তন ছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। এছাড়া শুধু আইন করলেই হবে না, এটা বাস্তবায়নের জন্য জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।

ড. জামিল আহমেদ বলেন, সড়ক পরিবহন আইন বাস্তবায়ন করতে আরো কিছু উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এর মধ্যে বিদ্যালয়, কলেজ ও সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো, ট্রাফিক ও হাইওয়ে পুলিশের নজরদারি জোরদার, সড়কের গুণগতমান উন্নয়নের কাজের সঙ্গে একযোগে চলবে প্রচারকাজও। সমালোচনার মুখেও নতুন নিয়ম বাস্তবায়নের চেষ্টাকে সাধুবাদ জানালেও কিছু প্রশ্ন উঠেছে। এজন্য আইন তৈরির আগে জনগণের মতামত নিতে হবে। এছাড়া গ্রামীণ এলাকাগুলোয় এখনো উদাসীনতা রয়েছে। অন্যদিকে বেহাল সড়ক যে দুর্ঘটনার বড় কারণ, সে বিষয়েও সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন

সড়কে দুর্ঘটনা ও মৃত্যু একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা, যা বাংলাদেশে একটি ব্যাপক উদ্বেগের বিষয়। প্রশাসনের যথাযথ নজরদারির অভাবও এ সমস্যা সমাধানে বাধা সৃষ্টি করে। ২০১৮ সালে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের এক জরিপ অনুসারে, সড়কের খারাপ অবস্থার দিক থেকে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। নতুন সড়ক ২০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকবে ধরে নিয়ে বিনিয়োগ করা হয়। কিন্তু নির্মাণের তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে সেগুলো বেহাল হয়ে পড়ে।

এত বিনিয়োগের পরও দেশের সড়কের অবস্থা কেন খারাপÑসে প্রশ্ন তুলছেন সচেতন নাগরিক সমাজ। তবে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রীর ব্যবহার, পরিমিত উপকরণ না দেওয়া এবং ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণব্যবস্থাই সড়ক টেকসই না হওয়ার মূল কারণ বলে মনে করছেন তারা। অথচ মানসম্মত উপকরণ নিশ্চিত করা এবং নির্মাণের পর তা যাচাই করার জন্য সওজের গবেষণাগার আছে। গবেষণাগার রয়েছে সড়ক নির্মাণের দায়িত্বে থাকা আরেক সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরেরও (এলজিইডি)। কিন্তু এসব গবেষণাগার নামেই আছে। সড়ক নির্মাণের পর তা যথাযথভাবে হয়েছে কি না, তা আর দেখা হয় না।

এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনার মতো ফৌজদারি অপরাধ ঘটলে হাইওয়ে পুলিশের সার্জেন্টরা মামলা দিতে পারেন। তবে এসব মামলার তদন্ত তারা করতে পারেন না। তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট থানা-পুলিশ। এতে দুর্ঘটনাগুলোর সঠিক প্রতিকার হচ্ছে না এবং দুর্ঘটনার সংখ্যাও কমছে না বলে মনে করছে হাইওয়ে পুলিশ।

প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ড. আরমানা সাবিহা হক বলেন, ‘বাংলাদেশের বর্তমান সড়ক দুর্ঘটনা তদন্ত প্রক্রিয়ায় বেশ কয়েকটি সমস্যা রয়েছে, যা অবিলম্বে সংশোধন করা প্রয়োজন। পর্যাপ্ত প্রমাণ সংগ্রহ, প্রশিক্ষিত কর্মী, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, সড়ক নিরাপত্তা নিরীক্ষাÑএ সবকিছুরই অভাব লক্ষণীয়। এছাড়া তদন্তকাজ পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো প্রক্রিয়া নেই এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। তদন্ত প্রক্রিয়ায় উন্নত প্রযুক্তির সুস্পষ্ট অভাব আছে। পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত প্রণোদনারও অভাব রয়েছে।’

জানতে চাইলে হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মো. দেলোয়ার হোসেন মিয়া বলেন, ‘আমাদের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রয়োজন। রেকারে যথেষ্ট ঘাটতি আছে। অ্যাম্বুলেন্স চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। আমরা এসবের চাহিদা দিয়েছি। তবে এগুলো পেতে একটু সময় লাগবে। শুধু তাই নয়; আমার জনবল প্রয়োজন ১০ হাজার, সেখানে আছে তিন হাজার। ফলে আমরা জনবল বাড়াতে বলেছি। ওইটা ভেটিং পর্যায়ে আছে। পর্যাপ্ত জনবল হলে হাইওয়ে হবে আরো নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল।

আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন