জেন-জি বিক্ষোভে সরকার পতন

আমার দেশ অনলাইন

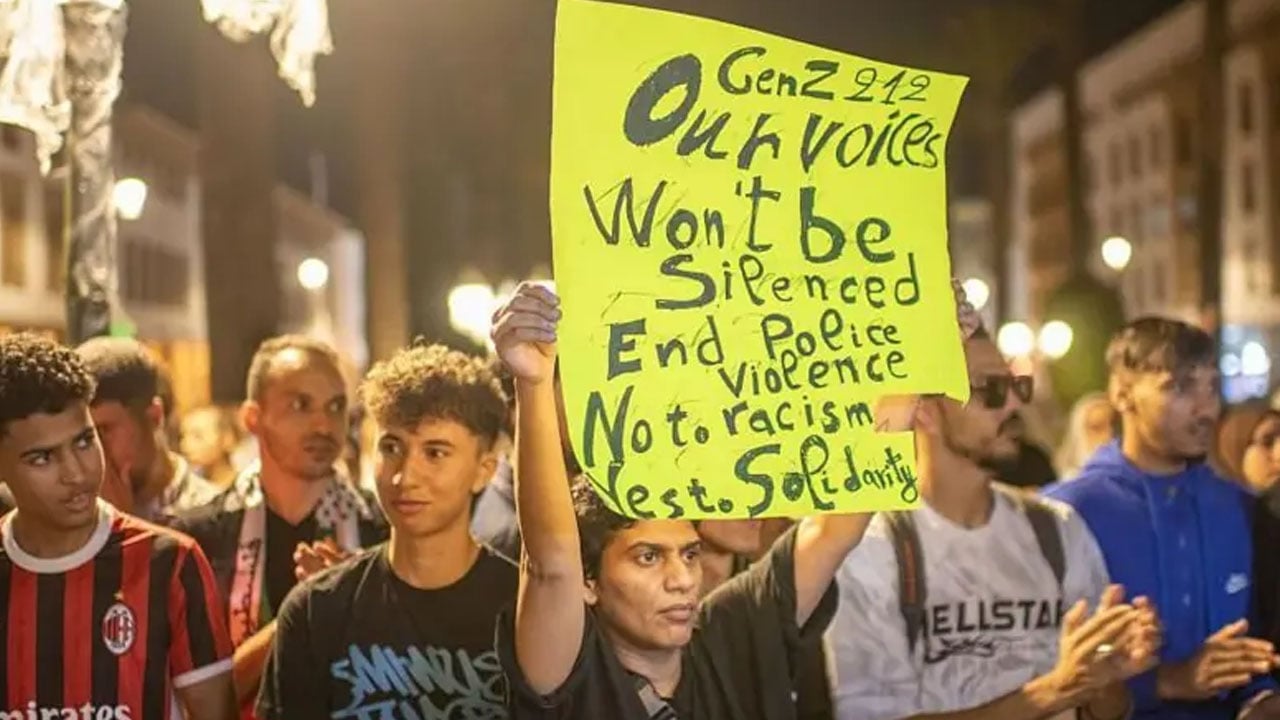

মরক্কো থেকে মাদাগাস্কার, প্যারাগুয়ে থেকে পেরু-তরুণদের নেতৃত্বে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে বিক্ষোভ। যেখানে ১৩ থেকে ২৮ বছর বয়সী জেন-জি সরকারের প্রতি তাদের হতাশা প্রকাশ করছে এবং পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছে।

এই আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটা মিল রয়েছে। আর সেটা হচ্ছে- এগুলো সামাজি মাধ্যম দ্বারা উদ্দীপ্ত এবং বেগবান হচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন যে এটা তাদের জন্য অবশ্য ধ্বংসাত্মক পরিণতিও ডেকে আনতে পারে।

বিদ্যুৎ ও পানির ঘাটতির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ মাদাগাস্কারে সরকারের পতন ঘটায়। দুর্নীতি আর স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ নেপালে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগের দিকে নিয়ে গেছে।

কেনিয়ার জেন-জি সরকারের জবাবদিহিতা এবং সংস্কারের দাবিতে রাস্তায় ও সোশ্যাল মিডিয়ায় আন্দোলন করেছে।

পেরুতে, দুর্নীতি কেলেঙ্কারি এবং ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে বাস ও ট্যাক্সি চালকদের সাথে মিছিল করে তরুণরা।

ইন্দোনেশিয়ায় কল্যাণ তহবিল কাটছাঁটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে অস্থায়ী কর্মীরা।

আর কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় সরকারবিরোধী সমাবেশের সাক্ষী হয়েছে মরক্কো, যেখানে বিক্ষোভকারীরা উন্নত স্বাস্থ্যসেবা আর শিক্ষা ব্যবস্থার দাবি জানায় এবং বিশ্বকাপের স্টেডিয়ামের জন্য কোটি কোটি অর্থ ব্যয়ের সমালোচনা করে।

এই সবগুলো প্রতিবাদ আন্দোলনেই সোশ্যাল মিডিয়া একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে; গল্প বলা, সংহতি, কৌশলগত সমন্বয় এবং আন্তঃসীমান্ত তথ্য আদান-প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে।

কিন্তু জার্মান ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল অ্যান্ড এরিয়া স্টাডিজের জানজিরা সোম্বাতপুনসিরির মতে, ‘ডিজিটাল সংযোগের মাধ্যমে তরুণ-নেতৃত্বাধীন ১৫ বছরের বিক্ষোভের’ মধ্যে এগুলো সর্বশেষ।

এই আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে ২০১০-১১ সালের আরব বসন্ত, ২০১১ সালের অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন, ২০১১-১২ সালের স্পেনের ইন্ডিগনাডোস আন্দোলন এবং থাইল্যান্ড (২০২০-২১), শ্রীলঙ্কা (২০২২) ও বাংলাদেশে (২০২৪) গণতন্ত্রপন্থি বিক্ষোভ।

দুর্নীতির বাস্তব চিত্র:

মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের সিনিয়র ফেলো স্টিভেন ফেল্ডস্টাইন এই ঘটনাটির নেপথ্য ইতিহাসকে সম্পৃক্ত করতে আরও পেছনের দিকে যান - এসএমএস টেক্সট মেসেজিং থেকে শুরু করে ফিলিপিন্সে ২০০১ সালের সেকেন্ড পিপল পাওয়ার রেভোলিউশন পর্যন্ত।

তিনি বলেন, ‘গণআন্দোলনের জন্য তরুণদের প্রযুক্তি ব্যবহার নতুন কিছু নয়।’

কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে প্রযুক্তির পরিশীলিত রূপ। মোবাইল ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া, মেসেজিং অ্যাপ এবং সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপক ব্যবহারও মানুষের একত্রিত হওয়ার ব্যাপারটাকে সহজ করে তুলেছে।

ফেল্ডস্টাইন বলেন, ‘(জেন-জি) এটা নিয়েই বড় হয়েছে - এভাবেই তারা যোগাযোগ করছে।’

‘এই প্রজন্ম কীভাবে নিজেদের সংগঠিত করে, এটা তার স্বাভাবিক প্রকাশ।’

ছবি ও পোস্টগুলো আগের চেয়ে আরো দ্রুত এবং দ্রুততর গতিতে ছড়িয়ে যায়, যা ক্রোধ আর তাদের মধ্যকার সংহতি - উভয়কেই বাড়িয়ে তোলে।

অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞানী অ্যাথেনা চারান প্রেস্টো বলেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় জীবনযাত্রার পোস্টগুলো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রমাণ হয়ে উঠছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সমাবেশের স্লোগানে পরিণত হচ্ছে।’

‘প্রতিবেদন বা আইনের কার্যক্রমে দুর্নীতির কথা বলা হলে সেটাকে প্রায়শই বিমূর্ত মনে হয়, কিন্তু যখন লোকেরা তাদের ডিভাইসে এটির চিত্র দেখে, তখন দুর্নীতি বাস্তব হয়ে ওঠে।’

‘প্রাসাদ, স্পোর্টস কার, বিলাসবহুল শপিং ব্যাগের আকারে, সমাজের সুবিধাভোগী অভিজাতদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কষ্টের মধ্য দিয়ে যাওয়া নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের দূরত্ব যেন একটা ব্যক্তিগত অপমানে পরিণত হয়। যেখানে দুর্নীতির কাঠামোগত এবং বিমূর্ত ধারণাটি একেবারে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ে।’

এই সেপ্টেম্বরে নেপালে বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের বাক্স দিয়ে তৈরি ক্রিসমাস ট্রির পাশে একজন রাজনীতিবিদের ছেলের পোজ দেয়ার একটি ইনস্টাগ্রাম ছবি প্রকাশের পর বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে – ফিলিপিন্সেও একই রকম বিক্ষোভ হয়।

প্রেস্টো বলেন, ‘নেপালের মতো, এটি ফিলিপিন্সের তরুণদের মধ্যেও অনুরণিত হয়েছিল। কারণ তারা ইতোমধ্যেই জেনেছে - রাজনৈতিক নেতারা কতটা বিলাসবহুলভাবে বসবাস করে।’

‘এবং ফিলিপিন্সের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত ব্যয়বহুল জীবনযাত্রাই বলে দেয় যে রাজনীতিবিদরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প থেকে চুরি করছেন, যেখানে ফিলিপিনোরা ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে।’

সামাজিক মাধ্যম সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবাদের কৌশল বিনিময়কেও সক্ষম করেছে।

মিল্কটিঅ্যালায়েন্স হ্যাশট্যাগ, হংকংয়ে ২০১৯ সালের বিক্ষোভ থেকে উদ্ভূত একটি প্যান-এশিয়ান গণতন্ত্রপন্থি নেটওয়ার্ক যেটি মিয়ানমার, থাইল্যান্ড এবং তার বাইরেও যোগাযোগের একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ, থাই বিক্ষোভকারীরা হংকংয়ের ‘বি ওয়াটার’ (পানির রূপ নাও) নামের পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল, তারা শেষ মুহূর্তে টেলিগ্রামের মাধ্যমে সমাবেশের স্থান পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছিল যা নিরাপত্তা বাহিনীকে হতাশ করে।

সোম্বাতপুনসিরি বলেন, ‘এই কৌশলটি নাগরিকদের নজরদারি এবং গ্রেফতার এড়াতে সাহায্য করেছিল।’

দ্বি-ধারী তলোয়ার:

অনলাইনে ভিন্নমত ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে, অনেক কর্তৃত্ববাদী সরকার সেন্সরশিপ এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে এই ধরনের দমন-পীড়ন প্রায়শই বিপরীতমুখী হয় - আরো বড় বিক্ষোভের সূত্রপাত করে, বিশেষ করে যখন রাষ্ট্রীয় সহিংসতার লাইভ স্ট্রিম করা ছবি জনসাধারণের ক্ষোভকে উসকে দেয়।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের দমন-পীড়ন এর একটি উদাহরণ। আওয়ামী লীগ সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে ভিন্নমতাবলম্বীদের গ্রেফতার করে এবং ছাত্রদের ওপর সরাসরি গুলি চালায়।

কিন্তু একটি ছবি - পুলিশের গুলিতে নিহত ছাত্র আবু সাঈদের সেই ছবিটি, যা তাকে ‘শহীদ’ হিসেবে পরিচিতি দেয়, সেটি রাস্তায় বিক্ষোভকারীদের মাঝে নতুন ঢেউ তোলে।

শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া ও নেপালেও একই ধরনের চিত্র দেখা গেছে, যেখানে বিক্ষোভকারীদের হত্যার ফলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, দাবি আরও তীব্র হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে সরকারও ভেঙে পড়েছে।

তবে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিবাদ আন্দোলনকে শক্তিশালী করলেও, এটি তাদের বিভক্তি এবং দমনের মুখোমুখিও করে।

সোম্বাতপুনসিরি বলেন, ‘নেতৃত্ববিহীন সংগঠন নমনীয়তা এবং সমতাবাদের অনুভূতি দেয়’। তবে তিনি এটাও বিশ্বাস করেন যে এর ফলে গোষ্ঠীগুলো অনুপ্রবেশ, সহিংসতা বা পরিবর্তনশীল এজেন্ডার ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

রাজতন্ত্রের আওতায় থাকা থাইল্যান্ডে, অনলাইন বিতর্ক ২০২০ সালের গণতন্ত্রপন্থি আন্দোলনকে ভেঙে দেয়। কারণ ‘রিপাবলিকঅফথাইল্যান্ডের’ মতো হ্যাশট্যাগ এবং কমিউনিস্ট প্রতীক সম্বলিত পোস্টগুলো সম্ভাব্য মিত্রদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

নেপাল ও বাংলাদেশে, সমন্বয়হীন বিক্ষোভগুলো প্রায়শই সহিংসতায় মোড় নিয়েছে।

এদিকে, গবেষণায় দেখা গেছে যে শাসকরা বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল হাতিয়ার ব্যবহার করছে।

সোম্বাতপুনসিরি বলেন, ‘আরব বসন্তের পর থেকে শাসকরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত নজরদারি, কঠোর সেন্সরশিপ এবং দমনমূলক আইন চালু করেছে, যার ফলে বিক্ষোভকারীদের ক্রমাগত ঝুঁকির মধ্যে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।’

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সোশ্যাল-মিডিয়া-নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নিয়ে বিতর্ক আছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে, ৬৫ শতাংশ নিরস্ত্র অভিযান সফল হয়েছিল। কিন্তু ২০১০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে এটি ৩৪ শতাংশে নেমে আসে।

জানজিরা সোম্বাতপুনসিরি বলেন, ‘গণআন্দোলন যখন সরকার বা শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে, তখনও দীর্ঘমেয়াদী রূপান্তর নিশ্চিত নয়।’

‘বিক্ষোভগুলো গৃহযুদ্ধে রূপ নিতে পারে। যেমনটা ঘটেছে সিরিয়া, মিয়ানমার ও ইয়েমেনে যা প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোকে ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতা করতে প্ররোচিত করে, অথবা স্বৈরশাসকরা ফিরে আসতে পারে এবং তাদের প্রভাব সুসংহত করতে পারে। যেমনটা মিশর, তিউনিসিয়া ও সার্বিয়ায় হয়েছে। কারণ সংস্কার প্রক্রিয়া পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থার দৃঢ় অবকাঠামো ভেঙে ফেলতে ব্যর্থ হয়।’

হ্যাশট্যাকের বাইরে:

ফেল্ডস্টাইন বলেন, ‘স্বভাবতই, (সোশ্যাল মিডিয়া) দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের জন্য তৈরি হয়নি।’

‘আপনি আন্দোলন টিকিয়ে রাখার জন্য অ্যালগরিদম, ক্ষোভ আর হ্যাশট্যাগের ওপর নির্ভর করছেন। পরিবর্তনের জন্য মানুষকে একটি তীব্র অনলাইন আন্দোলন থেকে দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির দিকে যাওয়ার উপায় খুঁজে বের করতে হবে, যার বাহ্যিক এবং অনলাইন উভয় ধরনের বন্ধনই রয়েছে।’

বিশেষজ্ঞরা ‘হাইব্রিড কৌশলের’ প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন।

সোম্বাতপুনসিরি বলেন, ‘এই কৌশলগুলো হওয়া উচিত অনলাইন সক্রিয়তা ও প্রচলিত ধারার প্রতিবাদ, যেমন ধর্মঘট ও সমাবেশের সমন্বয়ে।’

‘এক্ষেত্রে বিস্তৃত জোটও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যা নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান এবং অনলাইন-ভিত্তিক আন্দোলনের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করে।’

সূত্র: বিবিসি বাংলা

মরক্কো থেকে মাদাগাস্কার, প্যারাগুয়ে থেকে পেরু-তরুণদের নেতৃত্বে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে বিক্ষোভ। যেখানে ১৩ থেকে ২৮ বছর বয়সী জেন-জি সরকারের প্রতি তাদের হতাশা প্রকাশ করছে এবং পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছে।

এই আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটা মিল রয়েছে। আর সেটা হচ্ছে- এগুলো সামাজি মাধ্যম দ্বারা উদ্দীপ্ত এবং বেগবান হচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন যে এটা তাদের জন্য অবশ্য ধ্বংসাত্মক পরিণতিও ডেকে আনতে পারে।

বিদ্যুৎ ও পানির ঘাটতির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ মাদাগাস্কারে সরকারের পতন ঘটায়। দুর্নীতি আর স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ নেপালে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগের দিকে নিয়ে গেছে।

কেনিয়ার জেন-জি সরকারের জবাবদিহিতা এবং সংস্কারের দাবিতে রাস্তায় ও সোশ্যাল মিডিয়ায় আন্দোলন করেছে।

পেরুতে, দুর্নীতি কেলেঙ্কারি এবং ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে বাস ও ট্যাক্সি চালকদের সাথে মিছিল করে তরুণরা।

ইন্দোনেশিয়ায় কল্যাণ তহবিল কাটছাঁটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে অস্থায়ী কর্মীরা।

আর কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় সরকারবিরোধী সমাবেশের সাক্ষী হয়েছে মরক্কো, যেখানে বিক্ষোভকারীরা উন্নত স্বাস্থ্যসেবা আর শিক্ষা ব্যবস্থার দাবি জানায় এবং বিশ্বকাপের স্টেডিয়ামের জন্য কোটি কোটি অর্থ ব্যয়ের সমালোচনা করে।

এই সবগুলো প্রতিবাদ আন্দোলনেই সোশ্যাল মিডিয়া একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে; গল্প বলা, সংহতি, কৌশলগত সমন্বয় এবং আন্তঃসীমান্ত তথ্য আদান-প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে।

কিন্তু জার্মান ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল অ্যান্ড এরিয়া স্টাডিজের জানজিরা সোম্বাতপুনসিরির মতে, ‘ডিজিটাল সংযোগের মাধ্যমে তরুণ-নেতৃত্বাধীন ১৫ বছরের বিক্ষোভের’ মধ্যে এগুলো সর্বশেষ।

এই আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে ২০১০-১১ সালের আরব বসন্ত, ২০১১ সালের অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন, ২০১১-১২ সালের স্পেনের ইন্ডিগনাডোস আন্দোলন এবং থাইল্যান্ড (২০২০-২১), শ্রীলঙ্কা (২০২২) ও বাংলাদেশে (২০২৪) গণতন্ত্রপন্থি বিক্ষোভ।

দুর্নীতির বাস্তব চিত্র:

মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের সিনিয়র ফেলো স্টিভেন ফেল্ডস্টাইন এই ঘটনাটির নেপথ্য ইতিহাসকে সম্পৃক্ত করতে আরও পেছনের দিকে যান - এসএমএস টেক্সট মেসেজিং থেকে শুরু করে ফিলিপিন্সে ২০০১ সালের সেকেন্ড পিপল পাওয়ার রেভোলিউশন পর্যন্ত।

তিনি বলেন, ‘গণআন্দোলনের জন্য তরুণদের প্রযুক্তি ব্যবহার নতুন কিছু নয়।’

কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে প্রযুক্তির পরিশীলিত রূপ। মোবাইল ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া, মেসেজিং অ্যাপ এবং সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপক ব্যবহারও মানুষের একত্রিত হওয়ার ব্যাপারটাকে সহজ করে তুলেছে।

ফেল্ডস্টাইন বলেন, ‘(জেন-জি) এটা নিয়েই বড় হয়েছে - এভাবেই তারা যোগাযোগ করছে।’

‘এই প্রজন্ম কীভাবে নিজেদের সংগঠিত করে, এটা তার স্বাভাবিক প্রকাশ।’

ছবি ও পোস্টগুলো আগের চেয়ে আরো দ্রুত এবং দ্রুততর গতিতে ছড়িয়ে যায়, যা ক্রোধ আর তাদের মধ্যকার সংহতি - উভয়কেই বাড়িয়ে তোলে।

অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞানী অ্যাথেনা চারান প্রেস্টো বলেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় জীবনযাত্রার পোস্টগুলো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রমাণ হয়ে উঠছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সমাবেশের স্লোগানে পরিণত হচ্ছে।’

‘প্রতিবেদন বা আইনের কার্যক্রমে দুর্নীতির কথা বলা হলে সেটাকে প্রায়শই বিমূর্ত মনে হয়, কিন্তু যখন লোকেরা তাদের ডিভাইসে এটির চিত্র দেখে, তখন দুর্নীতি বাস্তব হয়ে ওঠে।’

‘প্রাসাদ, স্পোর্টস কার, বিলাসবহুল শপিং ব্যাগের আকারে, সমাজের সুবিধাভোগী অভিজাতদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কষ্টের মধ্য দিয়ে যাওয়া নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের দূরত্ব যেন একটা ব্যক্তিগত অপমানে পরিণত হয়। যেখানে দুর্নীতির কাঠামোগত এবং বিমূর্ত ধারণাটি একেবারে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ে।’

এই সেপ্টেম্বরে নেপালে বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের বাক্স দিয়ে তৈরি ক্রিসমাস ট্রির পাশে একজন রাজনীতিবিদের ছেলের পোজ দেয়ার একটি ইনস্টাগ্রাম ছবি প্রকাশের পর বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে – ফিলিপিন্সেও একই রকম বিক্ষোভ হয়।

প্রেস্টো বলেন, ‘নেপালের মতো, এটি ফিলিপিন্সের তরুণদের মধ্যেও অনুরণিত হয়েছিল। কারণ তারা ইতোমধ্যেই জেনেছে - রাজনৈতিক নেতারা কতটা বিলাসবহুলভাবে বসবাস করে।’

‘এবং ফিলিপিন্সের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত ব্যয়বহুল জীবনযাত্রাই বলে দেয় যে রাজনীতিবিদরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প থেকে চুরি করছেন, যেখানে ফিলিপিনোরা ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে।’

সামাজিক মাধ্যম সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবাদের কৌশল বিনিময়কেও সক্ষম করেছে।

মিল্কটিঅ্যালায়েন্স হ্যাশট্যাগ, হংকংয়ে ২০১৯ সালের বিক্ষোভ থেকে উদ্ভূত একটি প্যান-এশিয়ান গণতন্ত্রপন্থি নেটওয়ার্ক যেটি মিয়ানমার, থাইল্যান্ড এবং তার বাইরেও যোগাযোগের একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ, থাই বিক্ষোভকারীরা হংকংয়ের ‘বি ওয়াটার’ (পানির রূপ নাও) নামের পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল, তারা শেষ মুহূর্তে টেলিগ্রামের মাধ্যমে সমাবেশের স্থান পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছিল যা নিরাপত্তা বাহিনীকে হতাশ করে।

সোম্বাতপুনসিরি বলেন, ‘এই কৌশলটি নাগরিকদের নজরদারি এবং গ্রেফতার এড়াতে সাহায্য করেছিল।’

দ্বি-ধারী তলোয়ার:

অনলাইনে ভিন্নমত ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে, অনেক কর্তৃত্ববাদী সরকার সেন্সরশিপ এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে এই ধরনের দমন-পীড়ন প্রায়শই বিপরীতমুখী হয় - আরো বড় বিক্ষোভের সূত্রপাত করে, বিশেষ করে যখন রাষ্ট্রীয় সহিংসতার লাইভ স্ট্রিম করা ছবি জনসাধারণের ক্ষোভকে উসকে দেয়।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের দমন-পীড়ন এর একটি উদাহরণ। আওয়ামী লীগ সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে ভিন্নমতাবলম্বীদের গ্রেফতার করে এবং ছাত্রদের ওপর সরাসরি গুলি চালায়।

কিন্তু একটি ছবি - পুলিশের গুলিতে নিহত ছাত্র আবু সাঈদের সেই ছবিটি, যা তাকে ‘শহীদ’ হিসেবে পরিচিতি দেয়, সেটি রাস্তায় বিক্ষোভকারীদের মাঝে নতুন ঢেউ তোলে।

শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া ও নেপালেও একই ধরনের চিত্র দেখা গেছে, যেখানে বিক্ষোভকারীদের হত্যার ফলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, দাবি আরও তীব্র হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে সরকারও ভেঙে পড়েছে।

তবে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিবাদ আন্দোলনকে শক্তিশালী করলেও, এটি তাদের বিভক্তি এবং দমনের মুখোমুখিও করে।

সোম্বাতপুনসিরি বলেন, ‘নেতৃত্ববিহীন সংগঠন নমনীয়তা এবং সমতাবাদের অনুভূতি দেয়’। তবে তিনি এটাও বিশ্বাস করেন যে এর ফলে গোষ্ঠীগুলো অনুপ্রবেশ, সহিংসতা বা পরিবর্তনশীল এজেন্ডার ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

রাজতন্ত্রের আওতায় থাকা থাইল্যান্ডে, অনলাইন বিতর্ক ২০২০ সালের গণতন্ত্রপন্থি আন্দোলনকে ভেঙে দেয়। কারণ ‘রিপাবলিকঅফথাইল্যান্ডের’ মতো হ্যাশট্যাগ এবং কমিউনিস্ট প্রতীক সম্বলিত পোস্টগুলো সম্ভাব্য মিত্রদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

নেপাল ও বাংলাদেশে, সমন্বয়হীন বিক্ষোভগুলো প্রায়শই সহিংসতায় মোড় নিয়েছে।

এদিকে, গবেষণায় দেখা গেছে যে শাসকরা বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল হাতিয়ার ব্যবহার করছে।

সোম্বাতপুনসিরি বলেন, ‘আরব বসন্তের পর থেকে শাসকরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত নজরদারি, কঠোর সেন্সরশিপ এবং দমনমূলক আইন চালু করেছে, যার ফলে বিক্ষোভকারীদের ক্রমাগত ঝুঁকির মধ্যে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।’

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সোশ্যাল-মিডিয়া-নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নিয়ে বিতর্ক আছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে, ৬৫ শতাংশ নিরস্ত্র অভিযান সফল হয়েছিল। কিন্তু ২০১০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে এটি ৩৪ শতাংশে নেমে আসে।

জানজিরা সোম্বাতপুনসিরি বলেন, ‘গণআন্দোলন যখন সরকার বা শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে, তখনও দীর্ঘমেয়াদী রূপান্তর নিশ্চিত নয়।’

‘বিক্ষোভগুলো গৃহযুদ্ধে রূপ নিতে পারে। যেমনটা ঘটেছে সিরিয়া, মিয়ানমার ও ইয়েমেনে যা প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোকে ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতা করতে প্ররোচিত করে, অথবা স্বৈরশাসকরা ফিরে আসতে পারে এবং তাদের প্রভাব সুসংহত করতে পারে। যেমনটা মিশর, তিউনিসিয়া ও সার্বিয়ায় হয়েছে। কারণ সংস্কার প্রক্রিয়া পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থার দৃঢ় অবকাঠামো ভেঙে ফেলতে ব্যর্থ হয়।’

হ্যাশট্যাকের বাইরে:

ফেল্ডস্টাইন বলেন, ‘স্বভাবতই, (সোশ্যাল মিডিয়া) দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের জন্য তৈরি হয়নি।’

‘আপনি আন্দোলন টিকিয়ে রাখার জন্য অ্যালগরিদম, ক্ষোভ আর হ্যাশট্যাগের ওপর নির্ভর করছেন। পরিবর্তনের জন্য মানুষকে একটি তীব্র অনলাইন আন্দোলন থেকে দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির দিকে যাওয়ার উপায় খুঁজে বের করতে হবে, যার বাহ্যিক এবং অনলাইন উভয় ধরনের বন্ধনই রয়েছে।’

বিশেষজ্ঞরা ‘হাইব্রিড কৌশলের’ প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন।

সোম্বাতপুনসিরি বলেন, ‘এই কৌশলগুলো হওয়া উচিত অনলাইন সক্রিয়তা ও প্রচলিত ধারার প্রতিবাদ, যেমন ধর্মঘট ও সমাবেশের সমন্বয়ে।’

‘এক্ষেত্রে বিস্তৃত জোটও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যা নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান এবং অনলাইন-ভিত্তিক আন্দোলনের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করে।’

সূত্র: বিবিসি বাংলা

বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টা ৩ মিনিটের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, স্পট গোল্ডের দাম ২.৬ শতাংশ কমে প্রতি আউন্সে চার হাজার ১৭ দশমিক ২৯ ডলারে নেমে এসেছে, যা প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন।

২৩ মিনিট আগে

উগান্ডা পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার স্থানীয় সময় রাত সোয়া ১২টার দিকে কাম্পালা-গুলু হাইওয়েতে বিপরীত দিকে আসা দুটি বাস মুখোমুখি হয়ে যায়। দুর্ঘটনা এড়াতে গেলে একটি বাস উল্টে যায়। আর এ সময় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে অন্যান্য যানবাহনগুলোও উল্টে গেলে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে।

১ ঘণ্টা আগে

আফগানিস্তান-যুক্তরাষ্ট্রের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটে ২০২১ সালে। দুই দশক ধরে চলা, এই যুদ্ধের কারণে বৈরী সম্পর্ক রয়েছে দেশ দুটির মধ্যে, তবে এমন সম্পর্ক থেকে উত্তরণ চায় ইসলামিক আমিরাত আফগানিস্তান। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নই এখন তাদের লক্ষ্য।

৩ ঘণ্টা আগে

ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি শিল্পনগরী এলাকা কানপুর। গত ৪ সেপ্টেম্বর কানপুরের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা সৈয়দ নগরে ঈদে মিলাদুন্নবি উদ্যাপন উপলক্ষে সন্ধ্যায় একটি সাইনবোর্ড টাঙানো হয়।

৪ ঘণ্টা আগে