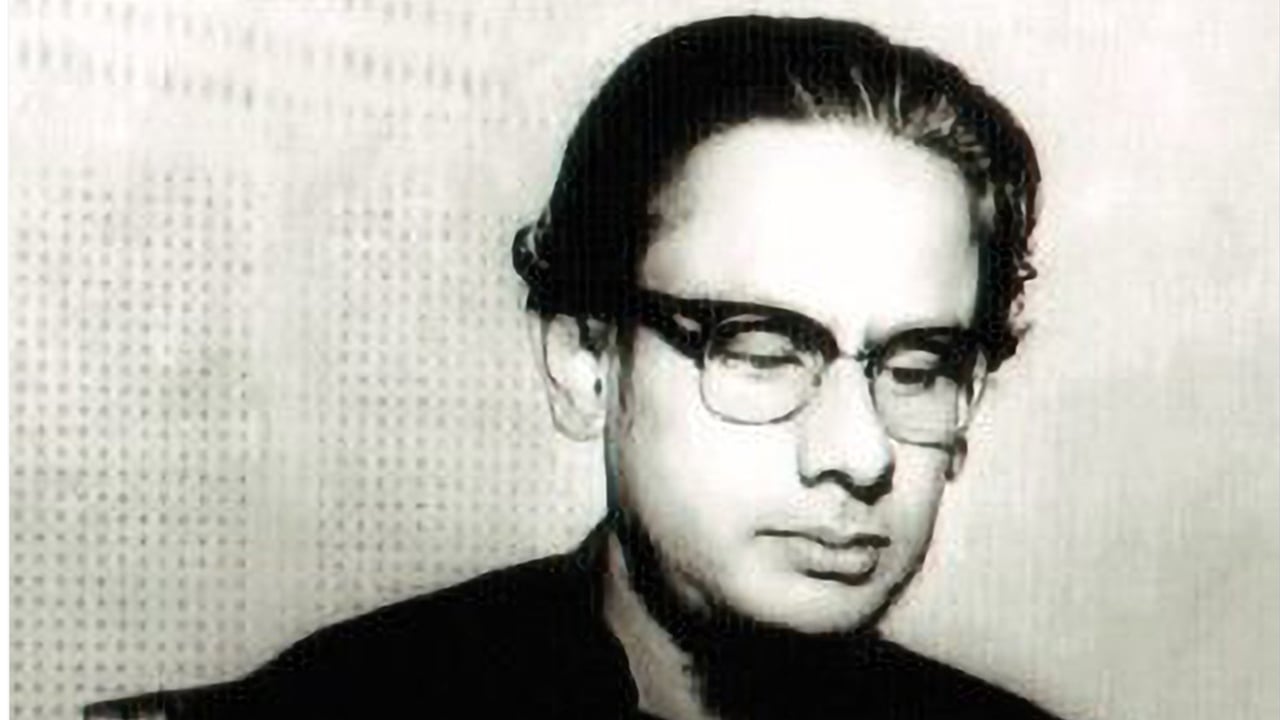

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) বাংলা সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী কণ্ঠস্বর। তার ‘লাশ’, ‘পাঞ্জেরী’, ‘সাত সাগরের মাঝি’, ‘আউলাদ’ ও ‘১৯৭৪’-এর মতো কবিতাগুলোয় যে ক্ষুধাকাতর মানুষের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে, তা উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের আলোকে এক গভীর পাঠের দাবি রাখে। ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর জাঁতাকলে পিষ্ট নিম্নবর্গীয় (subaltern) মানুষের যন্ত্রণার যে শৈল্পিক প্রকাশ তার কবিতায় ঘটেছে, তা তাকে এক মানবতাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কবির মর্যাদায় আসীন করে।

উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব মূলত ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর সাবেক উপনিবেশগুলোর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবকে বিশ্লেষণ করে। ফররুখ আহমদের চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা কবিতাটি যেন তারই বিখ্যাত ‘লাশ’ কবিতার এক করুণ পুনরাবৃত্তি। ‘লাশ’ কবিতায় ঔপনিবেশিক শাসনামলে তেতাল্লিশের মন্বন্তরে পথের পাশে অনাহারী মানুষের মৃত্যুর যে দৃশ্য তিনি এঁকেছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশেও সেই একই মর্মান্তিক দৃশ্যপটের পুনরাবির্ভাব ঘটে। এর মাধ্যমে কবি তুলে ধরেছেন—শাসকের পরিবর্তন হলেও শোষিত ও ক্ষুধার্ত মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ঔপনিবেশিক শক্তি কেবল ভূগোলকেই শাসনই করে না, বরং স্থানীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জ্ঞানকাণ্ডকে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে উপনিবেশের মানুষের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি হয় এবং তাদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যায়। ফররুখ আহমদের কাব্যচর্চার উন্মেষ ঘটেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্বে, এমন এক সময়ে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে বাংলা ছিল বিপর্যস্ত। তার কবিতা এই সময়ের ক্ষতচিহ্নকে ধারণ করে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অন্তঃসারশূন্যতা এবং শোষণের স্বরূপ উন্মোচন করেছে।

ফররুখ আহমদের সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতাগুলোর মধ্যে ‘লাশ’ অন্যতম, যা ১৯৪৩ সালের (বাংলা তেরশো পঞ্চাশ) দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত। এই কবিতাটি উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের আলোকে পাঠ করলে এর বহুমাত্রিক অর্থ উন্মোচিত হয়। কবিতাটির শুরুতেই কবি ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রতীক এক মসৃণ পথের বর্ণনা দিয়েছেন:

“যেখানে প্রশস্ত পথ ঘুরে গেল মোড়,

কালো পিচ-ঢালা রঙে লাগে নাই ধূলির আঁচড়,

সেখানে পথের পাশে মুখ গুঁজে প’ড়ে আছে জমিনের ’পর।”

এই ‘কালো পিচ-ঢালা’ পথ ঔপনিবেশিক উন্নয়নের প্রতীক, যার চাকচিক্য আর মসৃণতার আড়ালে লুকিয়ে আছে ক্ষুধার্ত মানুষের মৃত্যু। যে সভ্যতা এমন চকচকে পথ নির্মাণ করে, সেই সভ্যতাই আবার পথের পাশে অনাহারী মানুষের লাশকে উপেক্ষা করে চলে যায়। এখানে ক্ষুধিত ও মৃত মানুষটি নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, যার কণ্ঠস্বর ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছায় না। তার নীরব মৃত্যু ঔপনিবেশিক শোষণের এক নির্মম দলিল। কবি এই তথাকথিত সভ্যতাকে ‘স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা’ বলে ধিক্কার জানিয়েছেন। লিখেছেন—

“মানুষের হাড় দিয়ে তারা আজ গড়ে খেলাঘর;

সাক্ষ্য তার প’ড়ে আছে মুখ গুঁজে ধরণীর ’পর।”

এই ‘খেলাঘর’ নির্মাণকারীরা একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক শাসক, তেমনি তাদের সহযোগী দেশীয় সুবিধাভোগী শ্রেণি। এই পঙ্ক্তি ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সেই অমানবিক দিকটিকে উন্মোচিত করে, যা মানুষের জীবনের বিনিময়ে নিজেদের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে। ‘লাশ’ কবিতাটি তাই কেবল একটি দুর্ভিক্ষের চিত্রায়ণ নয়, এটি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে কীভাবে মানবতাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়, তার এক শৈল্পিক অভিশাপনামা।

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির পর একটি জাতির আত্মপরিচয়ের অন্বেষণ উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তার কেন্দ্রীয় বিষয়। ফররুখ আহমদের ‘পাঞ্জেরী’ ও ‘সাত সাগরের মাঝি’ কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় এই অন্বেষণের সুরটি স্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত হয়। ‘পাঞ্জেরী’ কবিতায় কবি এক দিগ্ভ্রান্ত জাতির কান্ডারিকে খুঁজছেন, যিনি অন্ধকারের ঘোর কাটিয়ে নতুন ভোরের সন্ধান দেবেন। পঙ্ক্তির পর পঙ্ক্তিতে ধ্বনিত হয় এই আকুতি—‘রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী?’ এই ‘রাত’ কেবল ভৌগোলিক পরাধীনতার রাত নয়, এটি সাংস্কৃতিক ও মানসিক পরাধীনতারও। ঔপনিবেশিক শক্তি চলে যাওয়ার পর যে শূন্যতা ও দিকনির্দেশনাহীনতার সৃষ্টি হয়, ‘পাঞ্জেরী’ সেই সংকটকেই মূর্ত করে তোলে। ক্ষুধার্ত দিশাহারা জাতি তাকিয়ে আছে এক পথপ্রদর্শকের দিকে, যিনি তাদের হারানো গৌরব ও মহিমা ফিরিয়ে আনবেন।

‘সাত সাগরের মাঝি’ কাব্যগ্রন্থে সিন্দাবাদের রূপকের মাধ্যমে কবি এক গৌরবময় অতীতের পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছেন। ঔপনিবেশিক শক্তি সব সময় উপনিবেশিত জাতির ইতিহাসকে হীন ও দুর্বল হিসেবে উপস্থাপন করে। এর জবাবে স্থানীয় কবি-সাহিত্যিকেরা নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির স্বর্ণালি অধ্যায়কে পুনরাবিষ্কারের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস ও প্রতিরোধের শক্তি সঞ্চয় করেন। ফররুখের সিন্দাবাদ তাই কেবল আরব্য উপন্যাসের কোনো চরিত্র নয়, বরং সে এক দুঃসাহসী নাবিক, যে মুসলিম জাতির গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতীক। এই ঐতিহ্যের স্মরণ ঔপনিবেশিক শক্তির চাপিয়ে দেওয়া সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক শৈল্পিক প্রতিরোধ।

তবে ফররুখ আহমদের দৃষ্টি কেবল ঔপনিবেশিক শোষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি লক্ষ করেছেন, ঔপনিবেশিক প্রভুদের বিদায়ের পরও শোষণ ও বঞ্চনার কাঠামোগুলো প্রায়ই অক্ষত থেকে যায়। দেশীয় শাসকগোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রেই সাবেক প্রভুদের অনুকরণে সাধারণ মানুষের উপর নিপীড়ন চালায়, যাকে উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকেরা ‘অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ’ (internal colonialism) হিসেবে চিহ্নিত করেন। ফররুখের ‘আউলাদ’ এবং ‘১৯৭৪’ কবিতা দুটি এই নির্মম বাস্তবতার সাক্ষী। ‘আউলাদ’ কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের উত্তরাধিকার বাহিত হয়। ক্ষুধার্ত শীর্ণকায় শিশুরা তাদের পূর্বপুরুষদের মতোই এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে। কবি লিখেছেন—

“চলে দল বেঁধে শিশু,

ক্ষুধিত ক্লান্ত নিঃস্ব রিক্ত আউলাদ

মরুর মতন দীর্ঘ ক্ষুধার পারে।”

এই শিশুরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভাগ্য ঔপনিবেশিক আমলের মতোই অপরিবর্তিত। তাদের ক্ষুধা ও বঞ্চনা প্রমাণ করে যে, ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটলেও নিম্নবর্গীয় মানুষের মুক্তি ঘটেনি। এই শোষণ ও বঞ্চনার চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় তার ‘১৯৭৪’ কবিতায়, যা স্বাধীন বাংলাদেশে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত। ফররুখ আহমদের চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা কবিতাটি যেন তারই বিখ্যাত ‘লাশ’ কবিতার এক করুণ পুনরাবৃত্তি। ‘লাশ’ কবিতায় ঔপনিবেশিক শাসনামলে তেতাল্লিশের মন্বন্তরে পথের পাশে অনাহারী মানুষের মৃত্যুর যে দৃশ্য তিনি এঁকেছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশেও সেই একই মর্মান্তিক দৃশ্যপটের পুনরাবির্ভাব ঘটে। এর মাধ্যমে কবি তুলে ধরেছেন যে, শাসকের পরিবর্তন হলেও শোষিত ও ক্ষুধার্ত মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এটি প্রমাণ করে, শোষকের গাত্রবর্ণ বা জাতীয়তা পরিবর্তন হলেও শোষণের চরিত্র বদলায় না। নব্য-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি সাধারণ মানুষকে আবারও দুর্ভিক্ষের শিকার বানিয়েছে। ফররুখ আহমদ তার লেখনীর মাধ্যমে এই সত্যকে তুলে ধরেছেন যে, প্রকৃত মুক্তি কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতায় নয়, বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়।

উপসংহারে বলা যায়, ফররুখ আহমদের কবিতায় ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার কেবল সমকালের দুর্ভিক্ষ বা দারিদ্র্যের দলিল নয়, বরং এটি উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনার এক বলিষ্ঠ প্রকাশ। তার ‘লাশ’ কবিতা ঔপনিবেশিক আধুনিকতার নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতাকে উন্মোচন করে, যেখানে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন দিয়ে সভ্যতার ইমারত গড়া হয়। ‘পাঞ্জেরী’ ও ‘সাত সাগরের মাঝি’-তে তিনি ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর একটি জাতির আত্মপরিচয়ের সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য নিজস্ব ঐতিহ্যের শক্তির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। অন্যদিকে ‘আউলাদ’ ও ‘১৯৭৪’-এর মতো কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পরও শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটে না, যদি দেশের নতুন শাসকেরা সেই একই শোষণমূলক কাঠামো বজায় রাখে।

উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের আলোকে ফররুখের কবিতা পাঠ করলে তাকে শোষিত ও ক্ষুধার্ত মানুষের এক সর্বজনীন প্রতিবাদী কণ্ঠ এবং জাতিনির্মাণের কারিগর হিসেবে আবিষ্কার করতে পারি। তার এই পরিচয় স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন