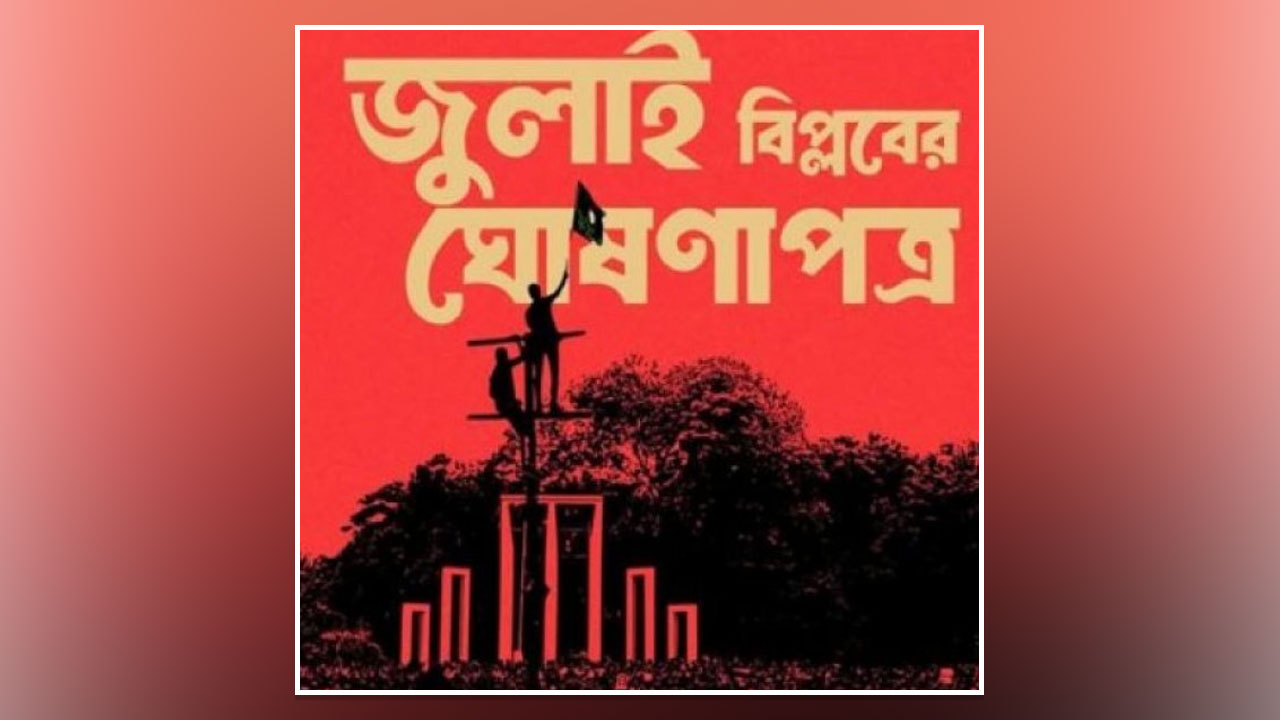

জুলাই ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে, যদিও এতে বেশ কিছু গঠনতন্ত্রগত ও বাস্তব দুর্বলতা রয়েছে, যা এর কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে বোঝাপড়া ও সমঝোতার চেষ্টা যতটা প্রশংসনীয়, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ এই ঘোষণা বাস্তবতার আলোকে পর্যালোচনা করা।

জুলাই ঘোষণাপত্রে বহুদলীয় রাজনৈতিক কাঠামো ও জাতীয় ঐক্য গঠনের কথা বলা হলেও এতে কার্যকর রাজনৈতিক রূপরেখার স্পষ্ট অভাব লক্ষ করা যায়। এতে স্বল্প কিছু মানুষের আবেগপ্রবণ আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর বাস্তবভিত্তিক রূপায়ণের দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে।

ঘোষণাপত্রে যেসব নীতির কথা বলা হয়েছে, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদেশের মানুষের আদর্শিক দিকটির সঙ্গে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ নয়; যতটুকু যথাযথ ধরা যায় তার বাস্তবায়নের কৌশল, সময়সীমা কিংবা নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুপস্থিত। ফলে এটি রাজনৈতিকভাবে একটি আবেগনির্ভর দলিল হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা জনগণের কাছে বাস্তব প্রত্যাশা জাগাতে ব্যর্থ হতে পারে।

দলীয় স্বার্থ ও ক্ষমতার সমীকরণে অনেক ক্ষেত্রেই জুলাই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে যায়। কতিপয় রাজনৈতিক দল এটিকে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, যার ফলে জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় সুবিধা অগ্রাধিকার পেতে পারে। এই দ্বিচারিতা জনগণের আস্থাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে।

ঘোষণাপত্রে জাতীয় সংকট থেকে উত্তরণের জন্য যে ঐক্য ও সহাবস্থানের কথা বলা হয়েছে, তা আদৌ রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রতিফলিত হয়নি; বরং পরবর্তী সময়ে দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অসহযোগিতা আরো বেড়ে যাওয়ার উপাদান রয়েছে, যা ঘোষণাপত্রের মৌল উদ্দেশ্যকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। জুলাই ঘোষণাপত্র একটি ইতিবাচক চিন্তার সূচনা হলেও তার দুর্বলতা হলো বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে একটি ধারণাগত রূপরেখার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা। এ ধরনের ঘোষণার সফলতা নির্ভর করে কার্যকর বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, আন্তরিক রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর। জুলাই ঘোষণাপত্রে প্রতিফলিত হয়নি এমন অনেক দিক রয়েছে।

জুলাই ঘোষণাপত্রকে কেন্দ্র করে দেশ-বিদেশে একধরনের কূটনৈতিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের প্রশ্নে এ ধরনের ঘোষণাপত্র গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতবাহী হয়ে থাকে। এ ঘোষণাপত্রে বিভিন্ন বিষয় উঠে এলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উপেক্ষিত রয়ে গেছে, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত দুঃখজনক। জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুটি ঘোষণাপত্রে তুলনামূলকভাবে গৌণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অথচ বিশ্বজুড়ে উষ্ণতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনত্ব এবং জলবায়ু উদ্বাস্তুদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এ সমস্যার সম্মুখভাগে অবস্থান করছে। ঘোষণাপত্রে শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা লক্ষ করা গেছে, বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপের দিকনির্দেশনা অনুপস্থিত।

উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গে শক্ত অবস্থান দেখা যায়নি। করোনা মহামারির পর এই দেশগুলো যে ঋণের বোঝা, খাদ্য সংকট ও বিনিয়োগের ঘাটতির মুখোমুখি হয়েছে, সে বাস্তবতা ঘোষণাপত্রে সম্যকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। উন্নত দেশগুলোর দায়িত্ব ও ভূমিকা নিয়ে ন্যায্য আলোচনা আশা করা হলেও তার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ঘোষণাপত্রে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে ইউক্রেন যুদ্ধের ইঙ্গিত থাকলেও ফিলিস্তিন সংকট বা রোহিঙ্গা সংকটের মতো দীর্ঘমেয়াদি মানবিক ইস্যুগুলো স্থান পায়নি। এই ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঘোষণাপত্রে বৈশ্বিক প্রযুক্তি ভারসাম্য ও তথ্য নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়নি। ডিজিটাল উপনিবেশবাদের আশঙ্কা যখন বাড়ছে, তখন এ বিষয়টি উপেক্ষা করার অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যতের সংকটকে আমন্ত্রণ জানানো। জুলাই ঘোষণাপত্র একটি রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দলিল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এতে যেসব বিষয় অনুপস্থিত রয়ে গেছে, তা সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

আগামী দিনে একটি অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সংগত ও টেকসই বিশ্ব ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতে হলে এসব উপেক্ষিত ইস্যুকে কেন্দ্রবিন্দুতে আনা জরুরি। বেদনাদায়ক বিষয় হলো তরতাজা রক্তের বিনিময়ে জাতি যে বিপ্লব করল, ফ্যাসিবাদ মুক্ত করল, সেক্ষেত্রে ঘোষণার কোথাও ‘বিপ্লব’ শব্দের দেখা মিলল না। জাতির বীরত্বের স্বীকৃতি জরুরি ছিল, কিন্তু আমরা তা দিলাম না।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যকার সমঝোতার ভিত্তিতে ঘোষিত ‘জুলাই ঘোষণাপত্র’-এ জাতীয় সংহতি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও বিচারহীনতার অবসানের কথা বলা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে জাতি আশা করেছিল—অতীতের বিতর্কিত ও বেদনাদায়ক অধ্যায়গুলো, বিশেষ করে শাপলা চত্বরে সংঘটিত ঘটনার প্রতিফলন ও স্বীকৃতি এই ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, জুলাই ঘোষণাপত্রে শাপলা গণহত্যা বা ২০১৩ সালের ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই। এতে শুধু একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের শাসনামলের নির্যাতনের কথা উঠে এসেছে, কিন্তু শাপলা চত্বরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার ও গণহত্যার অভিযোগ যে এক বড় দাগের মানবাধিকার লঙ্ঘন, সেটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এমন উপেক্ষা শুধু ইতিহাসের প্রতি অবিচার নয়, বরং বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে আরো দৃঢ় করে। একটি জাতি তার অতীতের ভুলকে স্বীকার না করলে ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

শাপলা চত্বরে কী ঘটেছিল, কে দায়ী ছিল, কতজন প্রাণ হারিয়েছিল—এসব প্রশ্নের উত্তর এখনো অন্ধকারে রয়ে গেছে। এই ঘটনায় নিহতদের পরিবার আজও ন্যায়বিচারের আশায় দিন গুনছে। জুলাই ঘোষণাপত্র যদি সত্যিকারের জাতীয় ঐক্যের প্রতিচ্ছবি হতে চায়, তাহলে সেখানে সব পক্ষের দুঃখজনক ও লজ্জাজনক ঘটনার স্বীকৃতি থাকা জরুরি ছিল। রাজনৈতিক দায়িত্ব, নৈতিক স্পষ্টতা ও গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকার তখনই প্রমাণিত হয়, যখন আমরা সুবিধাবাদী ইতিহাসচর্চা বাদ দিয়ে সামগ্রিক সত্যের মুখোমুখি হই। শাপলা চত্বরের রক্তাক্ত ইতিহাসকে স্মরণ না করলে আমরা এক খণ্ডিত অতীত নিয়ে সামনে এগোবো। সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র চর্চা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ‘শাপলা গণহত্যা’-সহ সব রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও নিপীড়নের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং যথাযথ বিচার দাবি করা এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

এতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি জোরালোভাবে প্রতিফলিত হয়নি। বাংলাদেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড একটি দীর্ঘদিনের উদ্বেগজনক মানবাধিকার ইস্যু। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তারা ‘ক্রসফায়ার’ বা ‘বন্দুকযুদ্ধ’ নামে পরিচিত পন্থায় সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের হত্যা করছে। বহুবার দেখা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার না করে কিংবা যথাযথ বিচার প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে সরাসরি প্রাণঘাতী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন ধরে এই ঘটনাগুলোর স্বাধীন তদন্ত ও জবাবদিহিতা দাবি করে আসছে।

এমনকি জাতিসংঘ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো সংস্থাগুলো বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, বিচারবহির্ভূত হত্যা বন্ধ করতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে জুলাই ঘোষণাপত্রে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি জোরালোভাবে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া একদিকে যেমন হতাশাজনক, অন্যদিকে এটি ভবিষ্যতের মানবাধিকার অগ্রগতির জন্য একটি নেতিবাচক বার্তা বহন করে। এতে করে প্রশ্ন উঠছে—মানবাধিকার উন্নয়নের জন্য যে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন, সেটি কি আমরা এখনো অর্জন করতে পারিনি? একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্রে নাগরিকদের জীবন রক্ষার নিশ্চয়তা থাকা উচিত এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে প্রাণ হারানো কখনোই ন্যায্য হতে পারে না—যত বড় অপরাধীই হোক না কেন।

বিচারব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যদি কাউকে বেআইনিভাবে হত্যা করা হয়, তাহলে তা রাষ্ট্রীয় আইনের শাসনের প্রতি অবজ্ঞা এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। রাষ্ট্রকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, বরং বাস্তবধর্মী পদক্ষেপই পারে বাংলাদেশকে একটি মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে।

যদি ঘোষণাপত্রটি আরো জনবান্ধব হতো, তবে তা দেশে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও জবাবদিহিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠার পথে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে পারত, যা জাতীয় জীবনে এক নতুন সাংবিধানিক অধ্যায়ের সূচনা করত। জনগণ আশা করেছিল, ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নের ফলে স্বচ্ছ নির্বাচন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, মানবাধিকার রক্ষা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তিশালীকরণ ঘটবে। ঘোষণাপত্রটি কিছু সম্ভাবনার দরজা খুললেও প্রত্যাশা ছিল অনেক। যা ঘোষণা করা হয়েছে, তা পূর্ণতার পথে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ অতিক্রম বাকি।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও গবেষক

আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন