মুসলিম শাসনামলে বাংলার সমাজকাঠামো ছিল বহুলাংশে মসজিদকেন্দ্রিক। সে সময় মসজিদ শুধু ইবাদতের স্থানই নয়, বরং সমাজ জীবনের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করত। নামাজ, জিকির ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগির পাশাপাশি মসজিদই ছিল মানুষের শিক্ষাগ্রহণের প্রথম ও মৌলিক পাঠশালা। ধর্মীয় জ্ঞান, নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধের চর্চা—সবকিছুর সূচনাস্থল ছিল এই মসজিদ।

বিশেষত, সুফি সাধকদের বাংলায় আগমন ও দাওয়াতের বিস্তারের ক্ষেত্রে মসজিদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা যখন বাংলার দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং হিন্দু-বৌদ্ধ অধ্যুষিত সমাজে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন, তখন তাদের কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মসজিদ। যেখানে তারা অবস্থান করতেন, সেখানে প্রথমে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতেন। এই মসজিদেই তারা নিয়মিত ইবাদত-বন্দেগিতে রত থাকতেন, আধ্যাত্মিক সাধনা ও ধ্যান-মোরাকাবায় আত্মনিয়োগ করতেন, মানুষকে শিক্ষা ও দীক্ষা দিতেন এবং ইসলামের দাওয়াত প্রচারের কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

এই বাস্তবতার কারণেই বাংলায় আগত অধিকাংশ সুফি সাধকের মাজারের পাশে মসজিদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মসজিদ ও সুফি সাধকের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কই মুসলিম শাসনামলের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতিভাত হয়।

সুলতানি আমলের স্থাপনাগুলোয় খুব একটা দেখা না গেলেও বাংলায় মোগল আমল, বিশেষত শায়েস্তাখানি স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত মসজিদগুলোয় ‘আবাসিক মাদরাসা-মসজিদ’ ধারণার সুস্পষ্ট ও ব্যাপক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

এসব মসজিদের উপরের তলায় নামাজ, ইবাদত-বন্দেগি এবং পাঠদানের জন্য নির্ধারিত স্থান থাকত, যা অন্যান্য সমসাময়িক মসজিদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যদিকে নিচের তলায় আবাসিক ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা থাকত, যেখানে শিক্ষার্থীরা পাঠগ্রহণ শেষে অবস্থান করত, বিশ্রাম নিত এবং রাত্রিযাপন করত। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষা ও দীক্ষা কার্যক্রম নিচতলাতেই পরিচালিত হতো আর উপরের তলাটি নামাজ আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। আর শায়েস্তাখানি স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত ‘আবাসিক মাদরাসা-মসজিদ’-এর অন্যতম নিদর্শন হলো মুসা খান মসজিদ।

মুসা খান কে

মুসা খান ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনবিরোধী স্বাধীনতাকামী এক বীরযোদ্ধা। তার বাবা ছিলেন ষোড়শ শতকের বিখ্যাত বারো ভুঁইয়ার প্রধান সংগঠক ও নেতা, ভাটি অঞ্চলের অধিপতি মসনদে আলা ঈসা খান। ১৫৯৯ সালে বাবার মৃত্যুর পর তিনি বারো ভুঁইয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং মোগলদের সর্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বাবার মৃত্যুর পর তিনি সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। এই ভূখণ্ডে অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান ঢাকা জেলার প্রায় অর্ধেক অংশ, আধুনিক ত্রিপুরার প্রায় অর্ধেক, প্রায় সম্পূর্ণ ময়মনসিংহ (শুধু রাজা রঘুনাথের অধীনে থাকা সুসঙ্গ এবং খাজা উসমানের নিয়ন্ত্রণে থাকা অঞ্চল ছাড়া)। সম্ভবত আজকের রংপুর, বগুড়া ও পাবনার কিছু অঞ্চলেও তার শাসন বিস্তৃত ছিল। তার রাজধানী ছিল সোনারগাঁ। বর্তমান লালবাগ, সদরঘাট, পুরান ঢাকা, কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও শাহবাগ তথা সমগ্র পুরান ঢাকা এবং আশপাশের অঞ্চলকে ‘বাগে মুসা’ বলা হতো। ঐতিহাসিকদের মতে, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল যেখানে অবস্থিত, সেখানে মুসা খানের নির্মিত অনেকগুলো দালানকোঠা ছিল। তার মধ্যে একটি মসজিদও ছিল। সেটিই বর্তমান ঢাবির শহীদুল্লাহ হলের অন্তর্ভুক্ত ‘মুসা খান মসজিদ’।

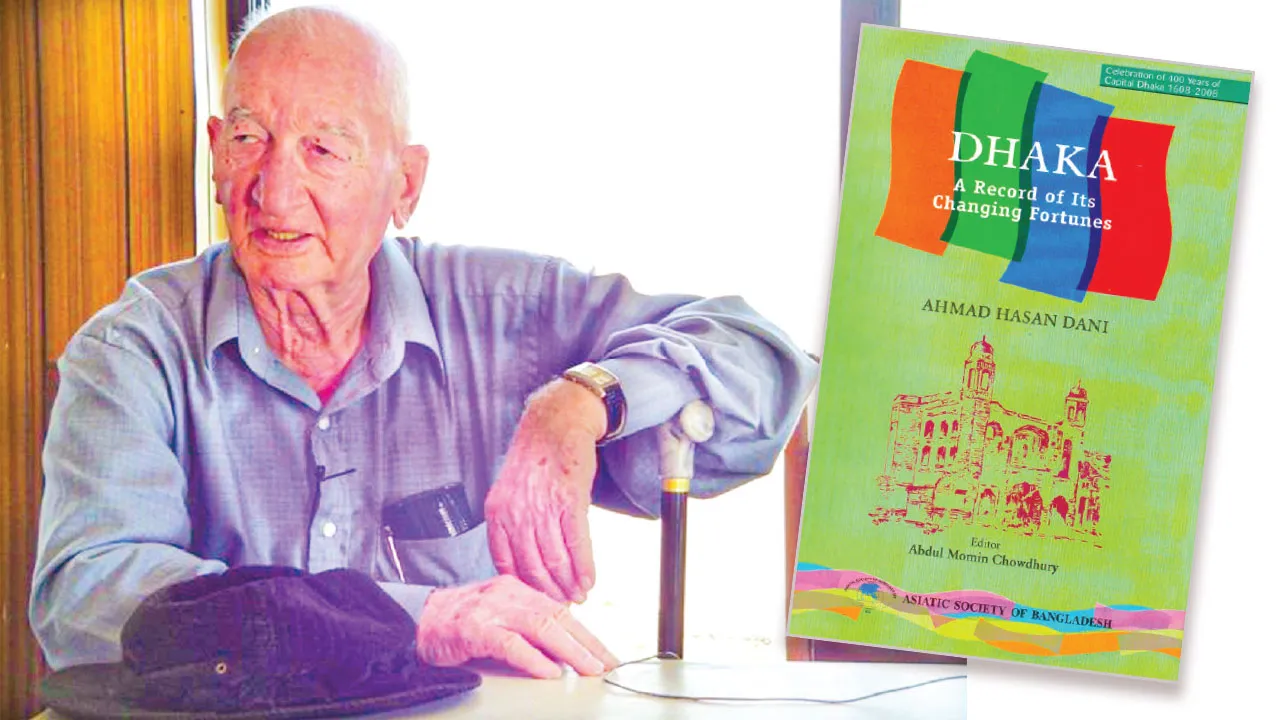

এই মসজিদে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। ফলে এর নির্মাণকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। হেকিম হাবিবুর রহমান লিখেছেন, ‘দেওয়ান বাজারের তিন গম্বুজের মসজিদটি বর্তমানে ঢাকা হলের ভেতরে পড়ে গেছে। এই মসজিদটি দেওয়ান মুসা খানেরই নির্মিত।’ (আসুগেদানে ঢাকা, পৃষ্ঠা : ৫৯) মুসা খানের ইন্তেকাল হয়েছে ১৬২৭ সালে। সুতরাং এই মসজিদটি মোগল শাসনে নির্মিত প্রথমদিকের স্থাপনাগুলোর একটি ধরা যায়। কিন্তু মসজিদের স্থাপত্যরীতি এই মতের সমর্থন করে না। আহমদ হাসান দানী বলেছেন, ‘এই মসজিদের স্থাপত্যশিল্পের স্টাইল শায়েস্তাখানি। তাই এই মসজিদের মূল নির্মাতা মনোয়ার খান বলে মনে করা হয়। মনোয়ার খান হলেন মুসা খানের ছেলে এবং তিনি সম্ভবত শায়েস্তা খানের আমলে এটি নির্মাণ করেছিলেন।’ (কালের সাক্ষী ঢাকা, পৃষ্ঠা : ১০৬)

অদূরে নির্মিত শায়েস্তাখানি স্থাপত্যের আরেকটি নিদর্শন—খাজা শাহবাজের মসজিদের সঙ্গে এর প্রায় হুবহু মিল রয়েছে। তাই ধারণা করা হয়, দুই মসজিদ কাছাকাছি সময়ে নির্মিত হয়েছিল এবং এর সম্ভাব্য সন ধরা যায় ১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দ।

মুসা খান মসজিদটি একটি উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর অবস্থিত। এর নিচে আছে বসবাসের কামরা। শায়েস্তাখানি স্থাপত্যরীতির অন্যান্য নমুনা সামনে রেখে ধারণা করা যায়, এই কামরাগুলো আবাসিক মাদরাসার ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সে হিসেবে এটিকে রাজধানী ঢাকার প্রথমদিকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাদরাসা বলা যায়।

মসজিদের দক্ষিণপাশে রয়েছে ১২টি ধাপের সিঁড়ি। সিঁড়ির উপরে একপাশে ওজু করার স্থান আর পূর্বপাশ জুড়ে খোলা বারান্দা। মসজিদটিতে তিনটি ধনুকাকৃতি খিলারে প্রবেশপথ রয়েছে, যার সঙ্গে সুপরিকল্পিত প্যানেল করা বহিরাংশ যুক্ত। প্রতিটি প্রবেশপথের ঊর্ধ্বভাগে অর্ধগম্বুজ নির্মিত, যার সঙ্গে অলংকারপূর্ণ ছাদের কার্নিশ সংযুক্ত। এই ছাদের উপরেই স্থাপিত রয়েছে গম্বুজগুলো এবং প্রতিটি গম্বুজই ফোকরের ড্রামের উপর স্থাপিত। মসজিদের চার কোণে মিনারের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়; এসব মিনারের সঙ্গে ক্ষুদ্রাকৃতির অলংকৃত মিনার যুক্ত থাকায় সমগ্র স্থাপত্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও নান্দনিক উচ্চতা সৃষ্টি হয়েছে।

এসব নিদর্শন হাজি খাজা শাহবাজ মসজিদের স্থাপত্য ও নির্মাণকৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই দুই মসজিদের নির্মাণশৈলীতে খুব বেশি পার্থক্য নেই। একমাত্র পার্থক্য হলো, উঁচু প্ল্যাটফর্ম এবং অভ্যন্তরভাগে পার্শ্বস্থ ধনুকাকৃতি খিলান ও এর উপরকার সুন্দর চূড়া। মসজিদের উত্তর-পূর্বদিকে মুসা খানের সমাধির অবস্থান।

বর্তমান অবস্থা

ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ ও নথিপত্র থেকে জানা যায়, মসজিদটির চারপাশে একসময় একটি সীমানাপ্রাচীর বিদ্যমান ছিল; তবে বর্তমানে তার কোনো দৃশ্যমান অস্তিত্ব নেই। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত এই স্থাপনাটির গা ঘেঁষে পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি বহুতল ভবন নির্মিত হয়েছে। এসব ভবন মসজিদে প্রাকৃতিক আলো প্রবেশের পথ কার্যত রুদ্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে স্থাপনাটির ভেতরে সর্বদা স্যাঁতসেঁতে ও আর্দ্র পরিবেশ বিরাজ করছে।

অযত্ন ও অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের কারণে মসজিদের গায়ে অবক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। বিভিন্ন স্থানে রঙ উঠে গিয়ে নিচের আস্তর বের হয়ে পড়েছে, কোথাও কোথাও সেই আস্তরও খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। মসজিদের নিচতলা—যেখানে একসময় আবাসিক ছাত্রাবাস ছিল—তার অবস্থা আরো শোচনীয়। দরজাগুলো নতুন করে নির্মাণ করা হলেও ভেতরে প্রবেশের মতো পরিবেশ আর অবশিষ্ট নেই। মেঝেতে জমে থাকা পানিতে মশার লার্ভা চলাচল করতে দেখা যায় এবং সেখানে বাঁশ, কাঠসহ নানা আবর্জনা স্তূপাকারে জমা রয়েছে। সংস্কার ও নিয়মিত যত্নের অভাবে ধনুকাকৃতি খিলানগুলো থেকে অলংকরণ এবং প্লাস্টারের স্তর খসে পড়েছে; খিলানের ইটগুলোও ক্রমেই নরম ও দুর্বল হয়ে এসেছে। একসময় ছাত্রদের বইপত্র সংরক্ষণের জন্য যে বুকশেলফগুলো সেখানে ছিল, সেগুলোর বর্তমানে আর কোনো অস্তিত্ব নেই। মোগল ইতিহাসের অন্যতম নিদর্শন মুসা খান মসজিদটিকে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে দেখতে না চাইলে অতিদ্রুত এর সংস্কার দরকার।

অযত্নে পড়ে থাকা মুসা খানের কবর

দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যুদ্ধের পর মুসা খান যখন মোগল সুবেদার ইসলাম খানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন, তখন ইসলাম খান তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পরিচয় দেন। মুসা খানের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করে তিনি তার জমিদারি আবার তাকে ফিরিয়ে দেন। পরে মৃত্যুর পর সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। অথচ বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে যিনি বারো ভুঁইয়ার সর্বাধিনায়ক রূপে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন—সেই মুসা খানকে মোগল প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে সম্মান প্রদর্শিত হয়েছিল, তার আজ কোনো দৃশ্যমান চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই।

বর্তমানে একটি খোলা মাঠের এক কোণে শানবাঁধানো মাত্র তিনটি ধাপ দেখে অনুমান করতে হয়—এটিই মুসা খানের কবর। কোনো নামফলক, কোনো চিহ্ন বা সুরক্ষাব্যবস্থা না থাকায় সাধারণ দর্শনার্থীর পক্ষে এটি চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। কবরের মাত্র হাতখানেক দূর দিয়েই মানুষের চলাচলের পথ চলে গেছে। চারপাশে কোনো প্রাচীর বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় এটি কার্যত বেওয়ারিস কুকুরদের বিশ্রামস্থলে পরিণত হয়েছে।

বাংলার ইতিহাসের এই মহান বীরকে আমরা হয়তো যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান দিতে পারিনি; কিন্তু অন্তত তাকে অবমাননা থেকে রক্ষা করার দায়টুকুও পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। জাতি হিসেবে এই উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতা আমাদের ইতিহাসচেতনার এক গভীর সংকটকেই উন্মোচিত করে।

আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

ঢাকার ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ

ঢাকার ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ