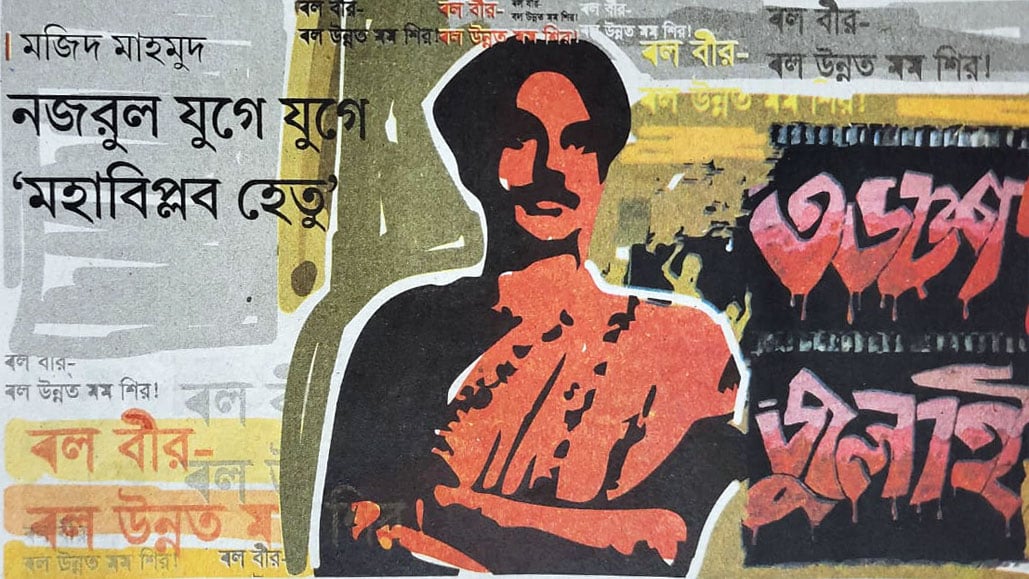

বিগত জুলাই-আগস্ট মাসজুড়ে ঢাকাসহ পুরো বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী কলকাতার রাস্তাঘাটে মিছিল-সমাবেশে প্রধানত একটি সংগীতের সুর ও বাণী—আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তুলেছিল, যে সুরের তরঙ্গে উপস্থিত জনতার হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছে, জনতার মহাসমুদ্র জলোচ্ছ্বাসের মতো ফুঁসে উঠেছে; এবং দুকূল প্লাবিত করে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এ সুর যেন জনতার বন্ধনহীন ছুটে চলার এক অভয়-মন্ত্র; এই সুর ও বাণী সবকিছু ভেঙেচুরে একাকার করে দিতে চায়, রক্তে রক্তে তোলে আগুনের ফুলকি। বর্তমানে এ সুর কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলেও প্রয়োজনে যে কোনো সময়ে ভূগর্ভস্থ অগ্নিগিরির মতো বিভিন্ন শহরে-গ্রামে সেই সুরের ভেলা বঞ্চিত-অবহেলিত মানবহৃদয় উদ্বেলিত করতে পারে। এই সুরের নাম ‘ভাঙার গান’—অদ্ভুত এক নাম বটে। ‘সাম্যবাদী’ ‘ভাঙার গান’—এসবও যে বইয়ের নাম হয়, কাজী নজরুল ইসলামের আগে বাঙালি কবিদের কেউ জানতেন না। এই অমোঘ গ্রন্থ ‘ভাঙার গান’-এর রচনার ও সুরারোপের শতবর্ষ পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এর আবেদন এখনো কমেনি সামান্য।

এই চিরন্তন সংগীত ও সুরস্রষ্টা বাংলাদেশের জাতীয় কবি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কে-ই বা হতে পারেন! বর্তমান বিক্ষুব্ধ সময়ের প্রেক্ষাপটে এটি পুনরায় প্রমাণ হয়ে গেল হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে মানবীয় কোনো সংকটে তার মতো আর কেউ অসহায় মানুষের বরাভয় হয়ে সামনে আসেননি। আজ থেকে একশ বছর আগে ১৯২৪ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয় কবির—‘ভাঙার গান’ নামক কাব্যগ্রন্থটি। আকস্মিক হলেও সত্য যে, এ বছর গ্রন্থটি শতবর্ষ পূর্ণ করেছে, এই আগস্ট মাসেই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। আগস্ট বাঙালি জীবনের শোক, সংগ্রাম, সাহস ও অর্জনের মাস। বিদ্রোহী কবির জীবনেও রয়েছে আগস্ট মাসের অনেক গল্প, এই আগস্টে কবি চিরপ্রয়াণ লাভ করেন। ‘ভাঙার গান’ প্রকাশের মাত্র মাস তিনেকের মাথায় গ্রন্থটি ঔপনিবেশিক বঙ্গীয় সরকার চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়। ব্রিটিশ শাসন অবসানের আগে গ্রন্থটি পুনরায় প্রকাশের মুখ দেখেনি। ‘ভাঙার গান’ গীতিকাব্য গ্রন্থের প্রথম গানটি হলো ‘কারার ঐ লৌহ-কবাট’—এটিকেই কবি নাম দিয়েছেন ‘ভাঙার গান’; কিন্তু গ্রন্থের মোট ১১টি গান-কবিতাই ভাঙাগড়ার দোলাচলে রচিত। কবিবন্ধু মুজাফ্ফর আহমদ-এর ভাষ্যমতে, ‘ভাঙার গান’ গ্রন্থাকারে প্রকাশের বছর তিনেক আগেই এটি রচিত হয়েছিল। এটি ১৯২১ সালের ২০ জানুয়ারি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবীর সম্পাদিত ‘বাঙলার কথা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেসময় চিত্তরঞ্জন দাশ জেলে ছিলেন। ‘ভাঙার গান’ গ্রন্থে নাম-কবিতাসহ মোট ১১টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। এর অধিকাংশ জাতীয় উদ্দীপনামূলক গান, কোরাস ও গণসংগীত এবং অধিকাংশ রচনার সঙ্গে তৎকালের পটভূমি যুক্ত হয়ে আছে। বিদ্রোহী প্রকাশের আগেই এই বইয়ের অধিকাংশ গান-কবিতা গণসংগীত রূপে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে এমনকি রাজপথে কবি নিজে গেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। খেলাফত ও অসহযোগ অন্দোলনের অগ্নিখরা দিনে নজরুলের এই গান-কবিতা মুক্তিকামী মানুষের বুকে আশার সঞ্চার করে এবং ‘ব্রিটিশ খেদাও’ আন্দোলনে তাদের একত্র করতে সহায়তা করে।

কবিতা ছাড়াও কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা গানের জগতে অন্যতম প্রধান পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং বিরল প্রতিভাও বটে। বাংলা গানে তার স্থান রবীন্দ্রনাথের আগে না পরে—সে বিতর্ক এখনো শেষ হয়নি। গানের সংখ্যার দিক থেকে সে বিতর্কের প্রায় অবসান হলেও রাগ-রাগিনীর ক্ষেত্রে সে মীমাংসা এখনো আছে। যদিও পরিসংখ্যানগত এসব হিসাব শিল্পের বিচারে মূল্যহীন, তবু ভক্ত ও রসগ্রাহী মনে এসব তুলনা সচল থাকে আজীবন। নজরুলের অন্যান্য সৃষ্টিকর্ম বিশেষ করে কবিতার পাশাপাশি সংগীতও প্রকাশমাত্র সমকালীন শ্রোতাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। নজরুল তার কালে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক মঞ্চ এবং গানের আসর ছাড়াও নবাগত কলের গানে, সিনেমায় ও রেডিওতে পরিচালিত সংগীত বিভাগের প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথও তার গানের গভীর অনুরাগী ছিলেন। বয়সের দিক থেকে তিনি পঞ্চ গীতি-কবির কনিষ্ঠ হলেও অচিরে নিজের আসন সর্বোচ্চ শৃঙ্গে নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও গণসংগীত রচনার ক্ষেত্রে ডিএল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ ও মুকুন্দ দাস-এর ব্যাপক ভূমিকা ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ-উত্তরকালে আন্দলোন-সংগ্রামে নজরুলের গান যত বেশি গীত হয়েছে, নতুন করে প্রাণ পেয়েছে, তা আর কোনো কবির ক্ষেত্রে ঘটেনি। সেদিক থেকে নজরুল সাহিত্যের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের আলোচনার সব মাত্রা অতিক্রম করেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নজরুলের ‘কারার ঐ লৌহ-কপাট’ গানটি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যে ভূমিকা রেখেছিল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও একই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। শত বছর আগে এই গান শ্রোতার মনে যেভাবে আলোড়ন তুলত, এখনো সে আবেদন কোনো অংশে কমেনি। কেউ কেউ মনে করত নজরুলের গান-কবিতা বর্তমান সময়ে কেবল ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মানবোধের প্রতীক হিসেবে বাঙালি মনে জেগে আছে। আবার সে বোধও বাঙালিভেদে খণ্ডিত। ভারত ভাগ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকালে নজরুলের গান জাতির প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল; যদিও নজরুল তার নিজের কালের চাহিদা ও পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে গান রচনা করেছেন। যখন ভারতবর্ষ পরদেশি ব্রিটিশ রাজের কারাগারে পরিণত হয়েছিল, নজরুল নিজেও কারাবরণ করেছিলেন, তখন কারাগারে বসেও এসব গান গেয়েছেন সহবন্দিদের নিয়ে। কিন্তু প্রেক্ষাপট সব সময় এক থাকে না, এবং যে কোনো সৃষ্টিকর্মকে তার কালের উপযুক্ত করে প্রকাশ করতে পারা মহৎ শিল্পের অন্যতম গুণ।

নজরুলের ‘কারার ঐ লৌহ-কবাট’ গানটি কথা ও সুর তার কালের সীমানা ছেড়ে পরীক্ষিতভাবে মানবজাতির সৃষ্টিশীল সম্পদে পরিণত হয়েছে। বিগত জুলাই-আগস্ট ফ্যাসিবাদবিরোধী বৈপ্লবিক আন্দোলনে তারুণ্যের শক্তিসঞ্চারে, নজরুলের ‘ভাঙার গান’ একমাত্র কাজ করেছে তা নয়, একই সঙ্গে তার ‘দুস্তর মরু কান্তার গিরি’, ‘মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম’, ‘শিকল পরা ছল’, ‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর’, ‘চল চল চল’—গানগুলো সমানভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে। একই সঙ্গে নজরুল বাংলা ভাষার একমাত্র রণসংগীত রচয়িতা, যিনি নিজে সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসাবে কাজ করেছিলেন। ভারতে জন্মগ্রহণ করেও ব্রিটিশ ভারতের ইংরেজ কবি রুডিয়ার্ড কিপলিং ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষে যে কাজটি করেছিলেন, এই নোবেলবিজয়ী কবির সঙ্গে তার তুলনা চলে। কিন্তু কিপলিং কখনো মানসিকভাবে সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তার বিশ্বাস ছিল পশ্চিমারা সব সময় প্রাচ্যের তুলনায় এগিয়ে। অতএব প্রাচ্যের মানুষকে শাসন করার বৈধতা পশ্চিমাদের আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কিপলিংয়ের বয়স ছিল পঞ্চাশের কোঠায়, আর কাজী নজরুল ইসলামের বয়স ছিল বিশের কোঠায়। কিপলিং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন, ব্রিটিশ রাজের পক্ষ থেকে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিপলিং একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিক হলেও বর্ণ-ধর্মের বাইরে আসতে পারেননি। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ বাহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্টে থাকার সময়ে যেসব সাহিত্য-সংগীত রচনার সূচনা করেছিলেন, তা ছিল বর্ণ-ধর্ম ও দেশকালের ঊর্ধ্বে—মানবিকতার জয়গান। এ কারণে অধিকাংশ কবি কালের সীমানার মধ্যে আটকে গেলেও নজরুলের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি, নজরুল বারংবার তার কালকে অতিক্রম করে মহাকালের অংশ হয়ে উঠেছেন। এমনকি ৫ আগস্টের পরে এদেশে যেভাবে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে সংঘাত তৈরির চেষ্টা চলছিল; তখনো নজরুল সাহিত্য গর্জে উঠছিল—‘হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? / কাণ্ডারি! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।’

নজরুলের ভাঙার গান এখন কেবল বাংলা-বাঙালির গান নয়, এটি এখন সর্বভারতীয় সংগীতমঞ্চে ব্যাপকভাবে আদৃত। মাত্র কিছুদিন আগে ‘কারার ঐ লৌহ-কপাট’ গানটি নিয়ে ব্যাপক হৈচৈ ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল, যা আর কোনো কবিতা-গান নিয়ে এতটা দেখা যায়নি। অস্কারজয়ী সংগীতশিল্পী এ আর রহমান হিন্দি পিপ্পা ছবিতে এই গানটি ব্যবহার করেন, নতুন সুর সংযোগ করেন। নজরুলভক্তরা এটি খুব একটা মেনে নিতে পারেননি; নজরুলের কাব্যশৈলীর সামান্য বিচ্যুতি এখনো নজরুল-পাঠকরা মানতে পারেন না। ১৯২৯ সালেই নেতাজি সুভাষ বসু কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত রণাঙ্গন থেকে শ্মশানে জীবনের সর্বস্তরে গীত হওয়ার দাবি রাখে বলে উল্লেখ করেছিলেন। সেই থেকে প্রায় শত বছর ধরে নজরুল বাংলার জাতীয় কবি হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর পরে এই গানটি রচিত হয়। নজরুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক ছিলেন; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তিনি শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। যে স্বাধীনতার জন্য নজরুল গান-কবিতায় লড়াই করেছিলেন, ১৯৪৭ সালে সেটি একটি ভঙ্গ দেশ হিসেবে স্বাধীন হয়। তারপর নানা সংগ্রাম ও আন্দোলনের চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষকে চলতে হয়েছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, এরশাদবিরোধী আন্দোলন, সর্বশেষ ছাত্রজনতার বিপ্লব—সবখানেই নজরুলের গান-কবিতা প্রাসঙ্গিক ও অনিবার্যভাবে ফিরে ফিরে এসেছে।

নজরুলের সক্রিয় সাহিত্যকর্মের সময়কাল থেকে প্রযুক্তিগত যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে, ২০ শতকের জীবনবোধের যে পরিবর্তন হয়েছে, তাতে এই ভাবনা প্রায় দুরূহ ছিল বাংলার চিরায়ত গান-কবিতা একুশ শতকের নবপ্রজন্মের তরুণমনে কীভাবে জায়গা করে নেবে; কিন্তু নজরুলের ‘ভাঙার গান’ আবারও প্রমাণ করল নজরুল যুগে যুগে আসেন—‘আসিয়াছি পুনঃমহাবিপ্লব হেতু, এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!’