প্রতিভা আর কিছুই নয়, সাহসের সময়োপযোগী লক্ষ্যভেদী প্রকাশ মাত্র—এই প্রকাশ ঘটে প্রতিবাদের মাধ্যমে।

পাশ্চাত্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সোভিয়েট তথা রুশবিশেষজ্ঞ রবার্ট কনকোয়স্টের বোরিস পাস্তারনাক ও নোবেল প্রাইজ-সম্পর্কিত বহুল পঠিত গ্রন্থ ‘কারেজ অব জিনিয়াস : পাস্তারনাক অ্যাফেয়ার’।

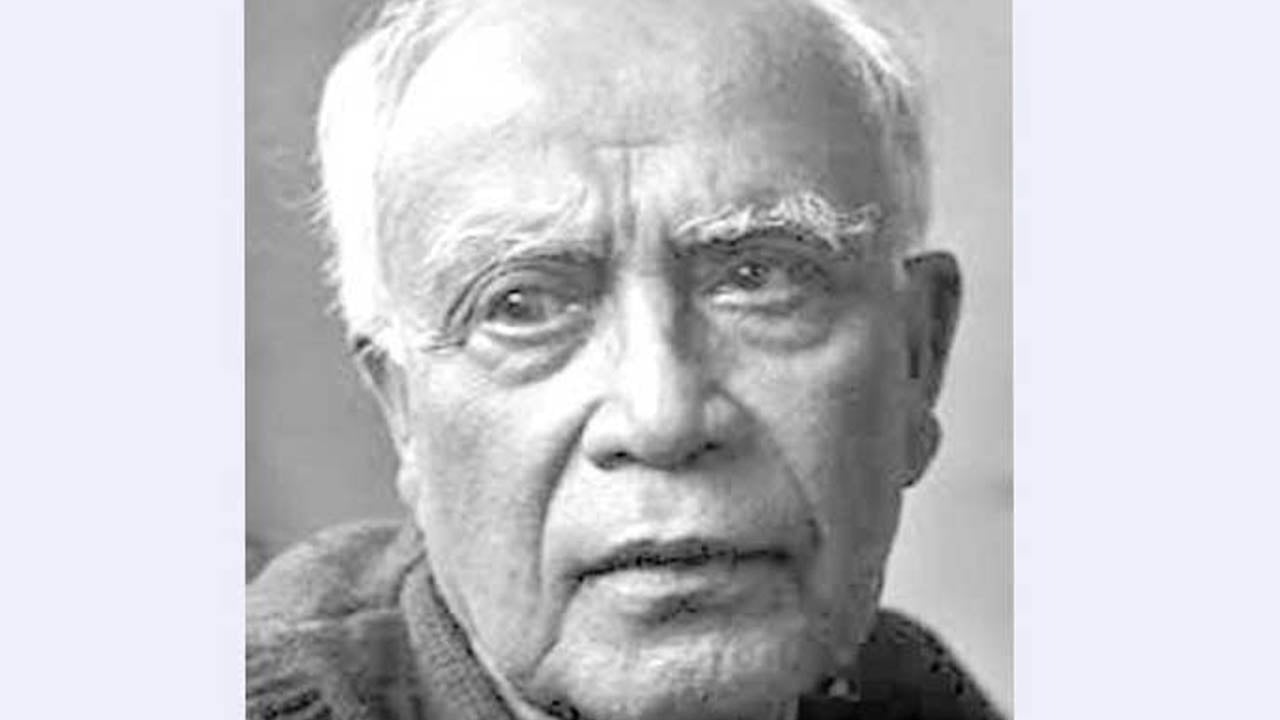

জাতীয় ক্রান্তিকালে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্য থেকে প্রতিভার সাহস প্রতিবাদের দুর্বিনীত আলো জ্বেলে দিয়েছে—এ আলোর মশালচিদেরই অন্যতম ছিলেন সাংবাদিকতার বিকাশকালের অসাধারণ প্রতিভাধর সাংবাদিক-সম্পাদক-সাহিত্য বিশ্লেষক-অনুবাদক—সর্বোপরি জাতির সৃজন-মননের অনন্য দিশারি আবুল কালাম শামসুদ্দীন (জন্ম: ৩ নভেম্বর ১৮৯৭; মৃত্যু: ৪ মার্চ ১৯৭৮)। তিন-তিনটি তীব্র প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে জাতির অন্যতম ধীমান ব্যক্তিত্ব আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাহস ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়ে আছে। মানুষের প্রতি ভালোবাসার, গণঅধিকারের প্রতি অন্তর্গত আত্মীয়তার এবং জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রতি নিবেদিত চেতনার এ রকম উজ্জ্বল নির্বন্ধ প্রকাশ খুব কমই লক্ষ করা যায়।

অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে শাসক ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার পরীক্ষা বর্জন; মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের ওপর সরকারের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে আইন পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ এবং স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে গিয়ে সরকারি খেতাব বর্জন—এ ঘটনগুলো কি জাতিকে তিন-তিনবার প্রতিবাদের আলোকে আলোকিত করেনি! জাতীয় প্রতিভা ও জাতীয় ব্যক্তিত্ব আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে চিনতে-জানতে-বুঝতে কি এই তিনটি ঘটনাই যথেষ্ট নয়?

জাতি ও মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রাকে অনিবার্য করে তোলাই প্রতিভার মৌল ধর্ম। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সমগ্র জীবনে এই মৌল ধর্মবিরোধী চেতনা বা আচরণ মূলতই অনুপস্থিত। জাতীয় আন্দোলনে তিনি শুধু আন্দোলিত হননি, বরং বাস্তব ও সুস্পষ্ট অবদান রেখেছেন। পরীক্ষা পাসের আকাঙ্ক্ষা, আইন পরিষদের মেম্বারশিপের লালসা ও রাজকীয় খেতাবের মোহ—কোনো কিছুই তার প্রতিভার সাহসকে শৃঙ্খলিত করতে পারেনি।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ‘রাজনীতি ক্ষেত্রে তখন কী হচ্ছে না হচ্ছে, সে সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল ছিলাম না। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা যেন জোর করে আমার দৃষ্টি সেদিকে ফিরিয়ে দিল।’

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নাম লিখিয়েও এই ফিরিয়ে দেওয়ার জের মিটল না। বরং অহসহযোগ আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠল তখন তিনি লিখেছেন, ‘আমার চিত্তও ভীষণভাবে আলোড়িত হয়ে পড়ছিল। দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করে এবং কলকাতার পার্কে পার্কে কংগ্রেস ও খেলাফত নেতৃবৃন্দের বক্তৃতাদি শুনে শুনে আমার মনও ক্রমে সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছিল।’

এর পরই ঘটল ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিভার উজ্জ্বল স্ফুরণ। ব্রিটিশের গোলামখানার বিএ পরীক্ষা বর্জন করে ১৯২১ সালে National University বা গৌড়ীয় সর্ব-বিদ্যায়তন থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এ যে কত বড় বিদ্রোহ—দেশপ্রেমের কত বলিষ্ঠ প্রকাশ, আজ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে তা অনুমান করাও বুঝি কষ্টকর। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের দেশপ্রেমের ও বিদ্রোহের এ প্রকাশ কোনো চকিত চমক নয়, নয় হঠাৎ আলোর ঝলকানিও। সাময়িকতার মোহে তিনি আবদ্ধ ছিলেন না—সাময়িক তথা বৈষয়িক লাভ-লোকসান তাকে করতে পারেনি বিচলিত।

জীবনের শুরুতে মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের ছেলে হয়েও যেমন নির্দ্বিধায় ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার পরীক্ষা বর্জন করেছিলেন, তেমনি পরবর্তী জীবনেরও বাঁকে বাঁকে এই দ্বিধাহীন নিঃশঙ্ক ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ প্রকাশের স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন। স্বাধীন ভারতে স্বাধীন মুসলিম সমাজ তথা মুক্ত জাতীয় সত্তা বিকাশের চরম লক্ষ্যেই নিবেদিত ছিল জাতীয় মননচর্চার অন্যতম এই স্থপতির সাহিত্যকর্ম-সাংবাদিকতা তথা সমগ্র জীবনের শ্রম ও সাধনা।

বিশ ও তিরিশের দশকে মুসলিম রেনেসাঁর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে ক’জন তরুণ বুদ্ধিজীবী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছিলেন তাদেরই পুরোভাগে। বলাবাহুল্য, এ যুগের মুসলিম রেনেসাঁর মূল বাহন ছিল সাহিত্যপত্র ও সাংবাদপত্র। মূলত সাহিত্য ও সাংবাদিকতাই এ অঞ্চলের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তার অস্থিমাংস নির্মাণ করেছিল—ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে জুগিয়েছিল অপরিমেয় চেতনাশক্তি। তৃতীয় যে বিষয়টি এ চেতনায় যুক্ত হয়েছিল তা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলা। জাতিগঠনের এ পর্যায়ে সাহিত্যকর্মী, সাহিত্যবিশ্লেষক, সাহিত্য সম্পাদক, মোহামেডানের খেলাপ্রেমিক এবং সর্বোপরি সংবাদপত্র সম্পাদক হিসেবে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ভূমিকা বাঙালি মুসলমানদের জাগরণে উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে আছে।

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সুদীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী অনুজপ্রতিম বন্ধু-সহচর মুজীবুর রহমান খাঁ এক প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘আরো ঘরের কাছে, আরো একালে এসে দেখি সাহিত্যের হাওয়া বদলের জন্য সমালোচককে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। নজরুলের কবিতাকে এদেশের একদল লোক সানন্দে অভিনন্দন জানায়নি। নজরুলের কবিতা প্রচলিত রুচি ও চিন্তাভাবনাকে করেছিল রূঢ় আঘাত। পাঠকদের জন্য নূতন আবহ সৃষ্টির বা নূতন-পুরাতনের মধ্যে সমন্বয়সাধন তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন এই সমন্বয়-সংগতি বিধানের জন্য অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছিলেন, নূতন আলোক-সম্পাত করেছিলেন।’

মুসলিম সাহিত্য যখন পুঁথির পাতায় কোনোমতে ঠাঁই পেতে মুক্তির কাল গুনছিল, তখনই অগ্নিবীণার উদ্দাম ঝংকার তুলে চারদিক মাতিয়ে প্রবেশ করলেন হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। এই যুদ্ধফেরত কবিই সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যের নন্দনতাত্ত্বিক রসঘন প্রকাশ ঘটালেন। আঁধারে গুমরে মরার বিরুদ্ধে প্রাচীনের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে এ এক বলিষ্ঠ বিদ্রোহ—এ এক নয়া যুগের সদর তোরণ খুলে দেওয়া।

সঙ্গে সঙ্গে ‘মোছলেম জগতে’ দীর্ঘ সমালোচনা লিখে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলা কাব্যসাহিত্য ক্ষেত্রে মোবারকবাদ জানালেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। ১৩৩৪ সালে তিনি ‘সওগাত’-এ নজরুল কাব্যের বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে লিখলেন, ‘যুগ-প্রবর্তক কবি প্রতিভা নজরুল ইসলাম। অন্যান্য যুগ-প্রবর্তক প্রতিভার উদয়ে যেমন হইয়াছে, নজরুল ইসলামের সময়েও তাহাই হইতেছে। অর্থাৎ চতুর্দিক হইতে তাহার বিরুদ্ধে একটা অস্বাভাবিক কোলাহল উঠিয়াছে। যুগ-প্রবর্তক প্রতিভাকে বুঝিতে একটু দেরীই লাগিবে। কিন্তু, আমাদের আশা আছে, সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন এই নূতন যুগ-প্রবর্তক কবি-প্রতিভা বাংলার সাহিত্যিকমণ্ডলীতে সাদরে অভ্যর্থিত হইবেন এবং নিজের প্রাপ্য সাহিত্য সিংহাসনে শ্রদ্ধার সহিত অভিষিক্ত হইবেন।’

এভাবেই তিনি নজরুল কাব্যের সঙ্গে বাংলার পাঠকসমাজের সেতুবন্ধ গড়ে তুললেন। মুসলিম সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির তীক্ষ্ণ অনুধাবন এবং সৎসাহিত্যের রসজ্ঞ না হলে পরে নজরুলের বিদ্রোহ ও প্রতিবাদকে স্বাগত জানিয়ে পাঠক তৈরির এ দুরূহ ব্রত কাঁধে তুলে নিতেন না। কায়কোবাদের ‘মহাশ্মশান’-এর যে বিরূপ প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল, তার বিরুদ্ধেও শানিত সমালোচনা লিখতেন না।

‘রবীন্দ্র প্রতিভা’র লেখক একরামুদ্দীনের কথা স্মরণে রেখেও নির্দ্বিধায় বলা যায়, আবুল কালাম শামসুদ্দীনই প্রথম সূক্ষ্মদর্শী, সাহিত্যসৌন্দর্য-সচেতন মুসলিম সাহিত্য-বিশ্লেষক ও সমালোচক। মুসলিম সাহিত্যকর্মের স্বল্পতা সত্ত্বেও ঢালাও প্রশংসা তিনি কোনোদিন করেননি। শুধু তাই নয়, এ ধরনের প্রশংসার প্রতিবাদ করে নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশেও তিনি ছিলেন সদা অকুণ্ঠ। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী তার ‘প্রেমাঞ্জলী’ কাব্যের ভূমিকায় নিজেকে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বড় কবি বলে দাবি করেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সাহিত্যকর্মের অনুরাগী এবং তার অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও সওগাতে ‘প্রেমাঞ্জলী’র সমালোচনা করতে গিয়ে এ উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন। সওগাতের পাতাতেই কবি গোলাম মোস্তফার উপন্যাস ‘রূপের নেশা’র আলোচনা প্রসঙ্গে এর শৈল্পিক ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করতেও আবুল কালাম শামসুদ্দীন দ্বিধা করেননি।

সাহিত্য-বিচারে রেয়াদ দানের অধিকার সাহিত্য বিশ্লেষক-সমালোচকের নেই আবুল কালাম শামসুদ্দীনের এ বিশ্বাস ছিল সুদৃঢ়। সেই ১৩৩৩ সালে সওগাতে ধারাবাহিকভাবে ‘কাব্য-সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান’ শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে তিনি মুসলিম কাব্যসাধনার বাস্তব অবস্থাই তুলে ধরেছিলেন।

টিএস ইলিয়ট সমালোচকের ভূমিকা সর্ম্পকে লিখেছেন, ‘প্রত্যেক একশত বছর বা এরূপ সময়ের মধ্যে আমাদের অতীত সাহিত্য পর্যালোচনা করার জন্য এক একজন সাহিত্য সমালোচকের আগমন কাম্য, যিনি কবিদের ও কবিতাকে নূতনভাবে সারিবদ্ধ ও স্থান নির্দেশ করবেন।’

ইলিয়ট আরো বলেছেন, ‘যিনি সব দেখতে পান এবং নিজে সমালোচক, তার হাতে থাকে শক্তিশালী বীক্ষণযন্ত্র। তিনি এক নজরেই সমস্ত দূরত্ব দেখে ফেলেন এবং তিনি দৃশ্যপটের ক্ষুদ্রতম বস্তুর সঙ্গেও সুপরিচিত হতে পারেন। তার সাহায্যে হাতের কাছের ক্ষুদ্রতম জিনিসটির তুলানমূলক বিচার তিনি করতে পারেন। তিনিই একমাত্র সামগ্রিকভাবে বিশাল দৃশ্যপটের, আমাদের চারিদিকে সকল বস্তুর অবস্থান ও আয়তন সম্পর্কে সুন্দরভাবে পরিমাপও করতে পারেন।’

শুধু সাহিত্য-সমালোচকদের ক্ষেত্রে নয়, এ জাতির জীবনে প্রতিটি পরিবর্তনে, ইতিহাসের প্রতিটি পদক্ষেপে আবুল কালাম শামসুদ্দীন এই ভূমিকাই পালন করে গেছেন।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনেও আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমাণ করেছেন এ জাতির গতি-প্রকৃতি আর তার চেতনা একই সূত্রে গাঁথা। ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিলকারী ছাত্রজনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তদানীন্তন পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যপদে ইস্তফা দেন। পদত্যাগপত্রে তিনি লেখেন, ‘বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করায় ছাত্রদের ওপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার প্রতিবাদে আমি পরিষদের আমার সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নূরুল আমীন সরকারের আমিও একজন সমর্থকÑএ ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকা এতদূর লজ্জাজনক যে, ক্ষমতার অধিষ্ঠিত থাকিতে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে বহাল থাকিতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি।’

এ প্রতিবাদও কোনো চকিত চমক নয়। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তার মতামত আগে থেকেই ছিল সুস্পষ্ট। বায়ান্ন সালে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের এ প্রতিবাদ বিশাল মহিরুহের মতো ভাষা আন্দোলনে ছায়া জুগিয়েছিল—তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠার প্রেরণার উজ্জীবিত করেছিল। মেডিকেল কলেজে ছাত্রীদের তৈরি প্রথম শহীদ মিনারের উদ্বোধনও করেছিলেন তিনি।

এই প্রেরণার পথ ধরেই ইতিহাস এগিয়ে আসে বাষট্টি-ছেষট্টি পার হয়ে ঊনসত্তরে। বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে শানিত হয়ে ওঠে গণআত্মার বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর। ইতিহাসের পালাবদল স্পষ্ট হয়ে ওঠার আগেই আবুল কালাম শামসুদ্দীনের বিবেকের তারে তীব্র ঝংকারে বেজে ওঠে প্রতিবাদ। সরকারি খেতাব ‘সিতারা-এ খেদমত’ ও ‘সিতারা-এ ইমতিয়াজ’ বর্জন করে তিনি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জনতার কাতারে শামিল হন। ভেদ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইরত মানুষের সঙ্গে তার এ একাত্মতা ঘোষণা, এই প্রতিবাদ গণ-অভ্যুত্থানে সঞ্চার করল মনন-চেতনাজাত এক অনন্য শক্তি।

আমাদের স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তার জাগরণ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন এবং মর্যাদাবান জাতি গঠনে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের যেমন প্রত্যক্ষ অবদান আছে, তেমনি সৃজনশীল চিন্তা ও মননের চর্চায় আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সাহসী প্রতিবাদও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রতিভার সাহস আর প্রতিবাদের প্রকৃতি ও গুণবিচারে বোরিস পাস্তারনাক বা তার উত্তরসূরি সোলঝেনিৎসিনের সঙ্গে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মৌলিক তফাত নেই। তফাত যেটুকু তা হলো, বোরিস পাস্তারনাক বা সোলঝেনিৎসিনের প্রতিবাদ পরোক্ষ যা সরাসারি আঘাত হানে না—মানুষের বিবেক হলো এর মিডিয়া। অপরদিকে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের প্রতিবাদ প্রত্যক্ষ, যা সরাসরি আঘাত হেনেছিল।

জাতীয় মানস গঠন ও অবয়ব নির্মাণের শুরু থেকে শেষাবধি, অর্থাৎ বঙ্গবিভাগ-পরবর্তী পরিস্থিতি থেকে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত সময়সীমায় আবুল কালাম শামসুদ্দীনের কর্মপ্রবাহ ছিল জাতীয় আচরণের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা। তাই যথার্থই বলা যায়, আবুল কালাম শামসুদ্দীন এ জাতির মানস গঠনে শুধু বুদ্ধিজীবী হিসেবে অগ্রনায়কই ছিলেন না—জাতির প্রতীকী ব্যক্তিত্বও বটে!

আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন