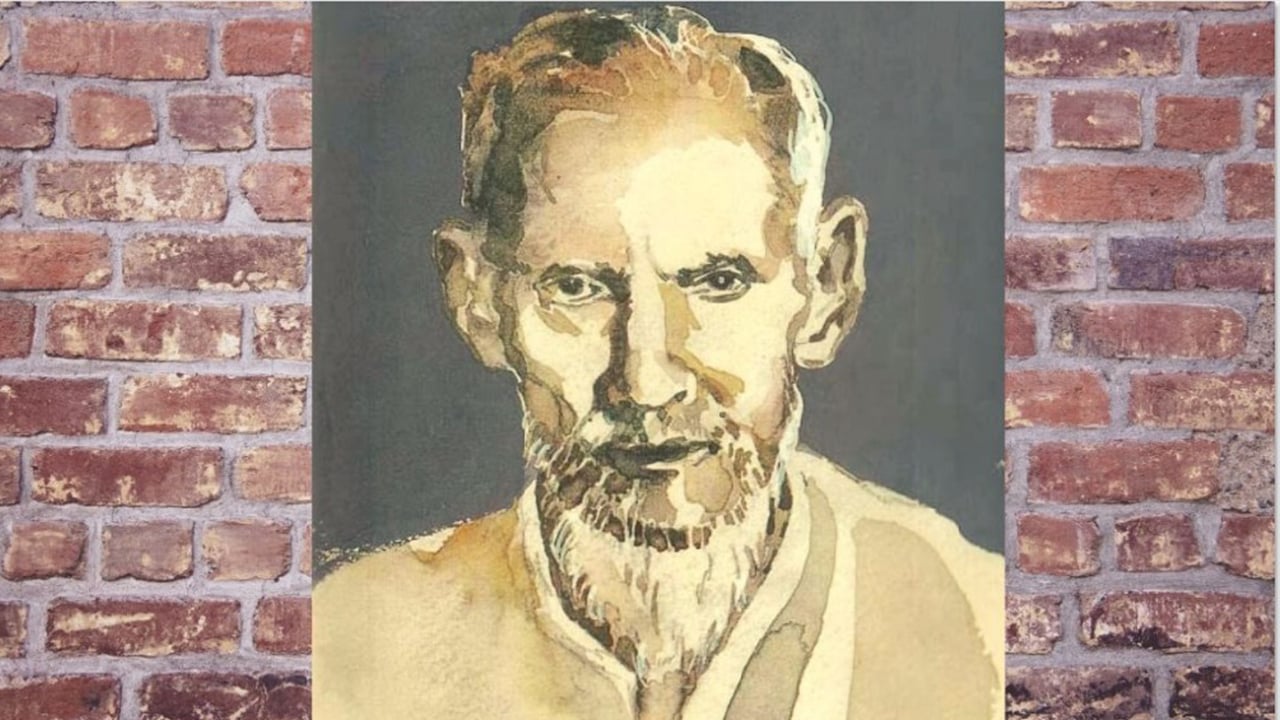

মুশকিল হইতেছে, অন্য অনেক বিষয়ের মতো আবদুল করিম (অক্টোবর ১১, ১৮৭১ – সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৫৩) সাহিত্যবিশারদরে নিয়া বাংলাদেশে কথাবার্তা নাই না, বরং কিছু মুখস্থ কথাবার্তাই চালু আছে; এবং এই কথাগুলা আসলে যত না একটা স্পেইস দখল কইরা রাখে, তার চাইতে বেশি উনার কাজ-কামের সিগনিফিকেন্সের জায়গাগুলারে ঢাইকা রাখে বেশি। এইরকম ৩টা জায়গার কথা একটু বইলা রাখি, যেইগুলারে এক রকমের জেনারালাইজেশনের ভিতর লুকায়া রাখার টেনডেন্সি আছে বইলা আমি মনে করি।

এক. একটা রেফারেন্স সিসটেমরে ‘পুঁথি সংগ্রহ’তে রিডিউস করা: আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদরে নিয়া যেকোনো লেখাতে, একদম পয়লা লাইনেই উনার পরিচয় পাইবেন—‘পুঁথি সংগ্রাহক’! ‘পুঁথি’ উনি ‘সংগ্রহ’ করেন নাই—তা না, কিন্তু উনি বিভিন্ন জায়গা থিকা যেই ডকুমেন্টগুলা কালেক্ট করছেন, তার সবগুলা ডকুমেন্টরে ‘পুঁথি’ বানায়া দেয়া হইছে! অথচ উনার যে বড় আবিষ্কার বইলা মানা হয়—আলাওলের ‘পদ্মাবতী’, সেইটা তো পুঁথি না! কলোনিয়াল-বয়ানে অন্ধ হুমায়ূন আজাদরা যেই সময়টারে বাংলা-সাহিত্যের ‘মধ্যযুগ’ বা ‘অন্ধকার যুগ’ বানায়া রাখছেন, অই সময়ের যেই সাহিত্য-উপাদানগুলা—নাথসাহিত্য, জঙ্গনামা, সুফিসাহিত্য, মুসলমান কবিদের বৈষ্ণবসাহিত্যÑঅই জিনিসগুলারে আপনি খুঁইজাই পাবেন না, যদি আবদুল করিমরে বাদ দেন!

মানে, আবদুল করিম খালি কতগুলা ‘পুঁথি’ সংগ্রহ করেন নাই, যেইটা বাংলা সাহিত্যের গম্ভীর অধ্যাপকরা তাদের বেকুবি (নাকি সুপিরিয়রিটি?) দিয়া আমাদেরকে বুঝাইতে চান, বরং উনি আসলে বাংলা সাহিত্যের একটা সময়ের রেফারেন্স সিসটেমরে আবিষ্কার করছেন! এখন আমরা যেইরকম জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, মাইজভান্ডারি… সব গানরে ‘বাউল গান’ বানায়া ফেলছি, এইরকম যেই জিনিসগুলা কলকাতা ও তার আশেপাশের প্রেসগুলাতে ছাপা হইয়া ইংরেজি-শিকখিত ভদ্রলোকদের মাপমতো মিলে নাই, অই সবগুলা জিনিসরে ‘পুঁথি’ বানায়া দেয়ার একটা ঘটনা এইখানে ঘটছে… যেইটা খেয়াল করতে পারাটা দরকার আমাদের!

একজন মানুষ সারাজীবন ধইরা খালি ‘পুঁথি সংগ্রহ’ করছেন বইলা আজকে ১০০ বছর পরে তার কথা আমরা মনে করতেছি না, বরং উনি এমন সব রেফারেন্স আমাদের সামনে হাজির করছেন, যেইগুলা ছাড়া বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস আমরা লেখতে পারব না!

দুই. বাংলা সাহিত্য মানে শুধু হিন্দু লেখকদের লেখা সাহিত্য না: আবদুল করিমের এই আবিষ্কারগুলার আগে কলোনিয়াল-কলকাতা ডমিনেন্ট ‘বাংলা সাহিত্য’ ছিল সৌললি হিন্দু-সাহিত্যিকদের লেখা জিনিসপত্র এবং এখনো এই (ইচ্ছাকৃত) ‘ভ্রম’ আছে আসলে। তো, আবদুল করিম শুধু অনেক ‘পুঁথি’ই সংগ্রহ করেন নাই, উনি এই ডকুমেন্টগুলা থিকা কিছু ডিসিশানের দিকেও আগাইছেন, যেইটার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট একটা ডিসিশান হইতেছে যে, মুসলমানরাও তো বাংলা ভাষায় লেখছেন! প্রি-কলোনিয়াল পিরিয়ডেও বাংলা সাহিত্য ছিল, এবং অই সময়ের লেখকদের মধ্যে যেমন হিন্দু আছেন, মুসলমানও আছেন! তো, তখনকার কলোনিয়াল সময়ের (১৮-১৯ শতকের) কনটেক্সটে এইটা বিশাল বড় একটা আবিষ্কার! কারণ, উনি খালি ক্লেইম করেন নাই, বরং উদাহরণগুলার বেসিসেই এই ডিসিশানে আসছেন!

এখন মুশকিল হইতেছে, আবদুল করিমের কষ্ট কইরা একসাথে করা ডকুমেন্টের ক্যাটালগ বা লিস্টিং কোথাও পাবলিশড আকারে আছে বইলা আমার জানা নাই, বাংলা একাডেমি এই কয়দিন আগে মাত্র (১৯৯৭ ও ২০১৩ সালে) উনার নিজের লেখা-পত্র তিন খণ্ডে ছাপাইছে; কিন্তু যদি বলেন যে, উনার ‘পুঁথি আবিষ্কার’ই সবচে বড় কাজ, সেইগুলার একটা ক্যাটালগিং কি জরুরি জিনিস না? আমার একটা ধারণা হইতেছে, অই ডকুমেন্টগুলা মেবি ঠিকঠাকমতো প্রিজার্ভও করা হয় নাই, ‘অনাদরে-অবহেলায়’ না, বরং সিসটেমিক উপায়ে ‘হারায়া যাইতে দেয়ার’ একটা বন্দোবস্ত করা হইছে এবং হইতেছে। মানে, জিনিসগুলার গুরুত্ব আমরা বুঝতেছি না—তা না, বরং জিনিসগুলারে যদি আমরা সামনে নিয়া আসি, তাইলে যেইভাবে ‘বাংলা সাহিত্য’ নামের ঘটনাটারে আমরা দেখি, সেইখানে বড়সড় একটা ‘ঘাপলা’ তৈরি হইতে পারার চান্স আছে! ধরেন, চর্যাপদ বা খনার বচনের থিকা যদি অ্যাভেইলেবল ‘সাহিত্য’ ডকুমেন্টগুলার একটা ক্যাটালগ বানান। সেইখানে ‘মুসলিম সাহিত্য’ বইলা যেই জিনিসটারে ‘বাংলা সাহিত্যে’ ‘আদার’ করা কেটাগোরাইজেশনটা আছে, দেখা যাবে সেইটা ‘হুমকির’ সামনে পইড়া যাবে, যেই কারণেও অই ডকুমেন্টগুলারে ‘দুর্লভ’ কইরা রাখার একটা টেনডেন্সি কাজ করে।

আর আমার কথা হইতেছে, আবদুল করিম ডকুমেন্টগুলারে আবিষ্কার করতে করতে অই জায়গাটারে খুব স্পষ্টভাবেই লোকেট করতে পারছিলেন। উনার বুঝাবুঝির জায়গাগুলা নিয়া আরো কথা তো হইতেই পারে, কিন্তু উনি না-বুইঝাই বা কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া এই কাজগুলা করছিলেন, এইটা ঠিক না আর কি! বরং উনার মাথায় হাত বুলায়া উনারে আন্ডারমাইন করার একটা ঘটনাই এইটা হইতে পারে!

তিন. সাহিত্য শুধুমাত্র ‘শিকখিত’ লোকদের ঘটনা না: তো, এই টেনডেন্সির একটা কারণ হইতেছে আমরা মনে করি যে, সাহিত্য হইতেছে ‘শিকখিত’ লোকদের কারবার! এখনকার সময়ে যেইটা স্কুল-কলেজে পড়া, সেইটার শুরু তো কলোনিয়াল পিরিয়ডেই, যার ফলে এর আগে যারা কলকাতা শহরের বাইরে থাকতেন, তারা যেন লেখাপড়া কিছু জানতেন না, যার ফলে ‘সাহিত্য’ থাকার কোনো কারণই যেন নাই, বা যদি থাকেও সেইগুলা যেন ‘ইনফিরিয়র’ জিনিস! এবং বাংলা সাহিত্যে অই ‘পুঁথি-ঘৃণা’ এখনো কম-বেশি চালু আছে! আর একই কারণে দেখবেন, ‘গ্রাম-বাংলার’ সাহিত্যরে যেন সবসময় ‘আবিষ্কার’ই করা লাগে। তো, এইখানে একটা শ্রেণি-ঘৃণার জায়গা খুব স্পষ্টভাবে আছে বইলাই আমি মনে করি। অবভিয়াসলি, কলোনিয়াল-সাহিত্যের সাথে আবদুল করিমের আবিষ্কার করা ডকুমেন্টগুলার একটা বড় রকমের ডিফরেন্স থাকবে, কিন্তু ডিফরেন্সটারে দুইটা সময়ের এবং দুইটা রকমের ঘটনা হিসাবে দেখার চাইতে সুপরিয়রিটি ও ইনফিরিয়রিটির বেসিসে দেখতে চাওয়াটা খালি ‘নন্দতাত্ত্বিক’ একটা ‘আকাঙ্ক্ষা’ না, এক ধরনের পলিটিকাল ইচ্ছার কন্ট্রিবিউশন খুব ভালোভাবেই এইখানে থাকার কথা!

মানে, আবদুল করিম যেইসব ডকুমেন্ট কালেক্ট করছেন, সেইটার ‘সাহিত্য-মূল্য’ তো অবশ্যই আমাদেরকে বাছবিচার করতে হবে, নানান দিক দিয়াই যাচাই-বাছাই করতে হবে, কিন্তু সেইটারে একটা এগজিসটিং মানদণ্ড দিয়া দেখতে গেলে আমরা অনেক কিছু মিস-ই কইরা যাব আসলে, বরং অন্য যেকোনো সাহিত্য-উপাদানের মতোই দেখা যাবে এই জিনিসগুলা আমাদের সাহিত্যের মানদণ্ডের জায়গাগুলারেই রি-কন্সিডার করতে হেল্প করবে। যেইভাবে আবদুল করিমও করছেন; কলোনিয়াল সাহিত্যরেই উনি সেন্টার ধরছেন, কিন্তু দেখাইছেন যে, এর বাইরেও বড় একটা এরিয়া আছে, যেইখানে অনেক কিছুই ছিল এবং আছে! এখন মুশকিল হইছে, আমরা আবদুল করিমের আবিষ্কার করতে চাওয়ার ইচ্ছাটারেই দেখতেছি, উনি আমাদের সামনে যে উনার আবিষ্কারগুলারে নিয়া আসছেন, সেই জায়গাগুলারে আমরা নজরে আনতে এখনো ব্যর্থ-ই হইতেছি না, বরং কন্সিডার করার জায়গাগুলাতে পুরাপুরি যাইতে হেসিটেড করতেছি মেবি।

আমি বলতে চাইতেছি, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের নাম আমরা জানি, কিন্তু যেইভাবে জানি ও রিড করি, সেই জায়গাটা এখনো পুরাপুরি এক্সপ্লোর করতে রাজি হইতে পারতেছি না! আমি মোটাদাগে তিনটা জায়গার কথাই বলতে চাইলাম—

১. শুধুমাত্র ‘পুঁথি-সংগ্রাহক’ হিসাবে মার্ক করাটা তার কন্ট্রিবিউশনের জায়গাটারে ইনসিগনিফিকেন্ট বানায়া রাখার ঘটনা, কারণ উনি অনেকগুলা পুঁথিই শুধু আবিষ্কার করেন নাই, বরং বাংলা সাহিত্যের অনেকগুলা আননোন টেরিটোরিরে সামনে নিয়া আসছেন!

২. এবং এর ভিতর দিয়া শুধু ‘মুসলমান লেখকদের’ বাংলা সাহিত্য করার জায়গাটারে রিভিল করেন নাই, বরং দেখাইছেন যে, বাংলা সাহিত্যে আলাদা কইরা অইভাবে মুসলমান-লেখক, হিন্দু-লেখকদের ঘটনা ছিল না এবং আবদুল করিমের পথটারে ফলো করলে আরো বেশ কিছু জিনিস আমরা খেয়াল করতে পারব মেবি।

৩. আর এই কাজটাতে আমরা যে আগাইতে পারি নাই, এর একটা বড় কারণ হইতেছে, আমরা এখনো মনে করি যে, সবকিছু বইয়ে লেখা আছে (!) এবং যা কিছু বইয়ে লেখা নাই, সেইসব কিছু এগজিস্টই করে না, বা করলেও এতটা দরকারি কিছু না, যার ফলে নিজেদের ইতিহাসের প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞাও না ঠিক, এক ধরনের অন্ধত্ব নিয়াই আমরা আগাইতেছি! যেই জায়গাটারে সামনে আনার চেষ্টা আবদুল করিম সবসময় কইরা গেছেন বইলা আমি ফিল করি!

তো, এই কারণে আবদুল করিমের কাজ-কামের সিগনিফিকেন্সের জায়গাগুলারে খেয়াল করতে পারলে সেইটা খালি আবদুল করিমরেই ভালো কইরা জানা-শোনার ঘটনা হবে না, বরং বাংলাদেশের হিস্ট্রি, কালচার ও লিটারেচারের জায়গাগুলারে বুঝতে পারার ঘটনাই হয়া উঠতে পারবে একভাবে! যেই কারণে, আবদুল করিমের সিগনিফিকেন্সরে বুঝতে পারাটা একটা দরকারি কাজ হিসাবে আমাদের দেখতে পারাটা দরকার!

আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন