জুলাই-উত্তর নতুন বাংলাদেশে আমরা এক বছর অতিক্রম করেছি। যে বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে সর্বসাধারণ জুলাই বিপ্লব সফল করেছিলো, তার বাস্তবায়ন আমরা কতটুকু করতে পেরেছি, বছরান্তে সে পর্যালোচনা প্রয়োজন।

বিশেষত, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিসরে ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদমুক্ত এবং বাংলাদেশকেন্দ্রিক যে চিন্তা ও চর্চার গতিশীল ধারা প্রতিষ্ঠা ছিলো জুলাই বিপ্লবের অন্যতম কর্মসূচি, সে বিষয়ে আমাদের অবস্থান কোথায়? এ নিয়ে বিশিষ্টজনদের পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা তুলে আনার লক্ষে আমার দেশ গত ২৬ জুলাই ২০২৫ আয়োজন করেছিলো ‘জুলাই-উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যচিন্তা’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা। এতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ নিয়েছেন। সে আলোচনার নির্বাচিত অংশ প্রকাশিত হলো আজ। পুরো আলোচনাটি প্রকাশিত হবে আমার দেশ অনলাইনে।

আমার দেশ কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায় সঞ্চালনা করেন সাহিত্য সম্পাদক মুহিম মাহফুজ।

শ্রুতিলিখন করেছেন রায়হান আহমেদ তামীম ও মোশাররফ হোসেন।

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো বিচলন আমার নেই

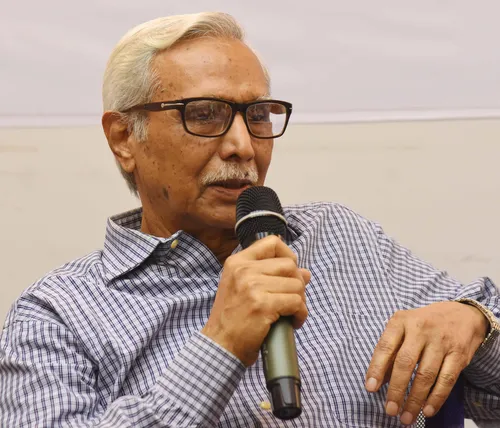

ড. ওয়াকিল আহমদ

লেখক ও গবেষক

জুলাইকে আমি ছাড়িনি বা জুলাই আমাকে ছাড়েনি। জুলাইয়ের পলিটিক্যাল হিস্ট্রি নিয়ে আমি একটা বই লিখেছি। আমি বলছি ডকুমেন্টারি হিস্ট্রি। নাম দিয়েছি ‘জুলাই-আগস্ট চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান : ইতিহাস ও অন্যান্য’। জুলাইয়ে যে সাহিত্য তৈরি হয়েছে, সেটা নিয়েও আমি বর্তমানে কাজ করছি। প্রায় অনেকটা হয়েও গেছে। এটি হচ্ছে জুলাইয়ের কালচারাল হিস্ট্রি। জুলাইতে যেসব সৃষ্টিশীল কাজ হয়েছে, যেমন কবিতা গান গ্রাফিতি শ্লোগান ব্যানার পোস্টার, সেগুলো নিয়ে।

আমাদের দেশের অসুবিধা হলো, আমরা যে লেখালেখি করি, সেগুলো প্রকাশ করার যে ফোরাম বা জায়গা, সেটার খুব অভাব। মানসম্পন্ন কোন মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা কম। কিন্তু আগে ছিলো। একজন ব্যক্তির চেষ্টায় আগে মাসিক মোহাম্মদী বেরিয়েছে, সওগাত বেরিয়েছে, দিলরুবা বেরিয়েছে। নিজে না খেয়ে, মনের মোষ তাড়িয়ে, লেখক-সমাজ এবং পাঠক-সমাজ তৈরি করেছেন। কিন্তু এখন অর্খের অভাব না হলেও তেমন আন্তরিক মানসিকতা এবং জাতির জন্য নিবেদিত ব্যক্তির প্রচণ্ড অভাব।

আমার বইটির নাম দিয়েছি ’৩৬ জুলাই চব্বিশের সৃজনশীল গণঅভ্যুত্থান’। ৩৬ জুলাই এমন একটি ঘটনা, সারা দেশের মানুষকে এমনভাবে এক বিন্দুতে জড়িয়েছে, এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে, যার মাধ্যমে একটি বিরাট এবং নতুন কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। হান্নান লিখলেন ‘কথা ক’, ‘আওয়াজ উডা’। এগুলো তারা লিখলেন আঞ্চলিক ভাষায়। কিন্তু তার এমন অদ্ভূত শক্তি, যেটা সমকালকে ধরে জাতির চাওয়া, পাওয়া, দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারছে। এখানে ভাষা কোনো প্রবলেম হলো না। কবিতাগুলো দেখুন। রওশান আরা মুক্তার ‘গোল্ডফিশের কান্না’ করিতার ভাষাটা কেমন? এখানে মেট্রোরেলের কথা আছে, ডাটা সেন্টারের কথা আছে, এহগুলো তো ইংরেজি। কিন্তু বুঝতে অুসবিধা হচ্ছে না কারো। তিনি যা বলতে চেয়েছেন সেটা ঠিকেই প্রকাশ করতে পেরেছেন।

চর্যাপদ থেকে জুলাইয়ের সাহিত্য পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আমার বিরচণ ছিলো এবং এখনো আছে। তবে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো বিচলন আমার নেই। এটা কেমন হয়ে যাচ্ছে সেটা নিয়ে আমি আতঙ্কিত বা বিচলিত নই। বাংলা ভাষা সৃষ্টির পেছনে এই দেশের মানুষ আছে। শুধু মুসলমান না, শুধু হিন্দু না, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান না- সবাই এই ভাষাটা তৈরি করেছে। সুতরাং এই ভাষা জীবন থেকে এসেছে।

সাহিত্যে হিরো লাগে, জুলাই বিপ্লব আমাদের অনেক হিরো দিয়েছে

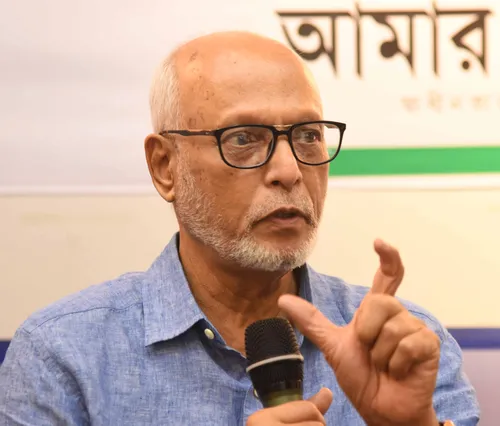

ড. মাহমুদুর রহমান

সম্পাদক, আমার দেশ

আমি সবসময় বলে থাকি, আমার দেশ একটি সিরিয়াস পলিটিক্যাল পত্রিকা। আমার দেশে রাজনৈতিক বিষয়ের পাশাপাশি সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ আমি মনে করি, সংস্কৃতি ও ধর্ম রাজনীতির বাইরে নয়।

আমার দেশ আমাদের কাছে শুধু একটি পত্রিকা নয়, লড়াইয়ের হাতিয়ার। এই লড়াই বিদেশি সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং জনগণের অধিকারের পক্ষে। যেহেতু আমরা লড়াইয়ের কথা বলছি; এখানে বড় অংশেই লড়াইটা হচ্ছে সাংস্কৃতিক লড়াই। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে সাংস্কৃতিক লড়াইকে আরো শাণিত করার বিকল্প নেই। এ লড়াইকে শাণিত করতে হলে কবি-সাহিত্যিকদের ভূমিকা প্রয়োজন। মূল কাজটি কবি-সাহিত্যিকদেরই করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা তাদের সহায়ক হিসেবে থাকবো।

দুর্ভাগ্যবশত বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানদের জীবনচিত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। আমরা যাদের উপন্যাস পছন্দ করি—রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, সমরেশ, মানিক প্রমুখ, তাদের রচনায় বাঙালি মুসলমানকে খুঁজে পাই না।

আমি বিশেষভাবে যে কথাটা বলতে চাই, সাহিত্যে হিরো লাগে, জুলাই বিপ্লব আমাদের আবু সাঈদ, মুগ্ধ ওয়াসিম ও আনাসের মতো অনেক হিরো দিয়েছে। আনাস যে চিঠি লিখে গেছে, সেটাই আজ আমাদের সাহিত্য। স্বদেশি আন্দোলনে খুদিরাম হিরো হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, সেসময় খুদিরাম সাহিত্যে হিরো ছিল। খুদিরামকে নিয়ে লেখা গান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তেমনি জুলাই বিপ্লব আমাদের অনেক হিরো দিয়েছে। তাই আজ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে সাংস্কৃতিক লড়াইকে আরো শাণিত করতে হবে। এজন্য কবি-সাহিত্যিকদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

আমার দেশ নিয়ে নিয়ে তরুণদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আমার দেশ এমন একটা প্লাটফর্ম, যেখানে বিশেষভাবে তরুণরা সাহিত্যচর্চা করবে। তাদের লেখায় বাঙালি মুসলমানদের জীবন ফুটে উঠবে। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-বেদনার কথা ফুটে উঠবে। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রতিফলিত হবে, সেটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। যতদিন গণমাধ্যমের সঙ্গে আছি ততদিন এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো।

সংকট উত্তরণে লেখক কবি-সাহিত্যিকদের এগিয়ে আসতে হবে

সালাহউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর

সম্পাদক, নয়া দিগন্ত

আমি আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের মাঝে তার মা অধ্যাপিকা মাহমুদা বেগমের ব্যক্তিত্বের অবিকল প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। তার মা ছিলেন বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সেই ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ও সৎসাহস আমি মাহমুদুর রহমানের মাঝে দেখি।

এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোয় আমি আমাদের দেশ সম্পাদকতে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের সংকট ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অনেক কিছুই নতুন করে জানতে পারলাম। আমি মনে করি, এই সংকট উত্তরণে লেখক-কবি-সাহিত্যিকদের এগিয়ে আসতে হবে। আমি বলতে চাই, এ ধরনের অনুষ্ঠান আরো বেশি করে হওয়া দরকার। নিয়মিতভাবে হওয়া দরকার। তাহলে আমরা নতুন বাংলাদেশের সাহিত্য সৃষ্টিতে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবো। সত্যিকারের নতুনত্ব আনতে পারবো।

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও সাহিত্যচিন্তা নেই

সাখাওয়াত টিপু

কবি ও সম্পাদক, প্রতিধ্বনিবিডি.কম

অভ্যুত্থানের ফলে চেয়ারে তো একটা পরিবর্তন হয়। চেয়ারের সঙ্গে মানুষের চেহারারও একটা পরিবর্তন হয়। বদলের ফলে এক ধরনের সাংস্কৃতিক শূন্যতা তৈরি হয়। এই শূন্যতা আমরা সত্যিকারার্থে বোধ করি। সে কারণে এখনো আমাদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চিয়তা রয়েছে। মানে নানা কিছুর মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি। একটা দেশ কীভাবে চলবে বা আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনগুলো কীভাবে চলবে—এই জিনিসগুলোর কোনো সুনির্দিষ্ট রূপরেখা আসলেই নেই আমাদের কাছে। আমরা এক ধরনের ইতিহাসের ব্যাখ্যা নিজের মতো দাঁড় করাই এবং সেটাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু একটা জাতির সাহিত্য কেমন হতে পারে, একটা রাষ্ট্রের সাহিত্যের রূপরেখা কেমন হতে পারে—এই জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের কমতি আছে। যেমন উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি, জুলাইয়ের পর কি আমাদের শিশু একাডেমির কোনো পরিবর্তন হয়েছে, আপনারা শুনেছেন? যে শিশুরা এই জাগরণে অংশগ্রহণ করেছে শিশু একাডেমির তাদের নিয়ে কোন কাজ আছে? নেই। আমাদের জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কি এমন কোনো উজ্জ্বল প্রকাশনা আছে? আমাদের প্রকাশনা সংস্থাগুলোর মধ্যে কোন ধরনের বই প্রকাশিত হয়, এখন পর্যন্ত কোন ধরণের বই বিক্রি হয়েছে এবং কোন ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে—সে সম্পর্কে কোনো সমন্বিত পদ্ধতি আছে? কোনো নির্দিষ্ট চেহারা, কোনো শ্বেতপত্র আছে? এক বছর হয়ে গেল—কিছু নেই।

বাংলা একাডেমির মধ্যে কী আছে? বাংলা একাডেমি জুলাই-পরবর্তী সময়ে কিছু কবিতা সংগ্রহ বা এই ধরনের চেষ্টা করেছে, আমি যেটা শুনলাম। বাংলা একাডেমি সংস্কার কমিটির সদস্য হিসেবে আমি শুনলাম—বাংলাদেশে ৪২টা ভাষা আছে বাংলা ভাষা ছাড়া। এর মধ্যে ১০টা নিয়ে সংকলন বাংলা এবং তাদের মাতৃভাষায় প্রকাশ করবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ধরেন যেখানে সংখ্যাধিক্য মুসলমান, এই মুসলমানের মধ্যে মনোযোগের যদি পরিবর্তন না ঘটে, তাহলে এই সংস্কার, এই পরিবর্তন সফল হবে না। যে চাকমা, যে মারমা, যে সাঁওতালি—তার হাত দিয়ে সমাজটা পরিবর্তন হবে না, পরিবর্তন করতে হবে আমাদের। এই আমরা, যদি বলি বাঙালি মুসলমান অথবা বাংলাদেশি মুসলমান—আমাদেরই দায়িত্বটা নিতে হবে। যে অংশ ক্ষমতায় থাকে তাদের ওপর এই দায়িত্ব বর্তায়। এখানেই রয়েছে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলো আমরা কখনো সুরাহা করি না। এই প্রশ্নগুলো আমাদের রাজনীতিবিদদের মধ্যেও নেই। এমনকি আপনি দেখবেন, বিএনপিসহ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও কোনো সাহিত্যচিন্তা নেই। এমনকি আওয়ামী লীগের মধ্যেও ছিল না। এই জায়গাগুলো যদি আমরা ঠিক করতে না পারি, তাহলে আমাদের সাহিত্যের জায়গাটা কখনো ঠিক হবে না।

রাষ্ট্রের মতো সংস্কৃতিরও সীমান্ত থাকে

মুসা আল হাফিজ

কবি ও গবেষক

রাষ্ট্রের সীমান্ত থাকে। ভূমি দিয়ে এ সীমান্ত গঠন করা হয়। সংস্কৃতিরও সীমান্ত থাকে। সংস্কৃতির সীমান্ত রাষ্ট্রের সীমান্তকে অতিক্রম করে। রাষ্ট্রের সীমান্ত বারবার বদলায়। রাষ্ট্রের সীমান্ত মানে এটা যে খুব অনড়, ব্যাপারটা এ রকম নয়। আমরা যে ’৪৭ থেকে আমাদের রাষ্ট্রের সীমান্ত কতবার বদলালাম। কিন্তু সাংস্কৃতিক সীমান্তটা খুব কম বদলায়। আমাদের যে সাংস্কৃতিক সীমান্ত আছে—আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ও আমাদের সমালোচকদের এই বিষয়টা অল্পই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। আমাদের এখানে যে সাংস্কৃতিক সীমান্ত আছে, এটা কারা বলেছে? এটা আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই। এটা পুরাণ সাহিত্যে আছে। আমরা যদি সংস্কৃত ভাষার দেড় হাজার বছর পূর্বের, দুই হাজার বছর আগের বয়ানের মধ্যে দৃষ্টিপাত করি, সেখানে দেখবেন তা কবিতা আকারে, মন্ত্র আকারে বর্ণিত আছে। বৈদিকরা যখন উপমহাদেশে প্রবেশ করল, তারা এই অঞ্চল দখল করার জন্য অনেক অভিযান করল। তাদের প্রত্যেকটা অভিযান করতোয়া নদীর ওপারে থেমে গেছে। আমাদের যেটা করতোয়া নদী, এই নদীর ওপারে তাদের বিজয় অভিযান আসেনি। আবার এই ভূমিই দখল করার জন্য একের পর এক অভিযান করছেন। আবার ওই ভূমিটাকে কীভাবে নিজেদের করে নেওয়া যায়, এই চিন্তা নিয়ে তাদের শাসকশক্তি বিচলিত! তাদের সাংস্কৃতিক বেত্তারাও বিচলিত। তাদের ধর্মীয় নেতারাও বিচলিত। আমি বলতে চাচ্ছি আর্যদের আধিপত্যের কথা।

আর্যরা আধিপত্য নিয়ে এখানে এসেছিল, ওই আধিপত্য সওয়ার হয়েছিল ভাষার ওপর, ওই আধিপত্য সওয়ার হয়েছিল জীবনবোধের ওপর, ওই আদিপত্য সওয়ার হয়েছিল নতুন একটা বিশ্বদৃষ্টির ওপর। বিশ্বটাকে কীভাবে দেখব, জগৎটাকে কীভাবে দেখব, তার একটা দৃষ্টি ভঙ্গি তারা নিয়ে এসেছিল এখানে। সমাজ বিশ্লেষণের নতুন একটা রূপকল্প তারা নিয়ে এসেছিল। সবকিছুর সঙ্গে আমরা লড়েছি। এই আমরা কারা? এই আমরা ছিলাম দ্রাবিড়রা, ছিলাম অস্টিকরা, ছিলাম নেগ্রিটোরা। তারা এই ভূমিতে ধান নিয়ে এসেছেন, তারা এই ভূমিতে চাষের পদ্ধতি নিয়ে এসেছেন এবং এগুলো আমাদের ভূমির চরিত্র গঠন করেছে, আকার গঠন করেছে, আমাদের খাদ্যরুচি গঠন করেছে, আমাদের ভাষিক চরিত্র নির্মাণ করেছে, আমাদের মেজাজ নির্মাণ করেছে এবং আমাদের শব্দের মধ্যে এখনো তাদের দানের স্বাক্ষরগুলো রয়ে গেছে। আমরা তা বহন করছি।

আমাদের যারা পূর্বসূরি, তাদের উত্তরাধিকার আমাদের ধারণ করতে হবে

শান্তা মারিয়া

কবি ও শিক্ষক, বাংলা, ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়, চীন

আমাদের সাহিত্যে এখন জুলাই চেতনা প্রবলভাবে আনতে হবে। জুলাই চেতনা কী? জুলাই চেতনা হচ্ছে আমার বাংলাদেশকে ভালোবাসা। আমার দেশের কথা ভাবা। আমার সংস্কৃতির কথা ভাবা। আমার যে ভূখণ্ড, এ ভূখণ্ডের অধিবাসীদের কথা ভাবা। আমরা যেন সামনে এগিয়ে যেতে পারি। আমরা অতীতমুখী হয়ে থাকব না। কিন্তু আমাদের যে সাহিত্য আছে, আমাদের আলাওল আছেন, শাহ মুহাম্মদ সগীর আছেন, আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্য আছে, পুথিসাহিত্য আছে, সেসব নিয়েই কিন্তু আমাদের শিকড়ের দিকে ফিরতে হবে। নিজের শিকড়ের দিকে না ফিরলে আমরা কোনোভাবেই শক্তি সঞ্চয় করতে পারব না। যার শিকড় নেই, সেই গাছ বেশিদিন বাঁচেও না এবং সেই গাছ বিকশিতও হতে পারে না। সুতরাং আমাদের এই ভুখণ্ডের যে ঐতিহ্য, আমাদের যারা পূর্বসূরি, তাদের উত্তরাধিকার আমাদের ধারণ করতে হবে। আমার দেশের সাহিত্য পাতায় গত সপ্তাহে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ওপরে প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাহিত্য সম্পাদককে এবং আমার দেশ-এর সম্পাদককে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর যে চেতনা ছিল, তিনি যে আদর্শ রেখে গেছেন, সে আদর্শ বহু বছর প্রচারই করা হয়নি। তাকে প্রচারের আড়ালে রেখে দেওয়া হয়েছে। যারা নিজেদের তথাকথিত প্রগতিশীল দাবি করেন, তারা অস্বস্তিবোধ করেছেন তার টুপি ও দাড়ি দেখে। মনে করেছেন, তিনি যথেষ্ট প্রগতিশীল নন। আর যারা ইসলামি চিন্তাবিদ তারাও অনেক সময় ভেবেছেন, এই ভদ্রলোক এত ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান হয়েও সংস্কৃত ভাষা, চর্যাপদ, বাংলা ভাষার শিখড়ের কতা কেন বলতে গিয়েছিলেন? এই ডিলেমা থেকে আমাদের বের হওয়া দরকার। আমাদের যে সংস্কৃতি সেটা সবটা মিলেই। আমরা চর্যাপদকে বাদ দিতে পারি না, আলওলকে বাদ দিতে পারি না, আমরা পুথিঁ সাহিত্যকেও বাদ দিতে পারি না।

আমাদের লেখার মধ্যে আমাদের বর্তমান জীবনের কথাও আসবে, অতীতের কথাও আসবে। আমরা কীভাবে এগিয়ে যেতে পারি সেই কথাটাও আসবে। এ আমাদের জুলাই বিপ্লবের চেতনা এবং জুলাই বিপ্লবের পরবর্তী সাহিত্য এভাবেই এগোনো উচিৎ ।

সাহিত্যচর্চা করতে হলে চিন্তার ডটগুলো জোড়া লাগানো দরকার

জহির হাসান

কবি, গল্পকার ও আর্টিস্ট

এই উপমহাদেশে ক্ষমতার বলয়ে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরে অবদমন এবং নিয়ন্ত্রণের শিকার হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষমতাবলে দখল করে নেওয়া হয়, বিকল করে দেওয়া হয়। এই ক্ষমতা শুধুই রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত দিক থেকেও তা প্রভাব বিস্তার করে। ক্ষমতার এ প্রভাবে জন্ম নেয় বিশেষ ন্যারেটিভ, যা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সাহিত্য ও চিন্তাশীলতা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে।

সাহিত্যচর্চা করতে হলে চিন্তার ‘ডট’গুলো জোড়া লাগানোর সুযোগ দরকার, কিন্তু বাস্তবে এগুলো বিচ্ছিন্নই থেকে যাচ্ছে। এই ডটগুলো সরলরেখা বা বক্ররেখা তৈরি করতে পারছে না, কারণ কথা বলার ফোরাম নেই, ক্ষমতার প্রবাহ সেখানে নেই।

উপমহাদেশে ভাষার দখলদারি ছিল একটি সুপরিকল্পিত রাজনীতি, যার প্রভাবে বাংলা ভাষার ইতিহাস, উদ্ভব ও বিকাশ—সবকিছুই বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষাকে যেভাবে দেখিয়েছিলেন, সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি। উত্তরসূরিরা অবদমিত হয়েছেন। তাদের চিন্তাকে খণ্ডিত করে রাখা হয়েছে। বাংলা ভাষার জন্মের আলাদা ইতিহাস তৈরি করা হয়েছে। অথচ ১৯৪৭ সালে বাঙালিরা শুধু ভূখণ্ড পেয়েছিল, বাংলা ভাষা পায়নি।

জুলাই অভ্যুত্থানের কারণেই আজ আমরা কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। নাহলে হয়তো এই গোলটেবিলের আয়োজেই হতো না। কিন্তু সাংস্কৃতিক মোকাবেলা এখনো হয়নি। অথচ এটি এখন সবচেয়ে জরুরি। কারণ আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান প্রজন্মের দায়িত্ব হলো এই ক্ষমতাকেন্দ্রিক ন্যারেটিভের বিরুদ্ধে সত্যিকারের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বোধ প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের কাজ হবে ন্যারেটিভগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরা, যারা সাহিত্য নিয়ে কাজ করেছেন, তাদের চিন্তা পুনরুদ্ধার করা।

আমরা যে সাহিত্যধারা ফলো করি, সেখানে বাংলাদেশের সাহিত্য মিসিং

ইমরুল হাসান

কবি

প্রথম যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি, জুলাই-উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যচিন্তা আসলে দুইটা জিনিস আমার কাছে। প্রথম কথা, বাংলাদেশের সাহিত্যচিন্তা জিনিসটা কী? আমার কাছে মনে হইছে, এই জিনিসটা আসলে ক্যাটাগরি হিসাবে এখনো ওয়েল ডিফাইন্ড না। আমরা যদি বাংলাদেশী সাহিত্য বোঝাইতে চাই বা বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে আসলে কী বুঝবো, আমি দেখি যে এই ক্যাটাগরিটা আমাদের এখানে মোটেও স্পষ্ট না। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। আমি প্রমথ চৌধুরির ছোট একটা অটোবায়োগ্রাফি পড়ছিলাম। ঐখানে একটাও মুসলিম ক্যারেক্টার নেই। কারণ উনি মুসলমান সমাজের সঙ্গে মিশেন নাই মেবি । তো ওনার এখানে তো মুসলিমদের নিয়ে সাহিত্য থাকবে না। কিন্তু আরেকটা কথা, যেটা অনেকে বলতেছিলেন, বিশেষ করে জহির ভাই বলতেছিলেন, এখানে অনেকগুলি ডট আছে। এই ডটগুলি কানেক্ট করা হয় না। আমার কাছে এটা জরুরি ঘটনা মনে হয়ে। আমাদের এখানে যে রিডিং লিস্টটা আছে, আপনি সাহিত্য করতে চান তাইলে কার গল্প পড়বেন? আপনাকে বিভূতি ভূষণ পড়তে হবে, তারাশঙ্কর পড়তে হবে, মানিক পড়তে হবে। কিন্তু আপনি কারো মুখে শুনবেন না যে, আপনাকে বলছে মীর মেশাররফ হোসেন পড়তে হবে, সৈয়দ মুজতবা আলী পড়তে হবে, আবুল মনসুর আহমদ পড়তে হবে, শাহেদ আলী পড়তে হবে, আলাউদ্দিন আল আজাদ পড়তে হবে। আমরা যে রিডিং লিস্টটা ফলো করি, আমরা যে সাহিত্য ধারাটাকে ফলো করি, সেখানে বাংলাদেশের সাহিত্য জায়গাটা মিসিং। কমপ্লিটলি মিসিং।

এখন আসি জুলাই সিগনিফিকেন্স নিয়ে। আমরা দেখি জুলাইটা কিন্তু কোনো কালচারাল ঘটনা ছিল না। মানে চিন্তাভাবনা তো ছিলই ইন্টালিকচুয়ালি অনেকেই। কিন্তু আপনি দেখেন কোনো আর্ট কিন্তু এটাকে ইনস্পায়ার করেনি। সাখায়াত টিপু বলতেছিলেন, জুলাই হওয়ার পর দেখতে পেলাম, আমাদের কোনো কবি-সাহিত্যিক নেই। এতোদিন যারা ছিল, সবাই নেই হয়ে গেছে। কারনটা কী? কারন ওনারা সব আওয়মী লীগের লেজ ছিলেন। যখন নেই তখন কেউই নেই।

জুলাইয়ের পরে অনেক চেঞ্জ হইছে বলে আমি দেখি না

হাসান রোবায়েত

কবি

জুলাইয়ের আগের যে লিটারেচার, তার স্টাইল, তার ভাষা, সাবজেক্ট, জুলাইয়ের পরে এগুলো অনেক চেঞ্জ হইছে বলে আমি দেখি না। কারণ, আমরা যারা, এই আমরা বলতে ভাইব্রাদার বুইঝেন না আবার, মানে আমরা যারা জুলাইয়ের আগে থেকেই এই জুলাইয়ের জন্য হয়তো ওয়েট করতেছিলাম, ইসলাম প্রশ্ন ডিল করা এবং অন্যান্য বিষয় ডিল করা নিয়ে আমরা যেভাবে ভাবতে ছিলাম, আমি দেখতে পাইতেছি, জুলাইয়ের পরও আসলে ঐ লোকগুলাই ভাবতেছে। পরে যে এটা নিয়ে আরো অনেকে খুব বেশি ভাবতেছে, কালচারালি প্যারাডাইম খুব বেশি শিফট হইছে, আমার কাছে এটা লাগে না আরকি। অর্থাৎ আগে যারা যেখানে ছিলেন তারা ঐ রকমেই আছেন। আর আমরা যারা আগে থেকেই এই জিনিসগুলা নিয়ে ভাবতে ছিলাম, তারা হয়তো আরেকটু বেশি ভাবার ট্রাই করতেছি।

কিন্তু মাস পিপলের মধ্যে বা ধরেন যারা লিটারাচারের সঙ্গে জড়িত, পুরো একটা ইন্ডাস্ট্রি যদি আমি চিন্তা করি, সেখানে কিন্তু কালচারাল নেরেটিভ বা বয়ান-টয়ান, এইগুলোর খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। আমি একটা ঘটনা থেকেই উদাহরণ দিচ্ছি। আমার দেশ পত্রিকায় মুহিম মাহফুজ ভাই আমার একটা সাক্ষাৎকার নিছিলেন। সাক্ষাৎকারটা পিন্ট ভার্সনে গেছিলো। ঠিক তার দুইদিন আগে আমি দ্য পোস্ট নামে একটা মিডিয়া হাউজের একটা পস্টকাস্টে ছিলাম। এর পরে আমাকে অনেকে বলতেছে যে, হোয়াই দ্যা পোস্ট? পোস্টে কেন আপনি যাবেন? এটা ফ্যাসিবাদের দোসর। দেখেন, আমি তো ডিজিএফআই নই, আমি এনএসআই নই, আমার কাছে আসলে সমস্ত তথ্য নাই। এইটা আসলে থাকা সম্ভবও না। এর পরে আমার দেশে যখন আসলো আমার সাক্ষাৎকারটা, তখন প্রচুর মানুষ আমাকে ইনবক্সে বলতেছেন, তাই বলে আপনি আমার দেশে কথা বলবেন? একটা গ্রুপের কাছে মনে হইতেছে, এমন কোনো জায়গায় যাওয়া যাবে না যারা লেফটিস্ট টাইপের চিন্তাভাবনা করেন। আবার তাদের কাছে গেলে অন্যরা বলবে যে, সে তো ফার রাইট।

আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন