ছেলেবেলায় আমার আম্মা১ তখনকার দিনের আমাদের মনিকার২ প্রজার মেয়েদের নিকট পুঁথি পড়ে আমাদের ঐতিহ্যের কাহিনী বর্ণনা করতেন। একটু বড় হওয়ার পর আমরা বেটাছেলেরা সে মহিলা-মজলিসে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি পেতাম না। আম্মা যদিও কোনো ইস্কুলে পাঠ করেন নি তবুও গৃহশিক্ষকের নিকট উর্দু ও বাংলা পড়েছিলেন। এ উভয় ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারতেন। এ সকল পুঁথির মধ্যে আবার কতকগুলো ছিল সিলেটি নগরী হরফে লেখা। আম্মা সেগুলো পাঠ করতেন না। তিনি বাংলা অক্ষরে লেখা ‘হালতুন্নবী’, ‘শহীদে কারবালা’, ‘ইউসুফ ও জুলেখা’, ‘আমির হামজা’, ‘গুল-ই-বকাওলি’, ‘সোনাভান’ প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করে তাঁর একান্ত ভক্ত সঙ্গিনীদের শোনাতেন।

সাত বৎসর বয়সে মাইনর ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পরে এ সকল পুঁথির কোনো কাহিনীই পড়ার সুযোগ পাই নি। তখন থেকে পড়তে হতো ‘রামায়ণী কথা’, মহাভারতের নানা কাহিনী। বয়স্কদের মুখে শুনতে পেলাম, এ পুঁথিসাহিত্যের ভাষাও নাকি নিতান্তই অচল ও অভদ্রজনোচিত। তা সত্ত্বেও শীতের মওসুমে গাঁয়ের মুসলিমদের বসতিপূর্তি পাড়ায় কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে রাত্রিতে এ সকল পুঁথি-পাঠের আসর জমতো। আবার গাজীর গীতের মধ্যে এ সকল পুঁথির ভাষার শব্দাবলি শোনা যেতো। পরে জানতে পারলাম, এ সকল পুঁথি নাকি কোলকাতাতে নিতান্ত নগন্য বটতলায় ছাপা হয়। এগুলোকে কলমি পুঁথি; দোভাষী পুঁথি প্রভৃতি অপনামে চিহ্নিত করা হয়। কেন যে এ পুঁথিগুলোর এ দুর্দশা হল তা বহুদিন পর্যন্ত জানতে পারি নি। প্রকৃতপক্ষে জেনেছি, বিভাগপরবর্তী কালে ভাষা আন্দোলনের সময়। ইতিহাসের আলোচনা করে জানতে পারলাম, ১৭৫৭ সালে চক্রান্ত করে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকেরা এদেশ জয় করলেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত অফিস আদালতের ভাষা হিসাবে মুসলিমদের শাসনকালে প্রবর্তিত ফার্সি ভাষাকে রেখে দেয়। পাঠান আমলে বা মুঘল আমলে রাজভাষা বাংলা ছিল না। বাংলা ছিল বঙ্গদেশের লোকের কথ্যভাষা এবং কবিদের রচিত কাহিনীর ভাষা। ইতিহাসের আলোচনা করে জানতে পারলাম, ১৮০০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকেরা তাদের নিযুক্ত সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কতকগুলো পাঠ্যপুস্তক তৈরি করার জন্য কয়েকজন পণ্ডিতকে নিযুক্ত করে। তার মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামজয় তর্কালংকার ও মদন মোহন তর্কালংকার প্রমুখ পণ্ডিতগণ ছিলেন। তাঁরা যে ভাষায় সে পুস্তকগুলো রচনা করেন তাদের অনুস্বার বিবর্জিত সংস্কৃত বলা চলে। এ সকল পাঠ্যপুস্তকের ভাষা মুসলিম সমাজের কাছে দুর্বোধ্য ছিল বলে তাঁরা এ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে অসম্মত হন। তখন থেকে মুসলিম সমাজে প্রচলিত আরবি, ফার্সি ও তুর্কি শব্দাবলির প্রয়োগে যে পুঁথিগুলো লিখিত হয়েছিল সে পুঁথিগুলো ইস্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত হয়ে পূর্বোক্ত দরিদ্র মুসলিমদের পর্ণকুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলিমদের মধ্যে উচ্চশ্রেণী মহলের লোকেরা তাদের পাঠ্যপুস্তকে ভাষা হিসাবে উর্দুকে গ্রহণ করেন। এভাবে সপ্তম শতাব্দী থেকে মুসলিমদের আগমনের পর থেকে এদেশীয় ভাষার মধ্যে যে সকল আরবি, ফার্সি ও তুর্কি শব্দাবলি প্রবেশ করেছিল এবং সে ভাষা যেভাবে পুষ্ট ও গরিষ্ঠ হয়ে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছিল তা অকস্মাৎ রুদ্ধ হয়ে যায়। বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতবাদটি চূড়ান্ত বলে গণ্য রযেছে। তিনি চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়ের মধ্যে সে ভাষা উৎপত্তি আবিষ্কার করে দেন। তাঁর আবিষ্কৃত এ ভাষাই বিবর্তনের ধারায় ১২০১ (মতান্তরে ১২০৪) সালে মহাবীর ইখতিয়ার-উদ-দীন-মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলিজি কর্তৃক এদেশ বিজিত হওয়ার পরে স্বাভাবিকভাবেই আরো পুষ্ট হয়ে অগ্রসর হতে থাকে। এ ভাষায় তখন থেকে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কবিগণ পুঁখি রচনা করতে আরম্ভ করেন। এ ভাষাই মরহুম ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতবাদ অনুসারে এদেশীয় জনসাধারণের ভাষা হওয়ার যোগ্য ছিল। তবে কোম্পানি সরকারের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে পণ্ডিতগণ এ ভাষার রূপ পরিবর্তন করে তাকে পূর্বে বর্ণিত অনুস্বার বিসর্গ বর্জিত সংস্কৃত ভাষায় পরিণত করেন। তখন থেকেই ভাষার ব্যাপারে এদেশীয় হিন্দু-মুসলিম সমাজে একটা অহেতুক পার্থক্যের সৃষ্টি হয়।

মুসলিমেরা তখন থেকেই পাঠ্যপুস্তকে প্রচলিত বাংলা ভাষাকে তাদের বিমাতার ভাষা বলে গণ্য করতে থাকে। ১৮৬৫ সালে দূরদর্শী নওয়াব আব্দুল লতীফ কোলকাতায় Mohemedan Literary Society বলে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেন- মুসলিম সমাজের আশরাফ (অভিজাতদের) মাতৃভাষা উর্দু, তবে আত্মাফদের (অবজাতদের) মাতৃভাষা বাংলা। যদিও আপাতশ্রুতিতে তাঁর এ বিভাগকে মানবতাবিরোধী বলে মনে হয় তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তখনকার দিনে এ বঙ্গদেশের তথাকথিত অভিজাত কয়েকটা পরিবারে উর্দু ভাষার প্রচলন ছিল। মেদিনীপুরের সোহরাওয়ার্দি পরিবার, ঢাকার নওয়াব পরিবার, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও কোলকাতাতে আগত নানা অঞ্চলবাসী লোকেরা উর্দু ভাষায়ই বাতচিৎ করতো। ওরা তাদের আশরাফ বলেই গণ্য করতো। এজন্য নওয়াব আব্দুল লতীফকে সত্যভাষী বলেই গণ্য করা যায়। তার এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম থেকেই বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে রিনেসাঁর সূত্রপাত হয়। মুসলিমেরা আবার ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাতে লেখাপড়া করতে সম্মত হন। তার ফলেই মীর মোশারফ হোসেনের ‘বিষাদ সিন্ধু’, কবি কায়কোবাদের ‘মহাশ্মশান’, মাওলানা আকরম খানের ‘মোস্তফা চরিত’ প্রভৃতি পুস্তকাদির সাক্ষাৎ আমরা পাচ্ছি। এ রিনেসাঁরই চরম অবদান হচ্ছেন নজরুল ইসলাম। তাঁর পূর্ববর্তীগণ সাহস করে সে পুঁথির ভাষাকে পূনর্বার জীবিত করার চেষ্টা না করলেও তিনি অত্যন্ত যে বলিষ্ঠ ভাষায় তাঁর কাব্যজীবনের সূচনাতে সে ভাষার ব্যবহার করে মুসলিমজীবনে সে ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। সে ভাষারই বিশুদ্ধ চরম পরিণতি লাভ করেছে কবি ফররুখ আহমদের রচনায়।

এ পুঁথির ভাষারও উৎপত্তি, গতি ও বিকাশের একটা ধারা রয়েছে। সেগুলো সংগ্রহ করে তাদের বিবর্তনের ধারাকে আমাদের সাহিত্যে প্রথম প্রকাশ করেন ড.

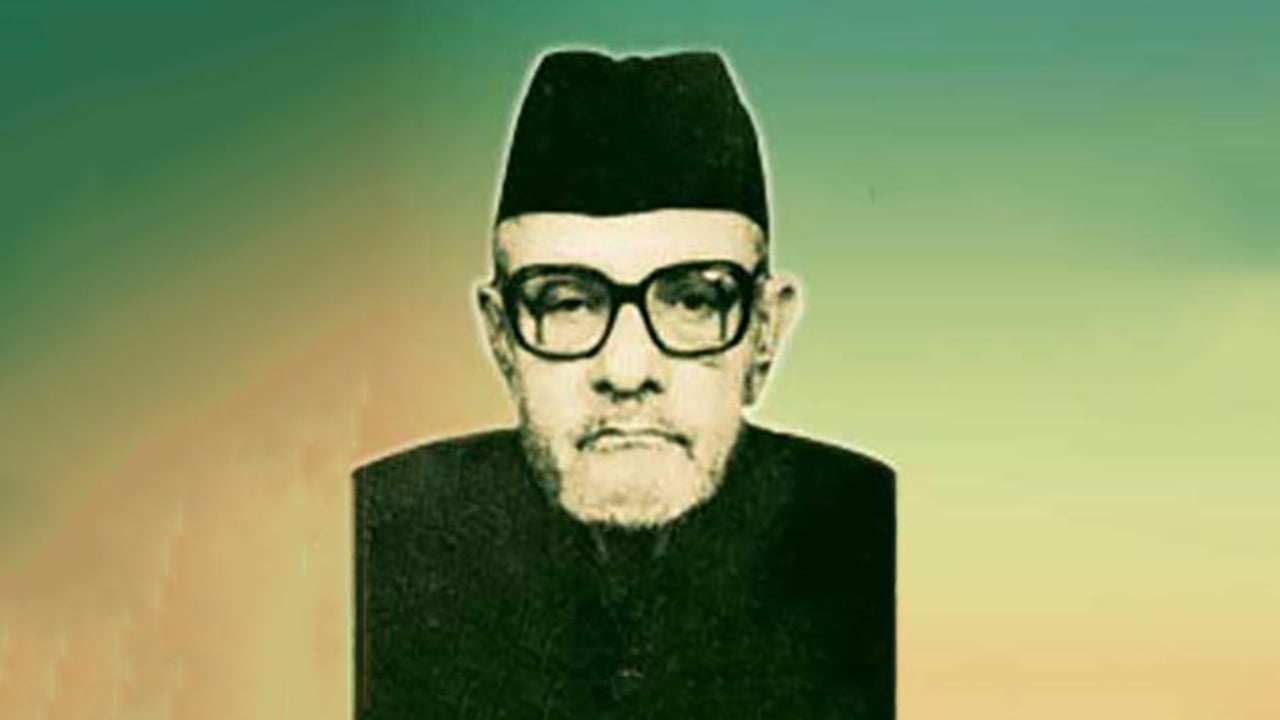

দীনেশচন্দ্র সেন তার ‘দেওয়ানা মদীনা’ নামক এক বিয়োগান্তক কাহিনীতে। তবে এক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের গবেষণাক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিরাট নহে। সমগ্র মধ্যযুগের কাব্যে, বিশেষ করে, মুসলিম কবিগণের রচিত কাব্য সম্বন্ধে মুনশী আব্দুল করিমের অবদান অদ্বিতীয়। এজন্য তিনি হিন্দু মুলপিম নির্বিশেষে সকল মহারথীদের নিকট থেকে প্রশংসা লাভ করেছেন। তার জীবনী পাঠে জানা যায়, তিনি তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং এফ.এ. পাশ করার পরে বিভিন্ন পদে ও বিভাগে চাকুরি করেন। তিনি আজীবন বিভিন্ন পত্রিকাদিতে প্রবন্ধাদি লিখতেন। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে বঙ্গভাষায় সে মধ্যযুগীয় কবিগণের পুঁথিগুলোকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করাতে। তাঁর জীবনী পাঠে জানা যায়, তিনি একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষগণের মধ্যে পুঁথিসাহিত্য পাঠ করার রেওয়াজ ছিল। কাজেই তিনি পুঁথিসাহিত্য চর্চার প্রেরণা তাঁর পূর্বপুরুষগণের নিকট থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন পদের চাকুরিতে অবস্থিত থাকাকালে এ সকল পুঁথি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করা যে কী দুরূহ ব্যাপার তা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কারো কাছে সহজে বোধগম্য নয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরি করলেও তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান লক্ষ্য ও ব্রত ছিল পুঁথিসাহিত্য সংগ্রহ এবং সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখা এবং সেগুলোর সম্পাদনা। এজন্য তখনকার দিনে মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করে এফ.এ. পাশ করেও কোনো উচ্চপদে নিযুক্ত হয়ে অর্থ উপার্জনে সক্ষম হন নি। তবে এ দুনিয়াতে একটা নৈতিক মূল্যমান খুব সম্ভবত কার্যকরী হয়েছে। তাঁর এ সকল কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ নদীয়া সাহিত্যসভা তাঁকে সাহিত্যবিশারদ এবং সাহিত্যসাগর উপাধিতে ভূষিত করেছিল। এগুলো ব্যতীত বঙ্গদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এগুলো ব্যতীত ১৩৪০ সালে তিনি চট্টগ্রাম জেলা সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতি পদে বরিত হয়েছিলেন। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে ৬ মে কোলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বিভাগ পরবর্তীকালে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২২ আগস্ট কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্বপাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনেও সভাপতি পদে বরিত হয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিভাষণ দান করেন।

তাঁর এ দীর্ঘকালীন সাধনার ফলে প্রথমত যে বিষয়টি প্রমাণিত হয় তা হচ্ছেÑবাংলা ভাষার বিবর্তনের বেলায় পুঁথিসাহিত্যের একটা বিশেষ দান রয়েছে। পুঁথিসাহিত্যের সৃষ্টিতে মুসলিম কবিগণের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮০০ সালে পণ্ডিতগণ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যে অস্বাভাবিক ভাষার সৃষ্টি করেছিলেন এবং তার ফলে পুঁথিসাহিত্য যেভাবে অবহেলিত ও অপাংক্তেয় পর্যায়ে চলে গিয়েছিল সাহিত্যবিশারদের সাধনার ফলে সে পতিত অবস্থা থেকে পুনরায় ভদ্র ঘরে স্থান পায়। মুসলিম সমাজের মানসে বাংলা ভাষায় তাদের প্রাচীনকালীন বা মধ্যযুগীয় কোনো অবদান নেই বলে যে হীনমন্যতাবোধের সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁরই দীর্ঘকালীন অনুসন্ধানের ফলে অপনোদিত হয়। প্রকৃতপক্ষে নওয়াব আব্দুল লতীফ কর্তৃক এদেশীয় মুসলিমজীবনে যে রিনেসাঁর প্রবর্তন হয় সে রিনেসাঁর সঙ্গে সচেতনভাবে যুক্ত না হলেও আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাতে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। একথা অবশ্য লত্যি যে, তিনি কোনো মৌলিক দানে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন নি। রিনেসাঁর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ মীর মোশাররফ হোসেনের মতো উপন্যাস রচনা করে অথবা কায়কোবাদের এতো মহাকাব্য রচনা করে এ ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন নি। তবে বাংলা ভাষা যে এদেশীয় মুসলমানের মাতৃভাষা এবং এ ভাষায় যে তাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের অবদান রেখে গেছেন এ সত্যটি নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি যে অসাধারণ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও অধ্যাবসায় প্রদর্শন করেছেন তা আমাদের সমাজের সম্মুখে একটা মহামূল্যবান আদর্শ হিসাবে চিরকাল বিরাজ করবে। বাঙালি মুসলিমজীবনে তাঁর স্থান পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও ড. দীনেশ সেনের পংক্তিতে। ওঁদের জীবনেও মৌলিক কোনো বিষয়বস্তুর অবদান না থাকলেও এঁরা গবেষণা দ্বারা পুরাতন সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক আমাদের সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। এজন্য এঁরা এ জাতির মানসে ঐতিহ্যচেতনার উদবোধন করছেন। আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মুসলিম সমাজে এক অনন্য প্রতিভা ও সম্পদের অধিকারী। তাঁর নিকট থেকেই আমরা এবং আমাদের প্রজন্ম যে অনুপ্রেরণা পেয়েছি তা থেকে ভবিষ্যতে তারই অনুসারী কোনো না কোনো ব্যক্তি আমাদের সাহিত্যকে বেষনালব্ধ ফলের দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন।

(লেখকের বানানরীতি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)

টীকা :

১. মোসাম্মাত রওশন হুসেইন বালু-মরমী কবি হাছন রাজার জ্যেষ্ঠা কন্যা।

২. মনিকার প্রজাদের কোনো সতা ছিল না। তারা জমিদারদের আদেশমতো নানা কাজ করতো

আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন