১৪ আগস্ট ১৯৪৭-এ ভারত বিভক্তির কয়েক দিন আগে পিতামাতার সাথে আমি কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে সেইন্ট গ্রেগরিজ স্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি হই। তখন পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রজীবন থেকে আমি দেখেছিলাম কীভাবে ১৯৪৮-এ ভাষা আন্দোলন সূচিত হয়।

২৪ মার্চ ১৯৪৮-এ ঢাকায় রেস কোর্স ময়দানে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। জনসমাবেশে উপস্থিত ছাত্ররা তখনই ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

১৯৫৬-তে বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। অপর ভাষা উর্দুও একই সাথে সেই স্বীকৃতি পায়। মূলত এটি ছিল গোড়া থেকেই একটি ছাত্র আন্দোলন। এর নেতৃত্ব ও সংগঠনে ছিলেন ছাত্র নেতা-কর্মীরা। এবং এটা ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা মেডিকাল কলেজ ও ঢাকা কলেজকেন্দ্রিক ছাত্র আন্দোলন।

সেই সময়ে এই আন্দোলনের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব। ১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে আওয়ামী লীগের নেতারা অবশ্য দাবি শুরু করেন যে, তারাই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পঞ্চাশের দশকে। এই দাবি অসত্য।

আমার মতে, আন্দোলনের সূচনা হয় আগস্টে ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে যখন দিল্লি থেকে চেষ্টা শুরু হয় তাদের দেশে হিন্দি ভাষার আধিপত্য সৃষ্টি করতে। সেই সময়ে দীপ্তেন্দ্র কুমার স্যানাল (যিনি দী. কু. সা. নামেও পরিচিত ছিলেন) তার সম্পাদিত মাসিক ‘অচলপত্র’-র মাধ্যমে হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান। প্রতি মাসেই স্যাটায়ারিকাল ম্যাগাজিন অচলপত্রে দীকুসার ক্ষুরধার যুক্তি এবং অভূতপূর্ব ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন হিন্দির দুর্বলতা ও বাংলা ভাষার শক্তি। তার বিদ্রুপের কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। তিনি লিখেছিলেন, হিন্দি শুধু বাংলাকেই ছোট করছে তা নয়, দিল্লির প্রচেষ্টা ছোট করছে ইংরেজিকেও। যেমন, তিনি লেখেন, নেকটাইয়ের হিন্দি হবে কণ্ঠি লেংগট, পোস্টবক্সের হিন্দি হবে পত্র ঘুসেট, ইঞ্জিনের হিন্দি হবে ভোপকপক, ইত্যাদি।

অচলপত্রে ওসব পড়ে, আমরা পূর্ব পাকিস্তানের কিশোররা ভাবতাম উর্দুর আধিপত্য হলে আমাদের দেশে বাংলার কী দশা হবে? সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে এসেছিলেন তৎকালীন যুবক ফজলে লোহানী। তিনি ঢাকার শান্তিনগর এলাকা থেকে চার বন্ধুদের নিয়ে (এদের অন্যতম ছিলেন মুস্তফা নূর উল ইসলাম) অচলপত্র-র অনুকরণে প্রকাশ শুরু করলেন মাসিক ‘অগত্যা’।

এই অগত্যা-ই ভাষা আন্দোলনের প্রথম বীজটি রোপণ করেছিল ছাত্রদের মনে। লোহানী লিখেছিলেন, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হলে বাংলার কী দুরবস্থা হবে। যেমন হতে পারে একটি জনপ্রিয় কবিতা :

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি

সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি

আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে

আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।

লোহানীর ভার্শন :

ফজরে উঠিয়া আমি দেলে দেলে বলি

পুরা রোজ হাম যেন আচ্ছা হয়ে চলি

হুকুম ফরমান যাহা মোর মুরুব্বিয়ানে

হাম যেন ওহি কাজ করে সাফ মনে।

‘সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি’ কবিতাটির এমন দশা হবে ভেবে আমরা সবাই শঙ্কিত হয়ে পড়ি।

ফজলে লোহানী সম্পাদিত মাসিক অগত্যা খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল ছাত্রদের মনে। দুঃখের বিষয় পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের অবদানের দাবি তোলা হলেও, ভাষা আন্দোলনে, পাকিস্তানের এমপি ধীরেন্দ্র লাল দত্ত-র নাম করা হয় না, যিনি পাকিস্তানের সংসদে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন। নাম করা হয় না মওলানা ভাসানীর, যিনি প্রথম রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে বাংলার পক্ষে মিছিল করেছিলেন; ভাষাবিদ ডক্টর শহীদুল্লাহ-র, যিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলিম হলেও তাদের জীবনে বাঙালিত্বকে কোনোভাবেই মুছে ফেলা যাবে না—বাঙালি একদিকে মুসলমান, অন্যদিকে বাঙালি।

ড. শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, তাই পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের উচিত হবে, এই বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়ে, উর্দু ও বাংলা, উভয়কেই যেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তবে, উভয় পক্ষের সেতুবন্ধ রূপে আরবিকেও রাষ্ট্রভাষা করা যেতে পারে, যার ফলে পাকিস্তানের একমাত্র ভাষা রূপে আরবি গড়ে উঠতে পারে।

তবে তার এই যুক্তি কেউ তখন মেনে নেয়নি। বরং পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান (যার জন্ম হয়েছিল ফরিদপুরে এবং যিনি ছিলেন সালমান রহমানের পিতা) চেয়েছিলেন আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রচলন শুরু করতে—স্কুলজীবন থেকেই।

বাংলাদেশে একবিংশ শতাব্দীতে সালমান রহমানের গণবিরোধী ভূমিকা এবং পাকিস্তানে বিংশ শতাব্দীতে তার পিতা ফজলুর রহমানের প্রায় একই রকমের গণবিরোধী ভূমিকা ছিল। তফাৎ এই যে, ফজলুর রহমান ছিলেন ক্ষমতালোভী, আর সালমান রহমান ক্ষমতা ও অর্থলোভী—দুইই।

পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয় ১৯৫৬-তে। তখন সেই সংবিধানে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। এরপর পাকিস্তানে সামরিক সরকার সেই মর্যাদা তিরোহিত করলেও, আরেক সামরিক সরকার, আইয়ুব খানের নেতৃত্বে স্থায়ীভাবে বাংলাকে তার মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়।

এই ছিল খুব সংক্ষেপে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস।

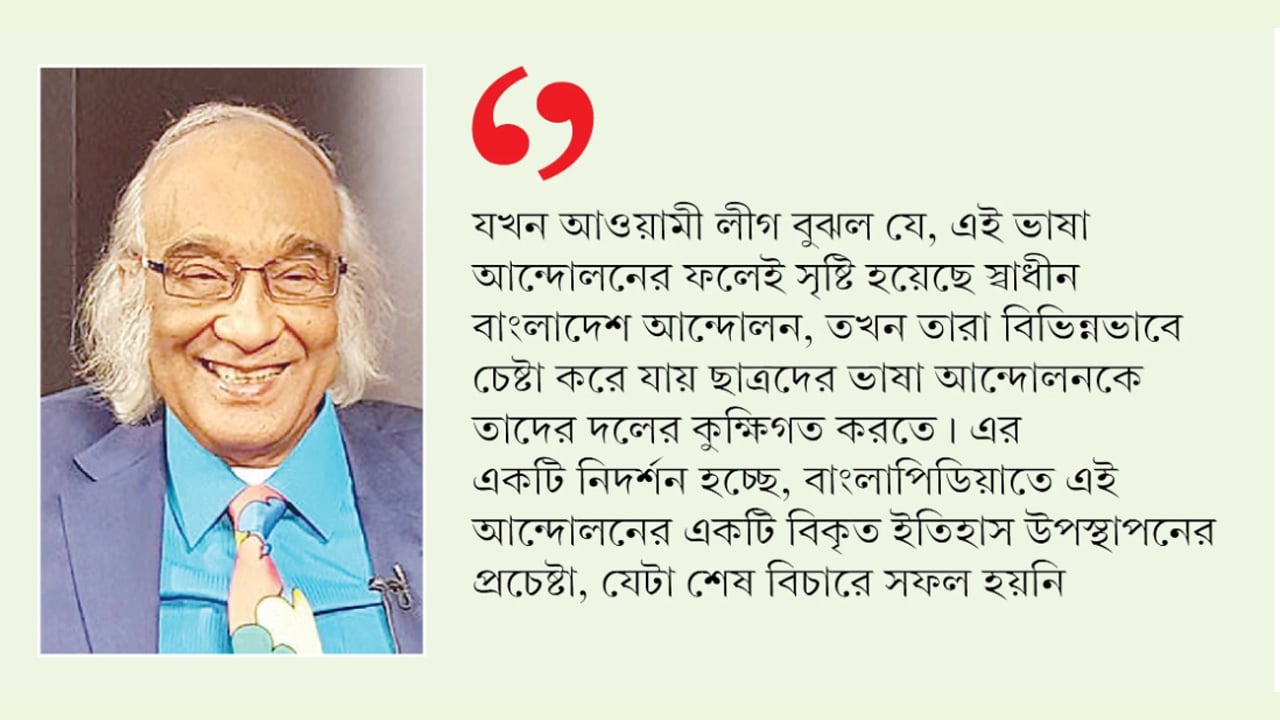

পরবর্তী সময়ে যখন আওয়ামী লীগ বুঝল যে, এই ভাষা আন্দোলনের ফলেই সৃষ্ট হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলন, তখন তারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যায় ছাত্রদের ভাষা আন্দোলনকে তাদের দলের কুক্ষিগত করতে। এর একটি নিদর্শন হচ্ছে, বাংলাপিডিয়াতে এই আন্দোলনের একটি বিকৃত ইতিহাস উপস্থাপনের প্রচেষ্টা, যেটা শেষ বিচারে সফল হয়নি।

একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল বৃহস্পতিবার। সেদিন সকাল নয়টায় মেডিকাল কলেজের গেইটের সামনে ছাত্ররা সমবেত হয়েছিল তাদের প্রতিবাদ জানাতে। তারা ভঙ্গ করেছিল মুসলিম লীগ সরকার আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে। সেখানে পুলিশ গুলি চালায়। নিহত হন চারজন। সেখানেই পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠে আজকের শহীদ মিনার।

পঞ্চাশ দশকের শুরুতে বাংলাদেশ কেমন ছিল? আমরা যখন ১৯৪৭-এ ঢাকায় আসি তখন কোনো দৈনিক পত্রিকা এখানে প্রকাশিত হতো না। খবরের জন্য নির্ভর করতে হতো রেডিও পাকিস্তানের ওপর—যেটা বিভক্ত ছিল সকালের, দুপুরের ও রাতের অনুষ্ঠানে। রাতের অনুষ্ঠানের মানুষ খবর জানত এবং সেটা ছিল সম্পূর্ণভাবে সরকারনিয়ন্ত্রিত। ঢাকা মেডিকাল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজকেন্দ্রিক এই আন্দোলনের প্রভাব পড়তে থাকে সারা দেশে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-র পরবর্তী কয়েক মাস জুড়ে, যার ফলে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪-তে সারা দেশে বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়।

১৯৫২-তে খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষক বুঝতে পেরেছিলেন, এই আন্দোলনের ফলে ভবিষ্যতে কী হতে পারে। তাদের মধ্যে ছিলেন আমার পিতা সাইদুর রহমান, যিনি তখন ছিলেন ঢাকা কলেজের অধ্যাপক এবং ঢাকা কলেজের ছাত্রদের হস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট। তার কোয়ার্টাস ছিল ৩৭ নম্বর বেচারাম দেউড়িতে, পুরনো ঢাকায় বেগম বাজারে। তার এই বাড়িতে আমার জন্য ছিল একটা রুম, সেখানে আমি আহত আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীকে নিয়ে এসেছিলাম সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য। তিনি চার মাস ছিলেন আমার ঘরে দ্বিতীয় বিছানায়। আমার মা তার সেবাযত্ন করেছিলেন চার বেলা। আমি ছোট থেকেই গানবাজনায় জড়িয়ে ছিলাম এবং আমার ঘরে থাকত আমার গিটার, রেডিও ও গ্রামোফোন। গাফ্ফার আমার ঘরে শুনতেন সলিল চৌধুরীর লেখা ও হেমন্ত মুখার্জির গান ‘কোনো এক গায়ের বধূর কথা শোনো’।

এই গান তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’ গানটি লিখতে। লক্ষ্য করবেন, এই দুটি গানের মধ্যে কত মিল। তবে সলিল চৌধুরী সুর দিয়েছিলেন তার লেখায়। আর গাফ্ফারের লেখায় প্রথমে সুর দেন আবদুল লতিফ এবং পরে সুর দেন আলতাফ মাহমুদ যিনি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। এই গানের বর্তমান জনপ্রিয়তার একটি কারণ তারই অমর সুর।

ভাষা আন্দোলনে যেসব শিক্ষক বড় ভূমিকা রেখেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা কলেজে সাইদুর রহমান (১৯০৯-১৯৮৭) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুনির চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। শেষোক্ত দুজন নিহত হয়েছিলেন ডিসেম্বর ১৯৭১-এ আল বদর-আল শামসের হাতে। আন্দোলনকারী ছাত্রদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন আবদুল মতিন (পরবর্তীকালে ‘ভাষা মতিন’ নামে পরিচিত ও বামপন্থী রাজনীতিবিদ, গাজীউল হক পরবর্তীতে আইনজীবী) ও হাসান হাফিজুর রহমান যিনি সম্পাদনা করেছিলেন ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ বইটি। এই বইটি প্রকাশের পরপরই পুলিশ তাকে গ্রেফতারের জন্য তৎপর হয়। তখন তিনি বকশিবাজারে উমেশ চন্দ্র দত্ত রোডে আমার ঘরে এসে আশ্রয় নেন। এই বাড়িটি ছিল ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সংলগ্ন। দেয়ালের ওপারেই দেখতাম বন্দিদের দিয়ে কীভাবে চাষবাস করানো হচ্ছে। তখন আমি হাসান হাফিজুরকে বলতাম, ‘আপনার তো ওদিকে থাকার কথা ছিল। ভাগ্যিস, আপনি আমার বাড়িতে আসতে পেরেছেন।’

স্বাধীন হবার পর তিনি দৈনিক পাকিস্তান-এর সম্পাদক ছিলেন, যেটি স্বাধীনতার পরে দৈনিক বাংলা নামে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশে সরকারবিরোধী প্রথম আন্দোলনের পর তিনি দৈনিক বাংলার একটি সান্ধ্য সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন, যার পরিণতিতে তিনি পদচ্যুত হন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হলে তাকে ভার দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার জন্য।

১৯৫৪-তে প্রথম যে আটজন ছাত্রী গ্রেফতার হয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বন্দি হন তার মধ্যে ছিলেন তালেয়া রেহমান ও প্রতিভা মুৎসুদ্দি, ফরিদা বারি মালিক, প্রমুখ। ভাষা আন্দোলন ছিল ছাত্রছাত্রীদে-র। ওই সময়ে কোনো পলিটিশিয়ান এই আন্দোলনের ফলে জেলবন্দি হননি।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রবর্তন করেন ‘একুশে পদক’ এবং প্রেসিডেন্ট এরশাদ নির্মাণ করেন বর্তমানের শহীদ মিনার।

অর্থাৎ, মুক্তিযোদ্ধা দাবিদার আওয়ামী লীগ নেতাদের মনে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বাচিয়ে রাখার কোনো চেতনা ছিল না।

একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ছিল বৃহস্পতিবার। সেদিনটি কেমন ছিল জানতে চাইলে আমাকে উদ্ধৃত করতে হবে আমারই লেখা ‘৩৭নং বেচারাম দেউড়ি’ শীর্ষক রচনাটিকে, যেটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সত্তরের দশকে।

নিচে রচনাটি পুনঃপ্রকাশিত হলো:

ক’জন মারা গেছে তুই শুনেছিস?

একটু চুপ করো তোমরা। সন্ধ্যার খবর এখুনি হবে।

ও শুনে লাভ নেই। সত্যি খবর করাচি থেকে বলবে না।

ক’জন মারা গেছে তুই শুনেছিস?

সাইলেন্স। খবর।

রেডিও পাকিস্তান। খবর বলছি। আজ ঢাকায় আইন ও শৃঙ্খলা অমান্যকারী এবং একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গকারী একদল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র এবং জনতা শান্তি রক্ষাকারী পুলিশকে আক্রমণ করে। ফলে পুলিশ দল আত্মরক্ষার্থে আক্রমণকারী জনতার ওপরে প্রথমে লাঠি এবং পরে টিয়ার গ্যাস প্রয়োগ করে। অবস্থার আরো অবনতি ঘটলে পুলিশদল কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষণ করতে বাধ্য হয়। সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে যে, এই সংঘর্ষে দুই ব্যক্তি নিহত এবং সাতান্ন ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এই সাতান্ন ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে সাইত্রিশ জন পুলিশ। আজ ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট—

বন্ধ করো। বন্ধ করো।

লায়ার্স। মিথ্যে কথা প্রচারের একটা সীমা থাকা উচিত।

তত্ত্বকথা রাখ। চল। মাদারচোদদের ঢাকা স্টেশন আজ জ্বালিয়ে দিয়ে আসি।

ক’জন মারা গেছে তুই শুনেছিস?

শুনলি তো-দু’জন। মাত্র দু’জন। আমি নাজমা রেস্টুরেন্টের ভেতরে ছিলাম। নিজের চোখে দেখেছি ফার্স্ট রাউন্ডে ডজনখানেককে পড়ে যেতে। মেডিকাল হস্টেলের ঠিক বাইরে।

হস্টেলের মধ্যেও মারা গেছে। একজন নাকি তার নতুন বৌকে চিঠি লিখছিল। চাটাইয়ের বেড়ার হস্টেল। ওর বাইরে কী আর ভেতরেই কী।

এই। আমাকে দুটো টান দিতে দিস।

আনতে পাঠিয়েছি সিগারেট।

চায়ের কথা বলেছিস?

বলেছিলাম। হবে না। আনসার রেস্টুরেন্টের ছোকরাগুলোও সারাদিন মিছিলে ছিল। এখনো নাকি ফেরেনি। চা চাইলে ওখানে গিয়ে খেতে হবে।

বাদ দে।

ক’জন মারা গেছে তুই শুনেছিস?

আমি জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না। আমার চোখের সামনে শুধু ভাসছে লাল রক্ত। হলদে চাটাইয়ের ওপর, শাদা সিঁড়ির ওপর, কালো পিচের ওপর। ওদের সব সরিয়ে নিয়ে গেল পুলিশরা। হাতগুলো ঝুলছিল। কিন্তু সেই লাল রক্ত রয়ে গেল। আমি জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না।

এই। ওকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না।

এখন সেই লাল রক্ত নিশ্চয়ই কালো হয়ে গিয়েছে। আমি দেখেছি। জবাই করা মুরগির লাল রক্ত আমাদের বাড়ির ড্রেনে আস্তে আস্তে কালো হয়ে যায়।

হ্যা, হ্যা। এখন কালো হয়ে গিয়েছে। আর কিছু তোমাকে বলতে হবে না। এখানটায় শোও তুমি। আমি আর কী বলব? আমি তো কিচ্ছু জানি না। উঃ। ভীষণ শীত করছে।

জানালাটা বন্ধ করে দিচ্ছি।

না। জানালা বন্ধ করিস না। আমরা ঘরে—এতগুলো লোক সিগারেট খাচ্ছি। কম্বলটা বরং চাপিয়ে দে ওর ওপর।

দিচ্ছি। একি! এর তো জ্বর এসে গেছে দেখছি। তাই এত শীত।

ও কিছু না। শকে ওরকম হয়েছে। ঘুমিয়ে যেতে দে ওকে। ঠিক হয়ে যাবে।

ক’জন মারা গেছে তুই শুনেছিস?

মেডিকালের মর্গ নাকি বোঝাই হয়ে গিয়েছে। আর এক ট্রাক লাশ নিয়ে গেছে ক্যান্টনমেন্টে।

ক্যান্টনমেন্টে!

হ্যা, ওখানে ওরা লাশগুলো পুড়িয়ে ফেলবে।

আর মেডিকালের লাশগুলো?

ওগুলো বোধহয় আর ক্যান্টমেন্টে পাচার করতে পারবে না।

কেন?

মেডিকালের ছাত্ররা নজর রেখেছে শুনলাম।

সেই লাশ নিয়ে আগামীকাল সকালে তো আবার প্রসেশন হবার কথা। তাই না?

তাই তো সবই বলাবলি করছিল। কিন্তু লাশ নাকি দেবে না।

আমিও তাই শুনেছি। আজ রাত তিনটার দিকে মৃতের আত্মীয়দের হাসপাতালে এসে লাশ শনাক্ত করে যেতে হবে এবং রাতারাতি কবর দিতে হবে। কাল সকালে কোনো লাশ কাউকে দেয়া হবে না।

লাশ ছাড়াই তাহলে প্রসেশন হবে।

তা হবে। আজকের চাইতে অনেক বড়ো প্রসেশন হবে।

ক’জন মারা গেছে তুই শুনেছিস?

সারা সন্ধ্যে ধরে তুই এই একই প্রশ্ন করছিস কেন? আরো দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশো, হাজার লোক মারা যাবে। আজকের রক্ত এখন কালো হয়ে গিয়েছে। কালকে ধূলা হয়ে যাবে। আবার রক্ত দিতে হবে। প্রতি বছরই দিতে হবে। তারপর প্রতি মাসে। প্রতি দিনে। ওই যে গাছ। ওকে বড়ো করতে লেগেছে অনেক পানি। আর একটি জাতিকে বড়ো করতে লাগে অঢেল রক্ত।

এই যে সিগারেট।

শেষ।।

লেখক পরিচিতি:

ভাষা আন্দোলনের সময়ে শফিক রেহমান ছিলেন ঢাকা কলেজের ছাত্র (১৯৫২) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (১৯৫২-১৯৫৬)।

আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন