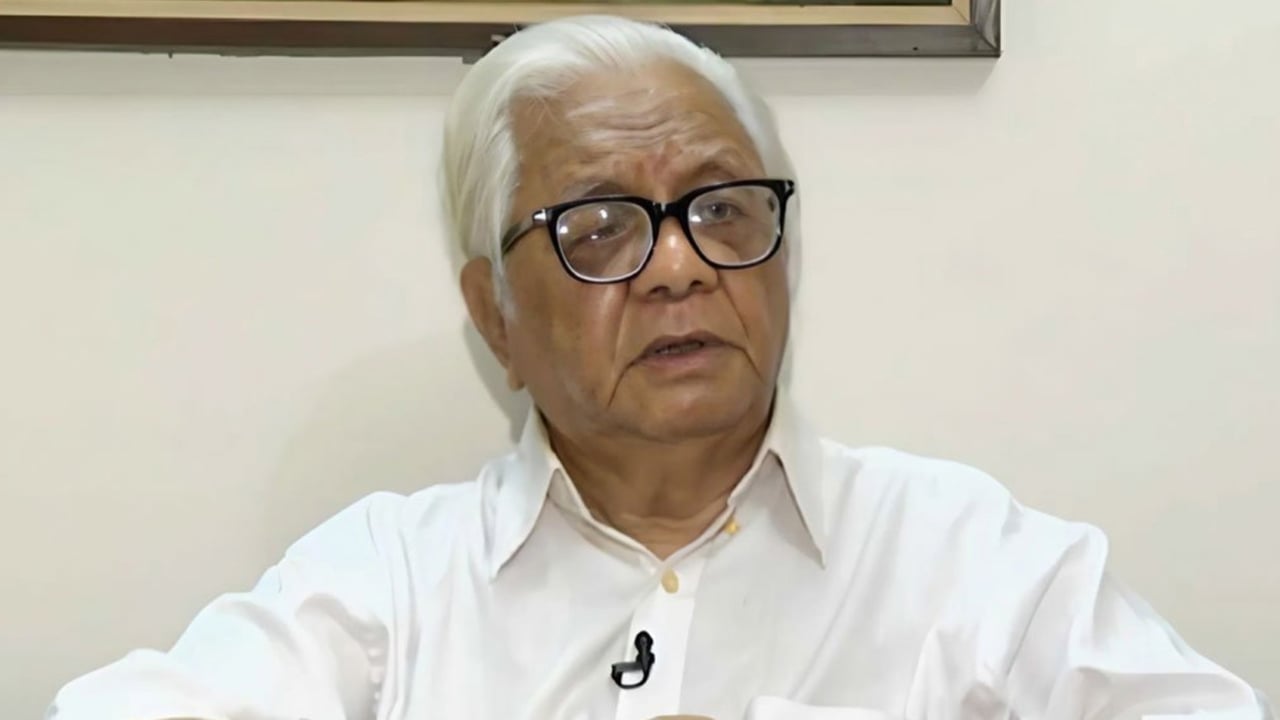

মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ, সমকালীন ইতিহাস গবেষক, সাহসী বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক বদরুদ্দীন উমর গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সকাল ১০টায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ছিল না। ৯৪ বছর বয়স হয়েছিল তাঁর। বাংলাদেশের গড় আয়ুর তুলনায় তিনি অনেক বেশিদিন বেঁচে ছিলেন। তবু মনে হয় তিনি যদি শতায়ু হতেন তাহলে দেশ ও সমাজকে অনেক বেশি কিছু দিতে পারতেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম। বলভরসা জোগায় এমন একটি মানুষ কি আগামী এক শতাব্দীতে এদেশে জন্ম নেবে?

এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে পারি না। দেশজুড়ে এখন সাহসী বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানগর্ভ মানুষের মহা আকাল চলছে। মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক, লেখক ও রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমরের জন্ম ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায়। তাঁর বাবা আবুল হাশিম ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। পাকিস্তান সৃষ্টির কালে তিনি ছিলেন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভা বহু শিক্ষিত তরুণকে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই তরুণদের আবেগ, উদ্দীপনা ও উৎসাহের ফলে মুসলিম লীগের সংগঠন বঙ্গদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে যায়। বাংলাদেশের জনগণ হয়ে ওঠেন পাকিস্তান আন্দোলনের অগ্রসেনানি।

বদরুদ্দীন উমরের রাজনীতি ও সমাজ নিয়ে চিন্তা, আগ্রহ বা দায়বোধ তৈরি হয় মূলত পারিবারিক সূত্রে। বদরুদ্দীন উমর তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, শুরুর দিকে তাঁর চিন্তা-ভাবনায় ইসলামি প্রভাব থাকলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর তাতে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। সে সময় কমিউনিটি আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা এবং জানাশোনা বাড়তে থাকে। ২০২১ সালে এক সাক্ষাৎকারে বদরুদ্দীন উমর বলেছিলেন, জীবনের শুরুর দিকে তাঁর মধ্যে এক ধরনের ইসলামি চিন্তার আচ্ছন্নতা ছিল।

যে কারণে ভারত থেকে ঢাকায় আসার পর তিনি তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে বেশ কিছুদিন সম্পৃক্ত ছিলেন। বদরুদ্দীন উমরের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষরা ছিলেন জ্ঞানী ও শরিফ শ্রেণির মানুষ। তাঁর বর্ধমানের বাড়িতে সব সময় যাওয়া-আসা করতেন নানা বিশ্বাস ও আদর্শের মানুষ। এদের মধ্যে অনেকে ছিলেন বামপন্থি। আবার অনেকে ছিলেন উদারনৈতিক গণতন্ত্রী। এমন পরিবেশে শৈশব ও কৈশোর কাটিয়ে বদরুদ্দীন উমর গড়ে উঠছিলেন এক ব্যতিক্রমী মননশীল মানুষ হিসেবে।

বদরুদ্দীন উমর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং সেখান থেকে পিপিই ডিগ্রি লাভ করেন। ইংল্যান্ডে পড়াশোনাকালে তিনি মার্ক্সবাদী চিন্তক ও সক্রিয়বাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। সেই থেকে তিনি হয়ে ওঠেন আজীবনের এক আপসহীন মার্ক্সবাদী। দেশে ফেরার পর প্রথমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় থেকেই তিনি মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণের ধারায় বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন।

তাঁর মার্ক্সবাদ চর্চায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান। তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর শামসুল হকের ওপর বদরুদ্দীন উমরকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। অমায়িক এই ভাইস চ্যান্সেলর বিব্রতবোধ করেন। শেষ পর্যন্ত বদরুদ্দীন উমর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার পদ থেকে ১৯৬৯ সালে ইস্তফা দিয়ে প্রফেসর শামসুল হককে বিব্রত অবস্থা থেকে মুক্তি দেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইস্তফা দেয়ার পর বদরুদ্দীন উমর বামপন্থি কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হন। প্রথমে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি এই পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র ‘গণশক্তি’র সম্পাদক হিসেবে ১৯৭১’র মার্চ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তবে এই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তিনি খুব বেশিদিন কাজ করতে পারেননি। সে সময় এদেশের চীনপন্থি কমিউনিস্ট পার্টিতে নানা ধরনের তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি ও বিরোধ সৃষ্টি হতে থাকে। এর ফলে চীনপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি নানা দল ও উপদলে বিভক্ত হতে শুরু করে এবং হীনবল হয়ে পড়ে।

কমিউনিস্টদের মধ্যে এ ধরনের ভাগাভাগিতে বদরুদ্দীন উমর কষ্ট পেলেও হাল ছেড়ে দেননি। তিনি বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ছিলেন। মৃত্যুর আগে বেশ ক’বছর তিনি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি লেখক শিবিরের সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন। লেখক শিবিরের মাসিক পত্রিকা ‘সংস্কৃতি’ সম্পাদনা করেছেন। মাসিক পত্রিকা হিসেবে সংস্কৃতি একটি উঁচুমানের চিন্তাসমৃদ্ধ পত্রিকা হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বদরুদ্দীন উমর অমর হবেন তাঁর রচিত অসংখ্য গ্রন্থরাজির জন্য। এসব গ্রন্থে সমাজ, ইতিহাস ও রাজনীতি উঠে এসেছে অত্যন্ত নিপুণভাবে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাধর্মী গ্রন্থের মধ্যে রয়েছেÑ ‘পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ (তিন খণ্ডে), ‘সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা’, ‘পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা ও সংস্কৃতি’, ‘বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তর’, ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ’ এবং ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক’। এসব গ্রন্থ ছাড়াও তিনি অগণিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এক জীবনে কী করে এতসব গ্রন্থ রচনা করা যায় তা ভেবে অবাক হতে হয়। মনীষী কার্লাইল বলেছিলেন, ‘Genious has infinite capacity to take pains.’ বদরুদ্দীন উমর অপরিসীম মেধা ও পরিশ্রম দিয়ে যা রচনা করে গেছেন, তার জন্য তাঁকে অবশ্যই বিরল প্রতিভা হিসেবে গণ্য করতে হবে।

বদরুদ্দীন উমর ছিলেন একজন সাহসী দেশপ্রেমিক। তিনি সব ধরনের আধিপত্যবাদ বিশেষ করে ভারতীয় আধিপত্যবাদের প্রবল বিরোধী ছিলেন। এদেশে অনেকে জানাশোনা না থাকার ফলে মনে করে বামপন্থি মানেই ভারতপন্থি। কিন্তু বদরুদ্দীন উমর ও তাঁর ঘরানার রাজনীতিবিদরা সবাই ভারতীয় আধিপত্যবাদবিরোধী। বদরুদ্দীন উমর তাঁর পুরো রাজনৈতিক জীবনে ভারতীয় আধিপত্যবাদের তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতা করে গেছেন।

বদরুদ্দীন উমর ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী একজন মানুষ। কোনো প্রলোভনের কাছে তিনি নতিস্বীকার করেননি। একের পর এক পুরস্কারের প্রস্তাব এলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কোনো পদ-পদবির মোহ তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তিনি ইতিহাসের নির্মোহ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে ১৯৪৭-র আজাদী ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উঠে এসেছে। তিনি ঘৃণাভরে আওয়ামী ইতিহাসের বয়ানকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, এর ৯০ ভাগই মিথ্যা।

তিনি শেখ হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সোচ্চার ও প্রতিবাদী ছিলেন। ২০২৪-র জুনে তিনি বলেছিলেন, আওয়ামী লীগকে পিটিয়ে ক্ষমতাছাড়া করতে হবে। শেখ মুজিবের মূর্তি ও ম্যুরাল ভাঙার মধ্যে তিনি জনতার স্বতঃস্ফূর্ত রুদ্ররোষ দেখতে পেয়েছিলেন। এভাবে বদরুদ্দীন উমর ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের এক সাহসী প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি জনতার নাড়িস্পন্দন বুঝতে পারতেন এবং সেভাবেই রাজনৈতিক বয়ান হাজির করতেন। ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থানরোধে প্রয়োজন নতুন এক সাহসী বয়ান। সে বয়ানের জন্য আমাদের বারবার বদরুদ্দীন উমরের কাছে ফিরে যেতে হবে। মৃত্যু বদরুদ্দীন উমরের প্রাণস্পন্দন থামিয়ে দিলেও তাঁর চিন্তা ও দর্শনের স্পন্দন থামাতে পারেনি।

আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন