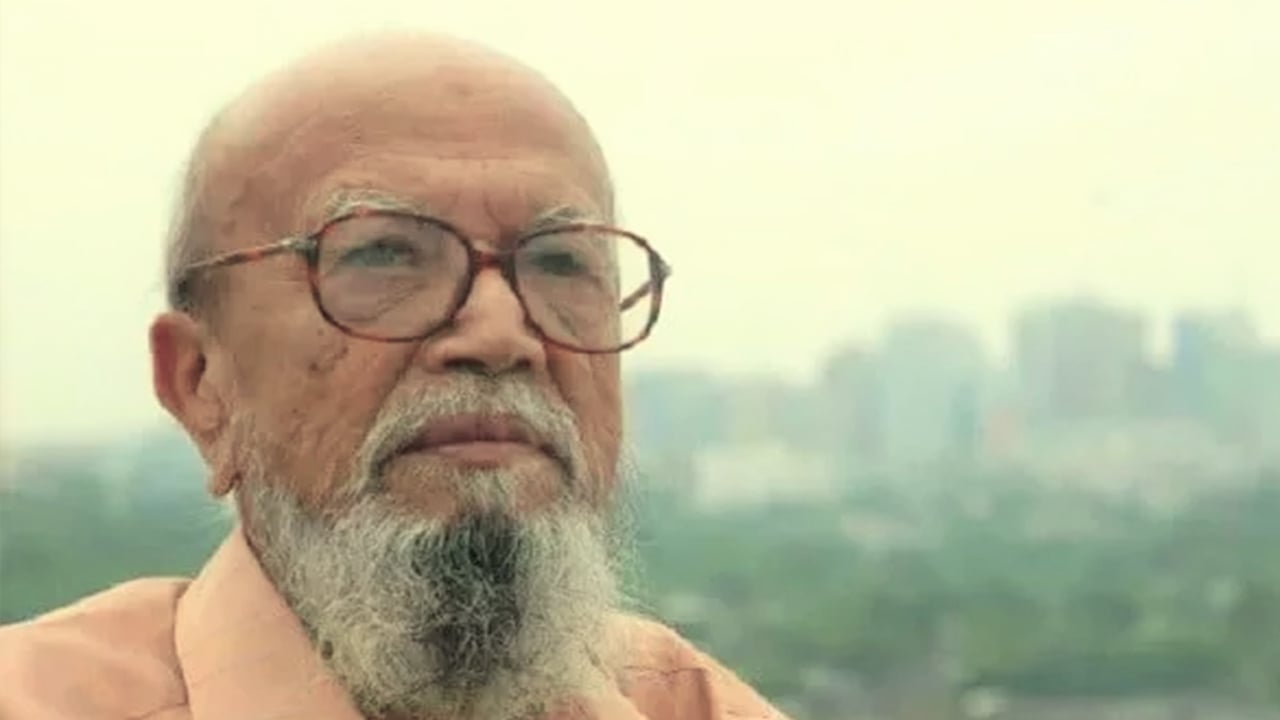

কবি আল মাহমুদ মানবিক বোধ, বিশ্বাস ও জাতীয় জাগরণের প্রতীক। তিনি একাধারে কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও সহজিয়ার দার্শনিক। সহজ বাংলায় বলা যেতে পারে—অল ইন ওয়ান। মূলত ‘বেস্ট ওয়ার্ড ইন বেস্ট অর্ডার’ অর্থাৎ মনোলোভা বস্তুবাদী সংজ্ঞার দর্শন থেকে কিঞ্চিৎ দূরে সরে নতুন সংজ্ঞায় দাঁড় করাতে চাইলেন কবিতা। এই সংজ্ঞায় সুনির্দিষ্ট কোনো ফরমুলা, ফরমেট বা ফরমেশনে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে যাননি; বরং স্বর, সুর, ভঙ্গি, তাল ও লয়ের মাধ্যমে কবিতায় যেন নতুন ধর্মই সংযোজন করেছেন তিনি। সেটির ব্যাপ্তি আরো বিস্তৃত, আরো গভীর বা সংবেদনাময়। এর বাইরেও কঠিন ভঙ্গি থেকে বের হয়ে সরস মাটির মতো সহজ ভাষায় বলতে পারা কবির নাম আল মাহমুদ।

বখতিয়ারের মতো আল মাহমুদ বাংলা জয় করতে এসেছেন—লোক-লোকান্তরের মায়াবী পর্দা দুলে ওঠার আগে ঘোড়ায় চড়ে, আরব্য রজনী পাঠে রাজহাঁসের রক্তে লিখলেন বাঙালির চিরআরাধ্য ‘সোনালী কাবিন’! এক চক্ষু হরিণ তবু বলল, না কোনো শূন্যতা মানি না পানকৌড়ির রক্তের দোহাই—নদীর ভেতরে নদী আছে, পাখির কাছে, ফুলের কাছে—বিচূর্ণ আয়না যেখানে প্রেম-প্রকৃতির দ্রোহ আর প্রার্থনা মূলত তার কবিতা। তিনি আগে দ্রোহকে প্রশ্রয় ও আশ্রয় দিয়েছেন। এরপরই প্রেমের জালে নিজেকে আটকিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু দ্রোহ কোথায় থেকে কীভাবে কানা মাহমুদের কলমে ধরা দিয়েছে? আমরা যদি আল মাহমুদের ‘আমাদের মিছিল’ কবিতাটির দিকে অন্তরচক্ষু রাখি, ‘আমাদের এ মিছিল নিকট অতীত থেকে অনন্তকালের দিকে।’

কবিতায় কবি একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক মিছিলের চিত্র তুলে ধরেছেন, যা অতীতে শুরু হয়ে অনন্তকালের দিকে ধাবিত হচ্ছে। মিছিলটি যুদ্ধের পথ ধরে এসেছে এবং সংঘাত ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

তবে ওই লাইনটি যখন কেউ লিখতে পারেন, সন্দেহাতীতভাবে তাকে শক্তিশালী কবি বলা যেতে পারে। আল মাহমুদ শুধু শক্তিশালী কবি ছিলেন? আদতে শক্তি, ভক্তি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর দার্শনিকতা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করলেও শক্তির সঙ্গে যখন যুক্ত হয় ভক্তি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর দার্শনিকতা, তখন সেই কবি ক্রিকেটের প্রতি বলে ওভার বাউন্ডারি হাঁকাবেন, তা-ই স্বাভাবিক সত্য। নয়তো সমকালে দাঁড়িয়ে যিনি মহাকালের হস্তরেখায় গণঅভ্যুত্থানকে উৎসাহিত করতেই লিখতে পারেন—‘আমাদের মিছিল।’ কী সাংঘাতিক উচ্চারণ ও ফিলোসফি। ভবিষ্যৎ ধরতে পারা সব মানুষের পক্ষে সম্ভব না হলেও কবি আল মাহমুদের পক্ষে ঠিকই সম্ভব হয়েছে। মানবিকতা যখন দরিয়াপাড়ে, বোধের উচ্চারণ যখন সীমিত, জুলাই জাগরণ তখন অনিবার্য হয়ে ছিল বাঙালির সৃজন সত্তায়। নয়তো একই কবিতার পরের লাইনে কেন উচ্চারণ করবেন—‘আমরা বদর থেকে ওহুদ হয়ে এখানে/ শত সংঘাতের মধ্যে এ কাফেলায় এসে দাঁড়িয়েছি।’ একটি জাতিগোষ্ঠী যখন মিছিল ও মিটিংয়ের আওয়াজ-ওয়াজে ব্যস্ত, তখন বুঝতে অসুবিধা হয়নি, মানুষ হিসেবে এদের উন্নতি ও অগ্রগতি সীমিত। নয়তো আল মাহমুদ মানুষের কাছেই প্রশ্ন রাখেন—‘কতদূর এগোলো মানুষ।’ আমরা দেখতে পাই, সভ্যতার উত্তরণ ঘটলেও মানবিকতার উত্তরণ এখনো সীমিত। ফলে লাইনটি ভেতরে ভেতরে পিনপতন নীরবতার মতো অপার রহস্য তৈরি করেই চলছে। সীমাহীন গন্তব্যের দিকে ছুটে চলা মানুষ আদতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা আজও অনির্ণীত। সুখ-দুঃখ কিংবা সাফল্যের সীমা থাকা অপরিহার্য। অথচ আমরা ক্ষুধার্ত। কোনোভাবেই ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করিনি। তাই তো বখতিয়ারের ঘোড়া আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। আর আমাদের বলতে হয়, ‘আমরা আজন্ম মিছিলেই আছি।/ এর আদি বা অন্ত নেই।/ পনেরশত বছর ধরে সভ্যতার উত্থান-পতনে আমাদের পদশব্দ একটুও থামেনি।’ লাইনগুলোয় আল মাহমুদ জীবন ও বাস্তবতার ভেতরে শব্দসংগ্রামকে সামনে দৃশ্যমান করেছেন। শুধু তা-ই নয়, বরং যেকোনো অন্যায়ে রাজপথ দখলের ইঙ্গিতও করেছেন।

কবির প্রার্থনা ছিল এই লোকালয় জয় করতে আবারও বখতিয়ার খিলজি তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসবেন। কিন্তু বাংলার শাশ্বত সন্তানেরা চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানে রাজপথ উত্তপ্ত করল। পোস্টার, ফেস্টুন আর ওয়ালে ওয়ালে আল মাহমুদও সত্যের মতো দাঁড়িয়ে নির্দেশনা দিলেন—‘দেখো দেখো জালিম পালায় খিড়কি দিয়ে।’ মানুষের মুক্তি, অধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নে কবি তার চৈতন্যকে সদাজাগ্রত রেখেই ময়দানে নেমে এসেছেন, বায়ান্ন আর একাত্তরের মতোই দেশ রক্ষায় নিজেকে সবার জিম্মায় ছেড়ে লঙ্ঘিত মানবাধিকার আর বিপন্ন স্বাধীনতার খোঁজে ছুটেছেন, সঙ্গে রেখেছেন কবিতার ঝুলি। তার একিন মানুষ স্বাধীন। পরাধীনতার শেকলে আটকানো অন্যায়-অপরাধ। বাংলাদেশেও জুলাই জাগরণে যখন মানবতা বিপন্ন হয়েছে, তখনই আল মাহমুদের পঙ্ক্তি জনজোয়ারের মাঝে হয়ে উঠেছে প্রাসঙ্গিক। তখন আমাদের সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, কীভাবে অত্যাচারী খিড়কি দিয়ে পালায়।

আল মাহমুদের কবিতায় চেতনা ও প্রতিবাদের ভাষা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি, শ্রেণিসংগ্রাম ও মানুষের অধিকার এবং স্বৈরাচার ও নিপীড়নের বিরোধিতাই বেশি প্রায়োরিটি পেয়েছে। স্বৈরাচারের যাতনায় সোনালী কাবিনের কবি নিজেও দগ্ধ হয়েছেন বহুবার। তাই তো নিজেকেই তুলনা করেছেন বারুদের সঙ্গে। বলতে চেয়েছেন, ‘কানা মামুদ, কানা মামুদ/ কোথায় পেলে ওড়ার বারুদ।’ তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছেন, বারুদের অস্তিত্ব কোথায় পেয়েছেন? যদিও মানুষের শরীর ও মনে বারুদের অবস্থান শাশ্বত সত্য, যা প্রেমে কাতর হয়, বিপদ ও বিদ্রোহে ক্ষিপ্ত হয়, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ চূড়ান্ত হলে প্রতিবাদে নেমে পড়ে। এরই পরম্পরায় আল মাহমুদ কবিতায় নিজেকে কেবল অনুবাদ করেছেন সহজিয়া শব্দে। ‘আমাদের মিছিল’ কবিতায় কবি যেন আরো কয়েক কদম এগিয়ে বলতে চেয়েছেন, ‘পৃথিবীর যত গোলাপ ফুল ফোটে,/ তার লাল বর্ণ আমাদের রক্ত।/ তার সুগন্ধ আমাদের নিঃশ্বাস বায়ু।’ গোলাপের সঙ্গে রক্তের দারুণ মিল দেখিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, ফুল দিতে পারি, রক্তও দিতে পারি। চব্বিশের গণজাগরণে বাঙালি জাতি দেখতে পেয়েছে, তরুণ সোসাইটি স্বাধীনতা কিংবা মুক্তির প্রশ্নে আপসহীন। তারা যে কেবল জীবন দেয়, তা নয়, জীবন গঠনের জন্যও কাজ করতে পারে।

বখতিয়ারের ঘোড়ায় শেষ পঙ্ক্তিতে এসে আল মাহমুদ চূড়ান্ত এক সমীকরণের পথে হেঁটেছেন। যদি আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো ফয়সালা না হয়, শান্তির শাশ্বত সুর ও শব্দ নাজিল না হয়, উর্বর ভূমিটাকে কেউ যদি মরুরাজ্য বানাতে চায়, নতুন ফসলের মতো হাজারবার জেগে উঠবেন লোক-লোকান্তরের কবি আল মাহমুদ; তরুণসমাজকে উৎসাহিত করে হয়তো বলবেন, আজ আবার হৃদয়ে কেবল যুদ্ধের দামামা/ মনে হয় রক্তেই ফয়সালা।/ বারুদই বিচারক। রক্ত ও বারুদ জীবনের অপরিহার্যতার জন্য কখনো কখনো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর এভাবেই বাঙালি জাতীয় জীবনে আল মাহমুদ বারবার প্রাসঙ্গিক হয়ে ধরা দেবেন। গাইবেন মুক্তির গান, লিখবেন নির্যাতিত মানুষের পক্ষের কবিতা।

আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন