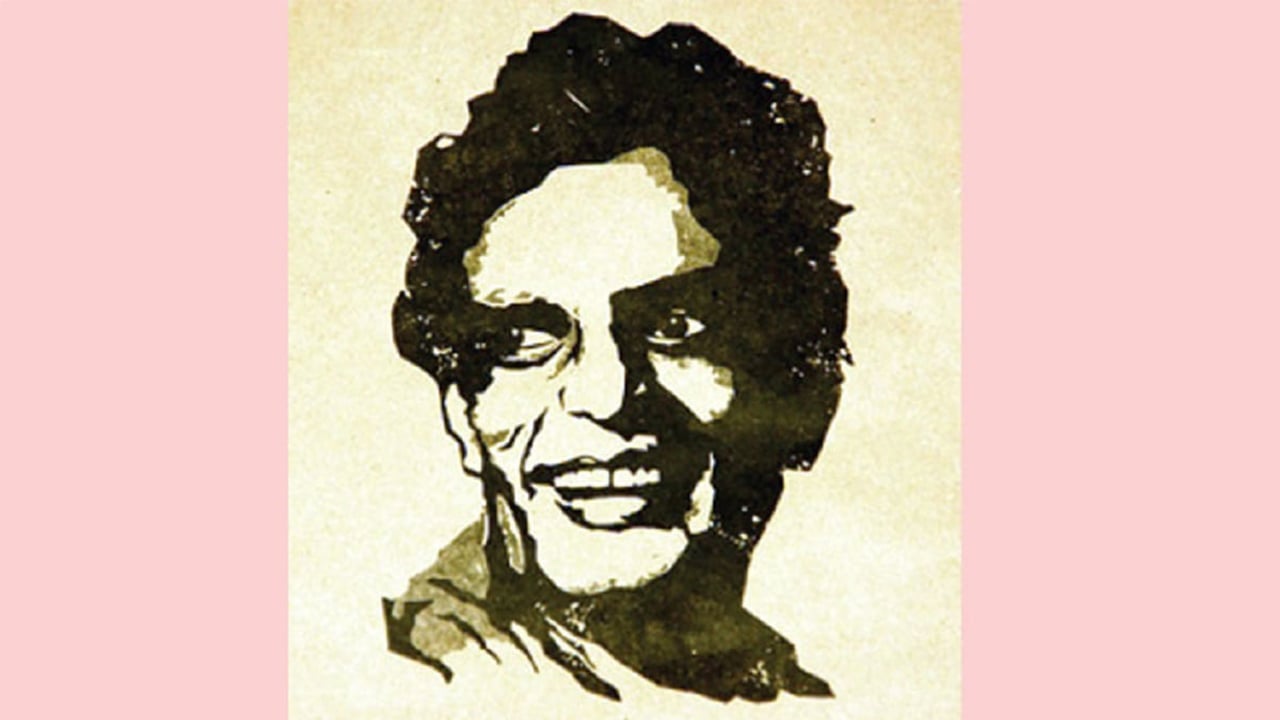

যে বয়সের ছেলেরা মায়ের আঁচল ধরে হাঁটে, যেখানে-সেখানে দৌড়ঝাঁপ করে কাটায়, সে বয়সে আহমদ ছফা সাহিত্য নিয়ে, দেশ নিয়ে ও সমাজ নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন। চট্টগ্রামের পিছিয়ে থাকা জনপদ গাছবাড়িয়া নামক একটি গ্রামে জন্ম নিয়ে অতি অল্প বয়সে তিনি নিজেকে অন্য দশজন থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির মতো কঠিন বিষয়গুলোকে লালন করতে আরম্ভ করেছিলেন। ওই বয়সে তার অস্বাভাবিক প্রখর মেধা ও প্রতিভার বিকাশ দেখতে পেয়ে হয়তো বাবা হেদায়েত আলি বলেছিলেন, আমার ছেলেটি আগের যুগে জন্মালে পয়গম্বর হতো; আর কবিতা লেখার বাতিক দেখে তার বড় ভাই আবদুস ছবি তাকে ‘আলাওল’ বলে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তরুশিশুর বাড়বাড়ন্ত দেখে যেভাবে বোঝা যায় তার ডালপালা ও ফুলফল কেমন হবে, আহমদ ছফাও তার শিশুবয়সে জানান দিয়েছিলেন বড় হয়ে তিনি মনুষ্যশ্রেণির কোন স্তরে গিয়ে উপনীত হবেন। যে বয়সে আমরা ভূতপেতনি, দৈত্যদানবের গল্প পড়েছি, সে বয়সে আহমদ ছফা পড়েছেন নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদসহ বিখ্যাত সব লেখকের বই; পড়েছেন রামায়ণ ও মহাভারত। যে বয়সে আমরা দূর থেকে মিছিল-মিটিংয়ের দিকে অবাক দৃষ্টিতে হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি, সে বয়সে পার্টির মিটিংয়ে একটা বক্তৃতা করার জন্য আহমদ ছফা ছুটে গিয়েছেন মাইলের পর মাইল এবং সে চলার পথে সঙ্গী হিসেবে থেকেছেন তার বাবা। যখন তার হাঁটতে অসুবিধা হতো, তখন বাবা তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পথ এগিয়ে দিতেন, আর পুত্রের কয়েক মিনিট বক্তৃতা শোনার জন্য তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেন। হ্যাঁ, ওই বয়সে আহমদ ছফা সুধাংশু বিমল দত্তের কাছে রাজনীতির দীক্ষা নিয়ে কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং কাজ করেছিলেন কৃষক সমিতির হয়ে। তিনি যখন কলেজজীবনে প্রবেশ করেন, তখন তিনি স্বপ্ন দেখতে থাকেন সামাজিক এবং কৃষিবিপ্লব ঘটিয়ে কীভাবে সমাজের পরিবর্তন ঘটানো যায়। লেখালেখি তিনি করতেন, কিন্তু সেটি তখনো তার কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়নি।

তার গ্রামে কলেজ ছিল, কিন্তু তিনি সেখানে না পড়ে অনেক দূরের কানুনগোপাড়া আশুতোষ কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কলেজের পাশে কয়েকজন বন্ধু মিলে লোকনাথ বলের মাটির ঘরটি থাকার জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন। দুরন্ত বয়স, ওই বয়সে হয়তো দুঃসাহসিক ধরনের কিছু একটা করার চিন্তা তাদের মাথায় কাজ করেছিল। তখন মাস্টারদা সূর্য সেন এবং তার সহকর্মীদের দৃষ্টান্তে তারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তখন তারা স্বপ্ন দেখেছিলেন বিপ্লব ঘটিয়ে কর্ণফুলী থেকে আরম্ভ করে পুরো দক্ষিণ চট্টগ্রাম স্বাধীন এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। যেই ভাবা সেই কাজ। স্বাধীন এলাকা প্রতিষ্ঠার সূচনাকর্ম হিসেবে তারা সবাই মিলে চট্টগ্রাম-দোহাজারি রেললাইন উপড়ে ফেলেছিলেন। তারা মনে করেছিলেন, রেললাইন তুলে দিলে পুরো দেশ থেকে দক্ষিণ চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং ওই এলাকায় তাদের আধিপত্য বিস্তারে সুবিধা হবে, কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ ছিল না। পরের দিন সেনাবাহিনী এসে পুরো কলেজ এলাকা ঘিরে ফেললে তারা যে যেদিকে পারেন পালিয়ে গিয়ে নিজেদের রক্ষা করেছিলেন। আহমদ ছফার বন্ধুরা পালিয়েছিলেন ভারতে, আর তিনি গেলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে। পার্বত্য এলাকার ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন পেশার সঙ্গে থেকে তিনি প্রায় দেড় বছর কাটিয়ে দিলেন। এক জায়গায় স্থিত হওয়ার মতো মানুষ আহমদ ছফা ছিলেন না, লক্ষ্য তার অন্যত্র। ওই সময় তিনি নাজির হাট কলেজ থেকে প্রাইভেটে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ঢাকায় এলেন লেখক হওয়ার বাসনা নিয়ে। ভর্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাঁধাধরা জীবনে তিনি কখনো অভ্যস্ত ছিলেন না, এখানেও নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে ক্লাস করাটা তার আর হয়ে ওঠেনি। ইতোমধ্যে তিনি রাজনীতি ও সাহিত্যের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন। রাগ-অভিমানও কম ছিল না। কার কোন কথাটি রাগের, কোন কথাটি ভালোবাসার—সেটি পরখ করে চলার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না, নইলে ড. আহমদ শরীফের এক ধমকে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে যেতে হবে কেন! মানুষ যা করে তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই করে; কিন্তু তার ব্যক্তিজীবন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা নিয়ে তিনি কখনো ভাবেননি। একটা বোহেমিয়ান ধ্যানধারণা তাকে ছোটকাল থেকে পেয়ে বসেছিল, সেখান থেকে তিনি নিজেকে বিচ্যুত করতে পারেননি।

ওই সময় তিনি ঢাকা ছেড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন, সেটা এক লম্বা ইতিহাস, এখানে তা বলার সুযোগ নেই । ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যখন গেলেন, সেখানেও তাকে বিপ্লবের চিন্তায় পেয়ে বসে, যদিও প্রাইভেটে বিএ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং পাসও করেছিলেন। ওখানে কৃষক-শ্রমিক ফ্রন্ট, মহিলা ফ্রন্ট, রেলওয়ে ওমেন্স লীগ, কৃষক সমিতি, ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ মহিলা সমিতি—এসব সংগঠনের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েন। তখন তারা কাজ করতেন মস্কোপন্থি হয়ে। পরে তারা মস্কো ও পিকিংপন্থি হয়ে দুভাগে ভাগ হয়ে যান। আহমদ ছফার সঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত ও সত্যেন সেনের সম্পৃক্ততা ছিল—সংগত কারণে তিনি পিকিংপন্থিদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাদের পক্ষে সমর্থন খুব বেশি ছিল না। ফলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চীনপন্থিদের সঙ্গে কাজ করতে গেলে অন্যরা তার প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন। আহমদ ছফার একটা বড় গুণ ছিল, তিনি যেখানে যে কাজে যুক্ত হতেন, সেটিকে তিনি প্রাণ থেকে গ্রহণ করতেন, যদিও কোথাও দীর্ঘদিন লেগে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। চীনপন্থি রাজনীতিকেও তিনি প্রাণ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ওই সময় তিনি তিনি মাও সেতুঙের ‘উদ্ধৃতি’ বইটি বাংলায় অনুবাদ করেন, যেটি ১৯৬৭ সালে প্রকাশ ভবন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তার আগে তিনি ১৯৬৫ সালে সিরাজুল আলম খানের সান্নিধ্যে থেকে নিউক্লিয়াস সংগঠনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। তিনি তখন ছাত্র ইউনিয়ন করতেন। শামসুদ্দিন পেয়ারার অনুলিখন গ্রন্থ ‘আমি সিরাজুল আলম খান’ বইয়েও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আহমদ ছফা দেশ স্বাধীন করার স্বপ্নটি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকে লালন করেছিলেন, যা প্রতিভাত হয় তার নিউক্লিয়াসে জড়িয়ে পড়া, শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণের সময় ‘প্রতিরোধ’ নামক পত্রিকা প্রকাশ করে বিতরণ, ২৩ মার্চ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ‘বন্দুক কাঁধে নিয়ে যুদ্ধ করার ঘোষণা’ দিয়ে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের রোষানলে পড়া, মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হলে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ক্যাম্পে ধরনা দেওয়া (যদিও সেটি হয়ে ওঠেনি) প্রভৃতি ক্ষেত্রে। এছাড়া কলকাতায় পৌঁছে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তিনি গঠন করেছিলেন ‘বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শিবির’ এবং লেখেন মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রথম গ্রন্থ ‘জাগ্রত বাংলাদেশ’, যেটি ‘মুক্তধারা’য় প্রকাশ করে চিত্তরঞ্জন সাহা তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সূচনা শুরু করেছিলেন। গুণগত সাহিত্য ও রাজনীতি বিকাশের লক্ষ্যে তার প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ লেখক শিবিরের কথা আমরা কে না জানি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আহমদ ছফা আরো ভয়ানকভাবে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। সেই ’৭২ থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি যত রকম অগ্নিঝরা বক্তৃতা করেছেন, লেখা লিখেছেন বাংলাদেশের—সে রকম আর কোনো লেখকের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। তার বক্তৃতায় ও লেখায় এসব করতে গিয়ে তাকে একরকম প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হয়েছে। এখন যে শেখ মুজিবুর রহমান, আওয়ামী লীগ, ভারত ও আরো নানা প্রসঙ্গ নিয়ে নানা কথা হচ্ছে, আহমদ ছফা ওসব অনেক আগে থেকে বলেছেন, তবে তার বলার ধরন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তার মধ্যে কখনো একপেশে মনোভাব কাজ করেনি; যার যতটুকু প্রাপ্য তাকে ততটুকু ছেড়ে দিয়ে তিনি কথা বলতেন। এখানে আহমদ ছফা হয়ে ওঠেন অন্যদের চেয়ে একেবারে স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রম, যেটি তাকে একজন মনস্বী লেখকের জায়গায় নিয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে সিরাজ শিকদার আওয়ামী লীগের একরকম আতঙ্ক হয়ে উঠেছিলেন। ওই সময় তার ছোট বোন শামীম শিকদারের সঙ্গে আহমদ ছফার বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়। এ সম্পর্কটা আহমদ ছফার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারের লোকজন মনে করত শামীম শিকদারের সঙ্গে যেহেতু তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে, তাই সিরাজ শিকদারের সঙ্গে থাকাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটাকে উপলক্ষ করে সরকারের লোকজন তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। আহমদ ছফার বয়ান—‘সিরাজ শিকদারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না। সে কোথায় থাকে, কী দিয়ে ভাত খায়, আমি কিছুই জানতাম না। শুধু পত্রিকায় তার ছোট একটি ছবি কখনো কখনো দেখতে পেতাম।’ তারপরও তাকে সরকারের রোষানলে পড়তে হয়েছিল। মালিবাগের ডিবি অফিসে গিয়ে তাকে সপ্তাহে কম করে হলেও একবার হাজিরা দিয়ে আসতে হতো। আহমদ ছফা পরে বলেছেন, মানুষটির সঙ্গে তার দেখা হয় না, কথা হয় না, তারপরও তিনি তার কাছের মানুষ হিসেবে প্রচার পেয়ে গিয়েছিলেন। এসব কথা শুনতে শুনতে একপর্যায়ে তিনি সিরাজ শিকদারের প্রতি অন্তরের টান অনুভব করতে থাকলেন। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, নিশ্চয় মানুষটির সঙ্গে তার কোথাও না কোথাও মিল রয়েছে, নইলে সরকারের লোকজন তাকে এত হেনস্তা করবে কেন? মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল থাকারও একটা মূল্য থাকে, হয়তো সেই মূল্যটা তিনি ভেতর থেকে উপলব্ধি করেছিলেন।

সিরাজ শিকদার যখন খুন হলেন তখন আহমদ ছফা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। তখন তিনি ওতপ্রোতভাবে কোনো রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। তখন তিনি ভেবেছিলেন, কারো সঙ্গে নেই পাছে নেই তারপরও যখন তাকে ঝুঁকি নিয়ে পথ চলতে হয়, তখন তো কিছু একটা করা দরকার, অথবা কোথাও না কোথাও তাকে থাকতে হবে। ওই সময় তিনি জাসদের সঙ্গে যুক্ত হন। তার বয়ান থেকে জানা যায়, তিনি জাসদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু ওই দলের কোনো হোমরাচোমরা কিছু তিনি ছিলেন না। কোনোদিন তিনি মিটিং-মিছিলেও যাননি। তিনি শুধু প্রতিবাদ করে কথা বলতেন। নাসির আলী মামুন সাক্ষাৎকারে তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, সিরাজুল আলম খান এবং আরো অনেকে স্বীকার করেন জাসদ করাটা তাদের ভুল ছিল। আপনিও কি ভুল মনে করেন? আহমদ ছফার জবাব, আমি ভুল করিনি। আমি জাসদে যুক্ত না হলে শেখ মুজিবের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারতাম না। নাসির আলী মামুনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আহমদ ছফা আরেক জায়গায় বলেছেন, ‘কমিউনিজমে আমি কখনো বিশ্বাস করতাম না। কারণ কমিউনিজম হচ্ছে—ভাত খাও, ঘুরো-ফিরো, কিন্তু কথা বলতে পারবা না। এগুলো আমি বিশ্বাস করতে চাই না। আমি চাই গরিব কৃষকেরা, গরিব শ্রমিকেরা ভাত খাবে, আর আনন্দে গান গাইবে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লিখেছি। গলাবাজি করেছি। এসব সাহসী কথাবার্তা বামদের সঙ্গে থেকে করা সহজ। তারা অ্যালাউ করে গরিবদের পক্ষে কথা বলার জন্য।’ সাক্ষাৎকারে তিনি পরিষ্কার করেছেন—সমাজতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কোনোটাকেই তিনি বিশ্বাস করেননি। সাজ্জাদ শরীফকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও একই কথার প্রতিধ্বনি রয়েছে। তিনি কেন ওসব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন—নাসির আলী মামুনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেটি আরো স্পষ্ট করেছেন, ‘আমি কতগুলো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চাইছি। কারণ যেটা কমিউনিজম, সেটা অনেক কিছু হজম করে। তারা অনেক কথা বলে না। আমি কোনো ইস্যুতে রাখঢাক করিনি। কোনো ইজম আমার কাছে গ্রাহ্য নয়। প্রতিবাদ হচ্ছে আমার প্রবণতা।’

দলের ভেতরে-বাইরে আহমদ ছফা যেখানে থাকুন তার প্রতিবাদী কণ্ঠ কখনো থেমে যায়নি। যখন যেখানে যেটি বলা উচিত মনে করেছেন, সেখানেই তিনি সেটি বলে গেছেন। জাসদ থেকে বেরিয়ে আসার পরও প্রতিবাদী লেখার পাশাপাশি একজন রাজনৈতিক কর্মীর মতো করে তিনি অনেক লেখা লিখেছেন দেশ ও জাতির স্বার্থে। ১৯৯৩ সালে ‘সাপ্তাহিক পূর্ণিমা’র এক বিশেষ সংখ্যায় ‘একদিন আমি এ দেশের প্রধানমন্ত্রী হব’ লেখায় তিনি লিখেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী, কোনো ধরনের শাসক হওয়ার স্বপ্ন যদি মাথায় আসে ধরে নিতে হবে আমার অধঃপতন হয়েছে। কিন্তু এটাও সত্য যে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে অনেক আজেবাজে কাজ করতে হয়েছে, পছন্দ হয়নি বলে এড়িয়ে যেতে পারিনি। তাই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মতো দুর্ভাগ্য যদি হয়, আমি দায়িত্বটি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করব। যে সমস্ত মানুষ প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তাদের চাইতে কোনো অংশে আমার কম যোগ্যতা আছে—আমাকে কেটে ফেললেও আমি বিশ্বাস করব না। আমার একটাই অযোগ্যতা, আমি অন্য প্রধানমন্ত্রীদের মতো গবেট, প্রতারক, শঠ এবং ক্ষমতালোভী নই।’ ওই লেখায় তিনি ৩১টি কর্মসূচি তুলে ধরেছিলেন, যেগুলো তিনি প্রধানমন্ত্রী হলে বাস্তবায়ন করবেন। আমাদের মনে হয় না কোনো রাজনীতিবিদের চোখে এ লেখাটি পড়েছে।

আরেকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লেখাটি শেষ করতে চাই। ১৯৯৬ সালে আহমদ ছফা প্রচলিত রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ‘জনসমাজ’ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনে তৎপর হয়েছিলেন। এ রাজনৈতিক দলের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে তিনি একটি বুকলেট প্রণয়ন করেছিলেন। বুকলেটটির শিরোনাম ছিল “সুবিধাবাদ ও হীনম্মন্যতার রাজনীতির বিরুদ্ধে ‘জনসমাজ’ গড়ার আহ্বান”। এতে তিনি ১৭টি প্রাথমিক খসড়া কর্মসূচি তুলে ধরেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ধানমন্ডি এলাকা থেকে নির্বাচন করবেন, কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তার পক্ষে সেটি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তিনি যে ১৭টি কর্মসূচি তুলে ধরেছিলেন, ওগুলো এখানে উল্লেখ করতে পারলে লেখাটি সম্পূর্ণতা পেত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু লেখাটি আর দীর্ঘায়িত করার সুযোগ না থাকায় এখানেই শেষ করতে হলো।

নূরুল আনোয়ার

লেখক, গবেষক

আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন