গণপরিসরে রাজনৈতিক বাঁকবদল, আন্দোলন বা উত্থানের কাল আসার আগেই সময়কে ধারণের মতো কবিতার ভাষা সৃজন করেন সমকালীন কবিসমাজ। জাতির ক্রান্তিকালের আখ্যান ও চরিত্র কবিতার প্রবাহে কল্লোলিত হয় কবির দূরদৃষ্টি সৃজন-মননের গুণে। জাতীয় জীবনে উজ্জীবন ও বাঁকফেরার সঙ্গে সঙ্গে কবিতারও ভেতর-বাহির বদলে যায়। বাংলা অঞ্চলে সমাজবদলের হাত ধরেই কাব্য-বিবর্তন ঘটে। পূর্ববাংলার স্বাধিকার আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের যে পরিসর তৈরি হয়, আসন্ন গণবিপ্লবের আবহাওয়ার যে পূর্বাভাস পাওয়া যায়—সেটার ভাব, ভাষা ও অর্থ ধারণ ও প্রকাশে কবিদের ভূমিকা অনন্য। জুলাই বিপ্লবেও সাহসী কিছু কবিকে দ্রষ্টার মতো দেখা গেছে, যারা দেড় দশক ধরে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন।

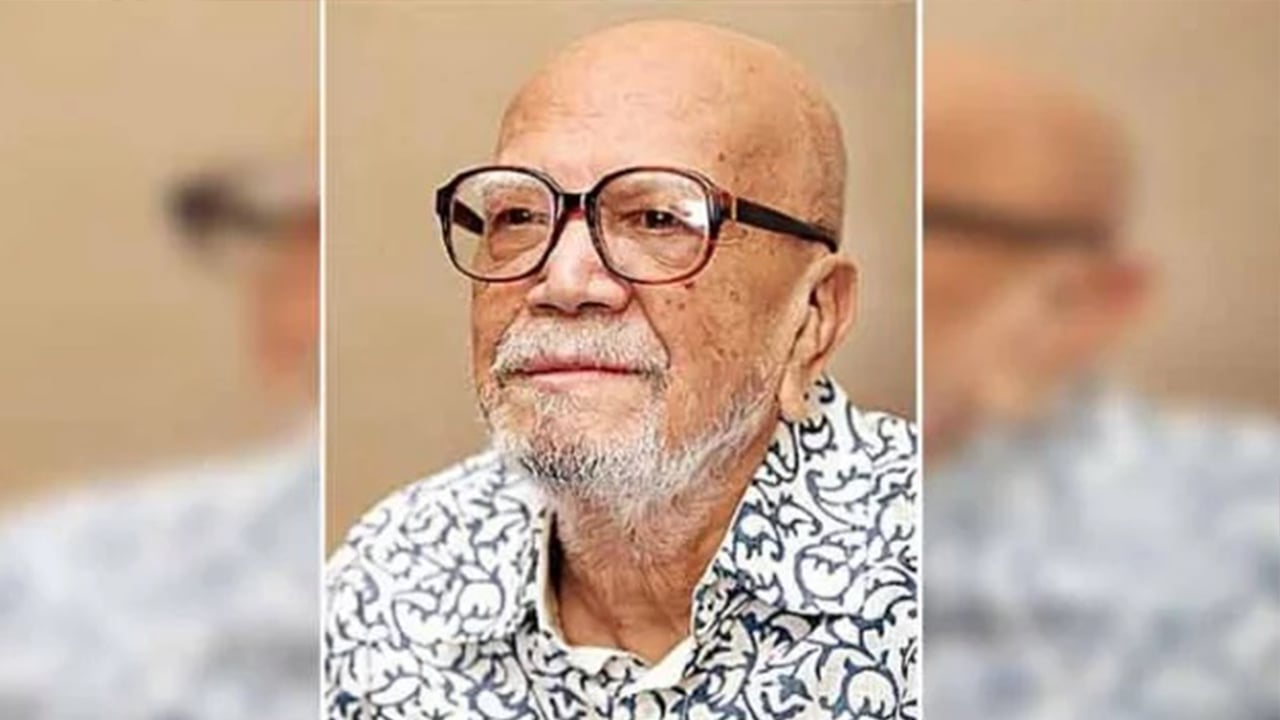

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অপরিহার্য কবি আল মাহমুদের (১৯৩৬-২০১৯) কবিতার ধারা একই সমান্তরালে বহমান। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, গণ-অভুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ—সবই তার কবিতার স্রোতে স্বতন্ত্র অর্থব্যঞ্জনায় বাঙ্ময় রূপে হাজির। এই মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস সেখানেই থেমে থাকেনি; ক্রমাগত অর্থের ব্যাপ্তি ঘটিয়ে বর্তমানে এসে পৌঁছে গেছে। সাম্প্রতিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আগের সেই গণজাগরণের ঢেউ নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত এবং আল মাহমুদের কবিতার প্রভাব গণচৈতন্যে ঝংকৃত। ষাটের দশকে রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিঘাতে সামাজিক উজ্জীবন ও রাজনৈতিক চেতনার জাগৃতি ঘটে এবং তার কবিতার ঢেউ আছড়ে পড়ে। কবিদের মধ্যে জাগরণ ও প্রতিবাদের উচ্চারণ লক্ষণীয়। তার ‘নিদ্রিতা মায়ের নাম’ কবিতায় সেই মনোভঙ্গি রূপান্তরিত—

তাড়িত দুঃখের মতো চতুর্দিকে স্মৃতির মিছিল

রক্তাক্ত বন্ধুদের মুখ, উত্তেজিত হাতের টঙ্কারে

তীরের ফলার মতো

নিক্ষিপ্ত ভাষার চিৎকার:

বাঙলা, বাঙলা—

কে নিদ্রামগ্ন আমার মায়ের নাম উচ্চারণ করো?

জানালায় মুখ রেখে চকিতে দেখলাম

উদয়ের প্রান্তদেশে ভেসে ওঠে কালের কহ্লার

আর সমস্ত রাজপথে ফেব্রুয়ারির নিঃশঙ্ক পাখির আওয়াজ

রক্তাভ ফুলের মতো আমার সংগীতজ্ঞ ভাইদের মুখাবয়ব

বাঙলা… বাঙলা…

আমার নিদ্রিতা মায়ের নাম ইতস্তত উচ্চারিত হলো।

[‘নিদ্রিতা মায়ের নাম’, কালের কলস]

বায়ান্নোত্তর জনমানস ও কবিতার রক্তাক্ত জাগরণ ছেষট্টিতে এসে আরো অগ্রসর ও বিস্তৃত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে উত্তাল ও জাগ্রত জনতার স্রোত রাজপথে শঙ্কাহীন। মা ও মাতৃভূমি অভিন্ন যোগসূত্রে ‘দেশজননী’ হয়ে ওঠে জনতার মিছিলে ও কবির কবিতায়। কবি তীব্র আশা ও সম্ভাবনায় প্রত্যক্ষ করেন ‘কালের কহ্লার’। সেজন্যে ‘বাঙলা’ মায়ের হারানো সম্পদ ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে কবি অঙ্গীকারবদ্ধ। ‘নোলক’ তাই বাঙলা মায়ের যুগসঞ্চিত প্রাণ-ঐশ্বর্যের প্রতীক হয়ে ওঠে—

আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে

হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে।

...

বলে পাহাড় দেখায় তাহার আহার ভরা বুক

হাজার হরিণ পাতার ফাঁকে বাঁকিয়ে রাখে মুখ।

এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন, ফের বাড়ালাম পা

আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরকে যাবো না।

[‘নোলক’, পাখির কাছে ফুলের কাছে]

রাজপথে জনগণ অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘরে না ফেরার অঙ্গীকারে উদ্দীপ্ত। এমনিভাবে কবিও গণমুখী জীবনবোধে সন্দীপিত হয়ে বাঙলার হারানো ‘গয়না’ বা সম্পদ স্বাধিকার ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে না। জনগণ ও কবির কণ্ঠস্বর একই সুরে মিলিত হয়েছে স্বাদেশিকবোধে ও রাজনৈতিক প্রত্যয়ে। এই সময়ে শুধু আল মাহমুদ নয়, আরো অনেক নবীন ও প্রবীণ কবি একই চেতনায় সৃজনশীল। নবীনদের মধ্যে নির্মলেন্দু গুণের ‘না প্রেমিকা না বিপ্লবী’ কাব্যের ‘হুলিয়া’, আবুল হাসানের (১৯৪৭-৭৫) ‘রাজা যায় রাজা আসে’ (১৯৭২), ফরহাদ মযহারের (জ. ১৯৪৭) ‘খোকন এবং তার প্রতিপুরুষ’ (১৯৭২), হুমায়ুন কবিরের (১৯৪৮-১৯৭২) ‘কুসুমিত ইস্পাত’ (১৯৭২); শামসুর রাহমানের ‘নিজ বাসভূমে’ (১৯৭০) এবং সৈয়দ আলী আহসানের ‘আমার পূর্ব-বাংলা’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কালপর্বে আল মাহমুদ সম্ভাব্য জাগরণের আহ্বান জানান নিজস্ব কাব্যভাষায়—

গভীর পুরো কুয়াশা যাক্ হাওয়ার তোড়ে ভেসে

আগুন, পানি, খাদ্য হাতে ক্ষুধার্তরা এসে—

নীরব নীল শীতের মাসে লাগিয়ে দিক আগুন

করুণ মুখ তরুণ যত আগুন দেখে জাগুন।

[‘মন্ত্র’, কালের কলস]

সামাজিক ও রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে জনমানসের উজ্জীবন কবিতার ঋতুতে শীতকে বিদায় জানিয়ে বসন্তের আগমনকে সম্ভাবিত করে তোলে। কবি তাই প্রকৃতির মতো স্বদেশের গুণগত পরিবর্তনে প্রত্যয়দীপ্ত; জাগরণের আহ্বানে আন্তরিক। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান জাতীয় রাজনীতিতে বিপুল সম্ভাবনার সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের শাসনের সঙ্গে সম্মুখ সংঘাতে আন্দোলনরত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাফল্য একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে থাকে। অন্যদিকে দেশব্যাপী গণজোয়ারের তরঙ্গ এসে পড়ে কবিতায়। এ সময়ের কাব্যে উদ্দীপ্ত জনসাধারণের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম উত্তাপ ছড়ায়। আল মাহমুদের কবিতায় সরাসরি গণঅভ্যুত্থানের ঢেউ আন্দোলিত। এই মুক্তি সংগ্রামে শহীদের ভূমিকা ও অবদানকে স্মরণ করে সামনের প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রেরণা তার ‘ঊনসত্তরের ছড়া-১’ ও ‘ঊনসত্তরের ছড়া-২’-এ প্রকাশিত।

ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক!

শুয়োরমুখো ট্রাক আসবে

দুয়োর বেঁধে রাখ।

কেন বাঁধবো দোর জানালা

তুলবো কেন খিল?

আসাদ গেছে মিছিল নিয়ে

ফিরবে সে মিছিল।

ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক!

ট্রাকের মুখে আগুন দিতে

মতিয়ুরকে ডাক।

কোথায় পাবো মতিয়ুরকে

ঘুমিয়ে আছে সে

তোরাই তবে সোনামাণিক

আগুন জ্বেলে দে।

[‘ঊনসত্তরের ছড়া-১’, পাখির কাছে ফুলের কাছে]

কারফিউ রে কারফিউ,

আগল খোলে কে?

সোনার বরণ ছেলেরা দেখ্

মিছিল তুলেছে।

লাল মোরগের পাখার ঝাপট

লাগলো খোঁয়াড়ে

উটকোমুখো সান্ত্রী বেটা

হাঁটছে দুয়ারে।

খড়খড়িটা ফাঁক করে কে

মিড়াল-ডাকে ‘মিউ’

খোকন সোনার ভেংচি খেয়ে

পালালো কারফিউ।

[‘ঊনসত্তরের ছড়া-২’, পাখির কাছে ফুলের কাছে]

১১ দফার ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানে অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয় আর সে আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছয় ঊনসত্তরের জানুয়ারি মাসে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে গণআন্দোলন থেকেই এ দেশে প্রথম ধ্বনি উঠেছিল: ‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর।’ এই আন্দোলনের চরম পর্যায়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনারও চরম অভিব্যক্তি ঘটে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান এবং ‘তোমার দেশ, আমার দেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ’ ধ্বনির মাধ্যমে। এই গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ’৬৮ সালের ডিসেম্বরের ৬ থেকে ’৬৯ সালের ফেব্রুয়ারির ২৩ তারিখের মধ্যে সংগঠিত হয়। ’৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বর পল্টনে মওলানা ভাসানীর জনসভায় বীর জনতার শপথ উচ্চারিত হয়।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মতোই একই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে। শহীদ ও গাজীদের মিছিল দীর্ঘ হতে থাকে। ২০ জানুয়ারি ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। এই ঘটনা পুরো আন্দোলন পরিস্থিতিকে প্রবলভাবে বেগবান করে। শামসুর রাহমান লেখেন ‘আসাদের শার্ট’ কবিতা। ২৪ জানুয়ারি ঢাকায় একটি বিশাল মিছিল হয়। সচিবালয়ের সামনে মিছিলে গুলিবর্ষণ করে সেনাবাহিনী। শহীদ হন রুস্তম আলী ও স্কুলের ছাত্র মতিউর। গণজোয়ার থামানোর জন্য ১৮ ফেব্রুয়ারি সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। কোনো ঘোষণা ছাড়াই সারা ঢাকার বস্তি, শিল্পাঞ্চলসহ সব এলাকা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ বেরিয়ে এসে সান্ধ্য আইন অস্বীকার করেন। এই অবস্থার পর সরকারের আর টিকে থাকার অবস্থা ছিল না। এর মধ্যে জেলের মধ্যে নিহত হন আগরতলা মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামসুজ্জোহা শহীদ হন মতিহার চত্বরে। আন্দোলন এরপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে গণঅভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খান পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে পদত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ থেকে ইয়াহিয়া খান আবার সামরিক আইন জারি করেন সারাদেশে। দুবছর পর এই দিনেই ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে শুরু করেন গণহত্যা এবং নির্যাতনের নয়া অধ্যায়, যা বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

ঊনসত্তরের গণজাগরণের স্ফুলিঙ্গ, আবেগ ও উত্তেজনা আল মাহমুদের ছড়া আঙ্গিকের কবিতা দুটিতে বাঙ্ময়। আল মাহমুদ ‘শুয়োরমুখো ট্রাকে’র প্রতীক রূপে উপস্থাপন করেন দুঃশাসনকে; এবং শহীদ আসাদুজ্জামান ও শহীদ মতিউর রহমানের মহান আত্মত্যাগের ফলে উজ্জীবিত জনগণকে আগামী দিনের মুক্তি সংগ্রামে সাড়া দেওয়ার আহ্বান জানান। আবার এই আন্দোলনরত জনতার প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে কবি ‘লাল মোরগের পাখার ঝাপট’ এবং সামরিক শাসনে শৃঙ্খলিত দেশকে ‘খোঁয়াড়’ রূপে চিহ্নিত করেন। অর্থাৎ প্রতীকী চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবি জুলুম ও প্রতিরোধ-সংগ্রামের ছবি আঁকেন।

ইতিহাসের সেই প্রতিরোধ অধ্যায়ে আল মাহমুদের গণঅভ্যুত্থানের কবিতা জুলাই গণপরিসরে নতুন পাঠের সুযোগ তৈরি হয়েছে। নতুন অর্থ ও ব্যঞ্জনায়, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে, শহীদের রক্ত ও মিছিলে, আবেগ ও উদ্দীপনায় তার কবিতার পুনর্পাঠ জুলাই স্মরণে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এভাবেই কবি আল মাহমুদের কবিতা চব্বিশের জুলাই থেকে কালোত্তীর্ণ জুলাইয়ে প্রতিধ্বনিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আমার দেশের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন