মাহমুদুল হাসান সুনান

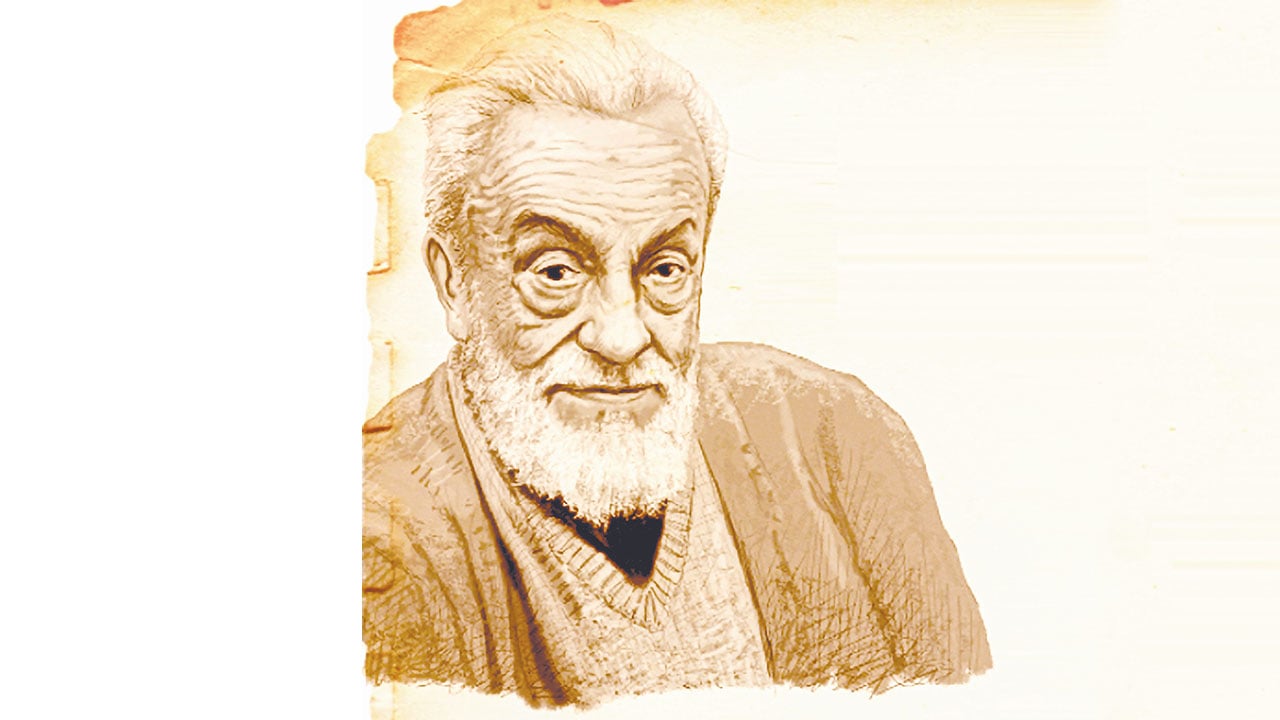

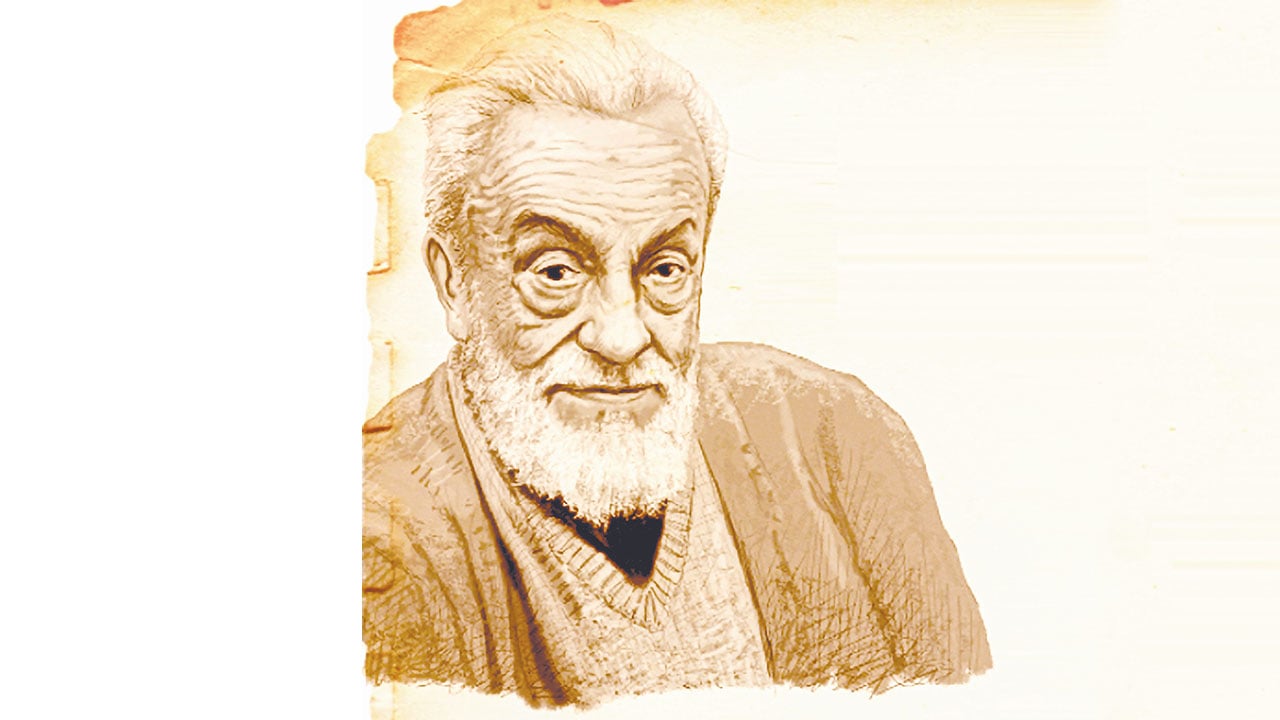

দুনিয়ার সমস্ত রিফর্মের জন্য প্রয়োজন বিদ্যমান অবস্থা থেকে বেরিয়ে সমাজের কাছে নতুন পর্যালোচনা উপস্থাপন করা। ধর্ম সবসময় বিদ্যমান। তবে নতুন করে পর্যালোচনা মূলত বিদ্যমান পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে কী কী রিফর্মেশনের লক্ষ্যে কী কী প্রয়োজন, তারই একটি উদাহরণ। ধার্মিক বা নাস্তিক প্রত্যেক মানুষের মনস্তত্ত্বের পর্যালোচনাও উসুলে ফিকহের একটি অংশ, যা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আধুনিক তুর্কি সংস্কৃতির রিফর্মার কবি ও দার্শনিক নাজিপ ফজল কিসাকুরেক।

তুরস্কের কিছুসংখ্যক মানুষ পশ্চিমের বাকলানো সেক্যুলারিজমে বিশ্বাসী ছিলেন, এমনকি একই পশ্চিমের সেক্যুলারিজম শব্দের নিজস্ব ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন তুরস্কের বিশাল মুসলিম কমিউনিটি। নাজিপ ফজল বলেন, যারা সেক্যুলারিজমে বিশ্বাসী তারাও পশ্চিমমুখী, একই সঙ্গে যারা সেক্যুলারিজমে অবিশ্বাসী (পশ্চিমের বাকলানো ব্যাখ্যার কারণে অবিশ্বাসী) তারাও একাধারে পশ্চিমমুখী। কেননা, পশ্চিমের নিজস্ব ব্যাখ্যায় কেউ ঈমান আনতে পারে না। আমরা এর নতুন পর্যালোচনা করতে চাই, যা আমাদের সমাজে বিদ্যমান, তার মধ্য থেকেই আমরা পুনরুত্থান করতে চাই।

নাজিপ ফজল তুর্কি রিফর্ম করতে চাইলেন কিন্তু কামাল আতাতুর্কের বিরুদ্ধে গেলেন না। বরং কামাল আতাতুর্ককে উসমানী পাশা হিসেবে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে থাকলেন। তিনি কামালিজমের সমালোচনা করে বললেন, একটি রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মহল মোস্তফা কামাল আতাতুর্ককে ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করে। ফলত তারা কামাল আতাতুর্কের অনুসারী নয়, বরং তারা কামাল আতাতুর্ককে বিতর্কিত করার জন্য দায়ী। একই সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আতাতুর্কের বিরুদ্ধে যাদের অবস্থান, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের উসমানী আমলের ‘কামাল পাশা’র আলোচনা-পর্যালোচনা করতে বললেন। যেখানে দেখা যায়, কামাল পাশা সাহসী! বীর ও বাহাদুর!

কবি নজরুল ইসলাম তার লেখা ‘কামাল পাশা’ কবিতায় যেমন বলেনÑ

‘ওই খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,

অসুরপুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই,

দস্যুগুলোয় সামলাতে যে এমনি দামাল কামাল চাই!

কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!’

কবি নজরুল মোস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুর্কিদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের লড়াই নিয়ে কবিতাটি লেখেন। তৎকালীন বহু মুসলিম কবি লেখকদের নজর কাড়েন মোস্তফা কামাল পাশা। ব্রিটিশ ও পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে কামাল পাশার লড়াই, তুর্কির স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস, চানাক্কালের যুদ্ধের বীর পুরুষ, সেই কামাল পাশাকেই তিনি নতুন করে আলোচনায় আনেন। তিনি মনে করতেন, সময়টা মতবাদ রক্ষার বা কাউন্টার দেওয়ার নয়, সময় মূলত রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার। যেখানে পশ্চিমা বিশ্বের হস্তক্ষেপে তুর্কি রাষ্ট্র মতবাদের বেড়াজালে আটকে থেকে স্বাধীনতার বহু বছর পরও অস্ত্র সমর-শক্তির উত্থান ঘটাতে পারেনি। ফলে সমাজের বিদ্যমান মতবাদকে সহাবস্থানের মধ্যে এনে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সব নাগরিকের অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তার এই রিফর্ম অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। যেখানে দেখা যায় তুর্কি রাষ্ট্রের এগিয়ে যাওয়ার জন্য বাধা সৃষ্টিকারী সবাইকে মূল শত্রু হিসেবে নিয়ে স্বয়ং সেক্যুলার কিংবা কামাল আতাতুর্কের অনুসারীদের দ্বারা ঘায়েল করতে, যা আজ বাংলাদেশেও দেখা যায় রাষ্ট্র বা ফ্যাসিবাদী প্রশ্নে সমস্ত নাগরিকের ঐক্য। এটাকে দীর্ঘকাল জীবন্ত রাখার জন্যই প্রয়োজন ছিল সমস্ত মতবাদের মধ্যে নতুন রিফর্মেশনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপ্রশ্নে একতাবদ্ধ নয়া চিন্তা বাস্তবায়ন করা।

নাজিপ ফজল স্বাধীনচেতা আধুনিক তুর্কি সমাজকে একটি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এলেন, যা লেফট রাইট কিংবা সেন্ট্রাল পজিশন ছাপিয়ে রাষ্ট্রচিন্তায় ঐক্য, জন-আকাঙ্ক্ষা ও গণসার্বভৌমত্বকে ঔন করে। তবে ধর্ম ও কামাল আতাতুর্কের প্রশ্নে তিনি শুধু নতুন পর্যালোচনাই করলেন। কেননা, একটি সমাজে যা এক্সিস্ট করে, মন চাইলেই তাকে কেটে নতুন সমাজ তৈরি করা যায় না। নতুন পর্যালোচনার মাধ্যমে সেটিকে ডিল করতে হয়।

তিনি ধর্মীয় কিতাবাদিগুলো নতুন করে লিখতে শুরু করলেন। যেখানে মূলত বিশেষ প্রাধান্য পেত মানবতা, রাসুলের মহানুভবতা, রুহানিয়াত ও আধ্যাত্মবাদ। অন্য ব্যক্তিত্বদের লেখা হিংসাত্মক অবস্থান তিনি খারিজ করে নতুন করে সংযোজন করলেন ইসলামকে, যেন একই সমাজে সহাবস্থান করতে পারে যেকোনো মতাদর্শের মানুষ।

উল্লেখযোগ্যভাবে এই রিফর্ম প্রকল্পে তিনি সহযোগিতা পেয়েছিলেন তুরস্কের মেইনস্ট্রিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় সমর্থন পেয়েছিলেন। তুরস্কের ধর্ম মন্ত্রণালয় (দিয়ানাত ফাউন্ডেশন) তাকে সর্বাধিক সহযোগিতা করে।

ধীরে ধীরে খানকাকেন্দ্রিক সুফি দরগা থেকে শুরু করে তুরস্কের সমস্ত মুসলিম কমিউনিটির কাছে নাজিপ ফজল গুরুত্ব পেতে থাকেন। কেননা তিনি স্পষ্ট করেছিলেন, একই রাষ্ট্রে একাধিক মতাদর্শ থাকতে পারে, তবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের লক্ষ্যে প্রত্যেক নাগরিককে এজমালি জায়গায় যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। অন্যথায় শত্রুরাষ্ট্রের দ্বারা সমস্ত আদর্শ ও মতাদর্শ ছাপিয়ে স্বয়ং রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

রিফর্ম প্রকল্পের অপূর্ব সংযোজন ছিল তার নিজস্ব সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্ল্যাটফর্ম— বুয়ুক দোয়ু (Büyük Doğu) পত্রিকাটি। এই পত্রিকা শুধু একটা সাহিত্যপত্রই ছিল না, সে সময়কার বুদ্ধিজীবী মহলের একটা চিন্তামঞ্চ ছিল—যেখান থেকে নাজিপ ফজল আধুনিক তুর্কি সমাজের দিশাহীনতার বিরুদ্ধে একটি ধারাবাহিক ও সুসংহত আদর্শিক বিপ্লব চালিয়ে যান। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি তরুণ প্রজন্মকে চরমভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। রাষ্ট্র ও ধর্ম নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে বলেন। এখানে প্রকাশিত হতো তার রাজনৈতিক কবিতা, নাটক, গদ্য ও বিশ্লেষণধর্মী লেখাগুলো, যা পাঠককে শুধু আবেগতাড়িত করত না, একাধারে আত্মসমালোচনার দিকে এগিয়ে নিত। তিনি পশ্চিমা আধুনিকতার নামে আগত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে একপ্রকার আত্মিক রেনেসাঁর বার্তা দিতেন সবসময়। মোটা দাগে বুয়ুক দোয়ুকে তিনি ব্যবহার করেন চারটি মৌলিক রিফোর্মের ক্ষেত্রেÑ

১. অবহেলিত সব ধর্মীয় চিন্তার পুনর্জাগরণ।

২. তুর্কি রাষ্ট্রে ইসলামি মানবিকতা ও নৈতিকতার স্থান পুনর্নির্ধারণ।

৩. সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে দিকনির্দেশনামূলক চিন্তার প্রবর্তন।

৪. রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক দায়িত্ব এবং চেতনা গড়ে তোলা।

এই পত্রিকা ছিল তার আদর্শিক ‘কমান্ড সেন্টার’। এখান থেকেই তিনি নতুন চিন্তার সৈনিক তৈয়ার করতেন। যাদের বেশির ভাগ ছিল তৎকালীন লেখক, কবি, দার্শনিক, এমনকি আম-জনতাও। ওস্তাদ নাজিপ ফজলের সম্পাদনায় বুয়ুক দোয়ু হয়ে উঠেছিল আধুনিক তুর্কি রিফর্ম চিন্তার জ্যোতির্ময় বাহন। পত্রিকাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠার বেশ কিছু কারণ ছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে নাজিপ ফজল কিসাকুরেক তার রিফর্মেশন প্রকল্পে যেসব কলাকৌশল ব্যবহার করেছেন তা হলোÑ

ইতিহাসের পুনর্লেখন ও পুনরায় নয়া ব্যাখ্যা

নাজিপ ফজল বুঝেছিলেন, যে জাতি নিজের ইতিহাসকে অস্বীকার করে, সে জাতির পক্ষে ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা অসম্ভব। যেমন তিনি আতাতুর্ককেও একটি ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে পুনর্লেখন করলেন—যিনি শুধু একজন সেক্যুলার নেতাই নন, বরং উসমানী আমলের শেষদিকে তুর্কি জাতির মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী একজন ‘কামাল পাশা’। তুর্কির স্বাধীনতা-সংগ্রামে যখন ব্রিটিশরা একদিক থেকে তুর্কি দখল করছিল, তখন মোস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বেই স্বাধীনতা-সংগ্রাম হয়েছিল, যা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেও প্রভাব ফেলেছে। তবে নয়া রাষ্ট্রের রিফর্মেশনের জন্য কামাল পাশার ‘আতাতুর্ক’ হয়ে ওঠার বিষয়গুলোকে তিনি এড়িয়ে গেলেন। ফলে তুরস্কের ধর্মীয় এবং সেক্যুলার দুই ধারার মানুষকেই একটি সাধারণ ঐতিহাসিক প্ল্যাটফর্মে আনা সম্ভব হয়।

ধর্মীয় কিতাব ও বক্তৃতার পুনঃরচনা

তিনি বুঝেছিলেন, ধর্ম মানুষের আত্মিক আবেগ ও নৈতিক দিককে স্পর্শ করে। কিন্তু ধর্মীয় লেখকদের বিভিন্ন কিতাবাদিতে কড়া বক্তব্য কিংবা পরস্পরবিরোধী মতবাদ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। তাই তিনি রোমান হরফের আধুনিক তুর্কির ইসলামি সাহিত্যে নতুন একটি ধারার সূচনা করলেন, যেখানে হানাহানির বদলে শুধু আধ্যাত্মবাদ ও মানবতা স্থান পেল। এক মতবাদের বিরুদ্ধে অন্য মতবাদের কাউন্টারগুলো মুছে ফেললেন। তিনি বলেন, ‘এই যুগে ধর্ম মানে একে অন্যকে কাউন্টার দেওয়া নয়। ধ্বংসের যুগ এই মুহূর্তে নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। এখন আমাদের নিজেদের গড়ে তোলার সময়। ভাঙা-গড়াই পৃথিবীর ধর্ম। এখন প্রয়োজন রাষ্ট্রের সহাবস্থানে নৈতিক সংবেদনশীলতা।’

সাহিত্য, নাটক ও গণমাধ্যম ব্যবহার

নাজিপ ফজল শুধু সাহিত্য ও তত্ত্বকথা বলেই থেমে থাকেননি, একাধারে নাটক ও আর্ট-থিয়েটারের মাধ্যমে তার চিন্তাধারাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তার লেখা নাটক Tohum (বীজ), Reis Bey ইত্যাদি ছিল রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রতীকী ভাষায় ভরপুর। এর মাধ্যমে তিনি কামালিস্ট থেকে শুরু করে ডান-বাম এবং তরুণ সমাজের মধ্যে আত্মিক জাগরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটান।

রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার সদ্ব্যবহার

একটি পূর্ণাঙ্গ রিফর্ম শুধু ব্যক্তিগত আন্দোলনের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এ জন্য তিনি তুরস্কের ধর্ম মন্ত্রণালয় (দিয়ানাত ফাউন্ডেশন) ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে তার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়ন করেন। এটি রিফর্ম প্রকল্পকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেয় এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী মজবুত কাঠামো সৃষ্টি করে।

আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ ও সুফিবাদ (রুহানিয়াত)

তিনি রিফর্মকে শুধু রাজনৈতিক বা চিন্তাগত বিষয় হিসেবে দেখেননি। তিনি চেয়েছেন মানুষের আত্মার রিফর্ম, যার কেন্দ্রে রয়েছে তাসাউফ। খানকাকেন্দ্রিক চর্চা না হলেও রুহানিয়াত ও সুফি দর্শনের মাধ্যমে তিনি মানুষের অন্তর্জগতের পরিবর্তনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

ওস্তাদ নাজিপ ফজল তার জীবদ্দশায় প্রায় ১৩০টিরও বেশি বই লিখেছেন। সব ঘরানায় তার চর্চা ছিল। নাটক লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন সাংবাদিকতা নিয়ে এবং একই সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ে। সেসব বইপত্রে দেখা যায়, আগের ভিন্নমত বা ভিন্ন ধর্মের প্রতি আক্রমণাত্মক অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয় প্রয়োজনে নতুন করে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলার দিকনির্দেশনা। নাজিপ ফজলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার উত্তরসূরি আরো অনেকেই রিফর্ম প্রকল্পে অংশ নিয়েছে। নীরবে এই রিফর্ম প্রকল্পের কাজ এখনো অনেকে করে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তুরস্কের বর্তমান বুদ্ধিজীবী ইব্রাহিম কালিন। এই ধারা আধুনিক তুর্কি সমাজে এখনো চলমান। তারা জানেন, এই পথ অনেক দীর্ঘ। সমাজের বিদ্যমান সমস্ত তর্ক-বিতর্ককে নতুন করে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা পাওয়া বা সমাজের সবার কাছে পৌঁছে যাওয়া, নতুন করে রিফর্ম প্রকল্পের বইপত্র লেখা এবং তরুণসমাজকে এই বিপ্লবের প্রতি আগ্রহী করে তোলা প্রয়োজন। এসবের জন্য প্রয়োজন একদল চিন্তক, ভাবুক, বুদ্ধিজীবীদেরÑযাদের সাহিত্য জ্ঞানতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা নতুন রিফর্মকে বাস্তবায়ন করে তুলবে, যা তুর্কি কবি নাজিপ ফজল ও তার উত্তরসূরিরা অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হচ্ছে।

দুনিয়ার সমস্ত রিফর্মের জন্য প্রয়োজন বিদ্যমান অবস্থা থেকে বেরিয়ে সমাজের কাছে নতুন পর্যালোচনা উপস্থাপন করা। ধর্ম সবসময় বিদ্যমান। তবে নতুন করে পর্যালোচনা মূলত বিদ্যমান পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে কী কী রিফর্মেশনের লক্ষ্যে কী কী প্রয়োজন, তারই একটি উদাহরণ। ধার্মিক বা নাস্তিক প্রত্যেক মানুষের মনস্তত্ত্বের পর্যালোচনাও উসুলে ফিকহের একটি অংশ, যা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আধুনিক তুর্কি সংস্কৃতির রিফর্মার কবি ও দার্শনিক নাজিপ ফজল কিসাকুরেক।

তুরস্কের কিছুসংখ্যক মানুষ পশ্চিমের বাকলানো সেক্যুলারিজমে বিশ্বাসী ছিলেন, এমনকি একই পশ্চিমের সেক্যুলারিজম শব্দের নিজস্ব ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন তুরস্কের বিশাল মুসলিম কমিউনিটি। নাজিপ ফজল বলেন, যারা সেক্যুলারিজমে বিশ্বাসী তারাও পশ্চিমমুখী, একই সঙ্গে যারা সেক্যুলারিজমে অবিশ্বাসী (পশ্চিমের বাকলানো ব্যাখ্যার কারণে অবিশ্বাসী) তারাও একাধারে পশ্চিমমুখী। কেননা, পশ্চিমের নিজস্ব ব্যাখ্যায় কেউ ঈমান আনতে পারে না। আমরা এর নতুন পর্যালোচনা করতে চাই, যা আমাদের সমাজে বিদ্যমান, তার মধ্য থেকেই আমরা পুনরুত্থান করতে চাই।

নাজিপ ফজল তুর্কি রিফর্ম করতে চাইলেন কিন্তু কামাল আতাতুর্কের বিরুদ্ধে গেলেন না। বরং কামাল আতাতুর্ককে উসমানী পাশা হিসেবে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে থাকলেন। তিনি কামালিজমের সমালোচনা করে বললেন, একটি রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মহল মোস্তফা কামাল আতাতুর্ককে ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করে। ফলত তারা কামাল আতাতুর্কের অনুসারী নয়, বরং তারা কামাল আতাতুর্ককে বিতর্কিত করার জন্য দায়ী। একই সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আতাতুর্কের বিরুদ্ধে যাদের অবস্থান, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের উসমানী আমলের ‘কামাল পাশা’র আলোচনা-পর্যালোচনা করতে বললেন। যেখানে দেখা যায়, কামাল পাশা সাহসী! বীর ও বাহাদুর!

কবি নজরুল ইসলাম তার লেখা ‘কামাল পাশা’ কবিতায় যেমন বলেনÑ

‘ওই খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,

অসুরপুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই,

দস্যুগুলোয় সামলাতে যে এমনি দামাল কামাল চাই!

কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!’

কবি নজরুল মোস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুর্কিদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের লড়াই নিয়ে কবিতাটি লেখেন। তৎকালীন বহু মুসলিম কবি লেখকদের নজর কাড়েন মোস্তফা কামাল পাশা। ব্রিটিশ ও পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে কামাল পাশার লড়াই, তুর্কির স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস, চানাক্কালের যুদ্ধের বীর পুরুষ, সেই কামাল পাশাকেই তিনি নতুন করে আলোচনায় আনেন। তিনি মনে করতেন, সময়টা মতবাদ রক্ষার বা কাউন্টার দেওয়ার নয়, সময় মূলত রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার। যেখানে পশ্চিমা বিশ্বের হস্তক্ষেপে তুর্কি রাষ্ট্র মতবাদের বেড়াজালে আটকে থেকে স্বাধীনতার বহু বছর পরও অস্ত্র সমর-শক্তির উত্থান ঘটাতে পারেনি। ফলে সমাজের বিদ্যমান মতবাদকে সহাবস্থানের মধ্যে এনে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সব নাগরিকের অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তার এই রিফর্ম অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। যেখানে দেখা যায় তুর্কি রাষ্ট্রের এগিয়ে যাওয়ার জন্য বাধা সৃষ্টিকারী সবাইকে মূল শত্রু হিসেবে নিয়ে স্বয়ং সেক্যুলার কিংবা কামাল আতাতুর্কের অনুসারীদের দ্বারা ঘায়েল করতে, যা আজ বাংলাদেশেও দেখা যায় রাষ্ট্র বা ফ্যাসিবাদী প্রশ্নে সমস্ত নাগরিকের ঐক্য। এটাকে দীর্ঘকাল জীবন্ত রাখার জন্যই প্রয়োজন ছিল সমস্ত মতবাদের মধ্যে নতুন রিফর্মেশনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপ্রশ্নে একতাবদ্ধ নয়া চিন্তা বাস্তবায়ন করা।

নাজিপ ফজল স্বাধীনচেতা আধুনিক তুর্কি সমাজকে একটি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এলেন, যা লেফট রাইট কিংবা সেন্ট্রাল পজিশন ছাপিয়ে রাষ্ট্রচিন্তায় ঐক্য, জন-আকাঙ্ক্ষা ও গণসার্বভৌমত্বকে ঔন করে। তবে ধর্ম ও কামাল আতাতুর্কের প্রশ্নে তিনি শুধু নতুন পর্যালোচনাই করলেন। কেননা, একটি সমাজে যা এক্সিস্ট করে, মন চাইলেই তাকে কেটে নতুন সমাজ তৈরি করা যায় না। নতুন পর্যালোচনার মাধ্যমে সেটিকে ডিল করতে হয়।

তিনি ধর্মীয় কিতাবাদিগুলো নতুন করে লিখতে শুরু করলেন। যেখানে মূলত বিশেষ প্রাধান্য পেত মানবতা, রাসুলের মহানুভবতা, রুহানিয়াত ও আধ্যাত্মবাদ। অন্য ব্যক্তিত্বদের লেখা হিংসাত্মক অবস্থান তিনি খারিজ করে নতুন করে সংযোজন করলেন ইসলামকে, যেন একই সমাজে সহাবস্থান করতে পারে যেকোনো মতাদর্শের মানুষ।

উল্লেখযোগ্যভাবে এই রিফর্ম প্রকল্পে তিনি সহযোগিতা পেয়েছিলেন তুরস্কের মেইনস্ট্রিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় সমর্থন পেয়েছিলেন। তুরস্কের ধর্ম মন্ত্রণালয় (দিয়ানাত ফাউন্ডেশন) তাকে সর্বাধিক সহযোগিতা করে।

ধীরে ধীরে খানকাকেন্দ্রিক সুফি দরগা থেকে শুরু করে তুরস্কের সমস্ত মুসলিম কমিউনিটির কাছে নাজিপ ফজল গুরুত্ব পেতে থাকেন। কেননা তিনি স্পষ্ট করেছিলেন, একই রাষ্ট্রে একাধিক মতাদর্শ থাকতে পারে, তবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের লক্ষ্যে প্রত্যেক নাগরিককে এজমালি জায়গায় যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। অন্যথায় শত্রুরাষ্ট্রের দ্বারা সমস্ত আদর্শ ও মতাদর্শ ছাপিয়ে স্বয়ং রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

রিফর্ম প্রকল্পের অপূর্ব সংযোজন ছিল তার নিজস্ব সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্ল্যাটফর্ম— বুয়ুক দোয়ু (Büyük Doğu) পত্রিকাটি। এই পত্রিকা শুধু একটা সাহিত্যপত্রই ছিল না, সে সময়কার বুদ্ধিজীবী মহলের একটা চিন্তামঞ্চ ছিল—যেখান থেকে নাজিপ ফজল আধুনিক তুর্কি সমাজের দিশাহীনতার বিরুদ্ধে একটি ধারাবাহিক ও সুসংহত আদর্শিক বিপ্লব চালিয়ে যান। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি তরুণ প্রজন্মকে চরমভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। রাষ্ট্র ও ধর্ম নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে বলেন। এখানে প্রকাশিত হতো তার রাজনৈতিক কবিতা, নাটক, গদ্য ও বিশ্লেষণধর্মী লেখাগুলো, যা পাঠককে শুধু আবেগতাড়িত করত না, একাধারে আত্মসমালোচনার দিকে এগিয়ে নিত। তিনি পশ্চিমা আধুনিকতার নামে আগত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে একপ্রকার আত্মিক রেনেসাঁর বার্তা দিতেন সবসময়। মোটা দাগে বুয়ুক দোয়ুকে তিনি ব্যবহার করেন চারটি মৌলিক রিফোর্মের ক্ষেত্রেÑ

১. অবহেলিত সব ধর্মীয় চিন্তার পুনর্জাগরণ।

২. তুর্কি রাষ্ট্রে ইসলামি মানবিকতা ও নৈতিকতার স্থান পুনর্নির্ধারণ।

৩. সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে দিকনির্দেশনামূলক চিন্তার প্রবর্তন।

৪. রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক দায়িত্ব এবং চেতনা গড়ে তোলা।

এই পত্রিকা ছিল তার আদর্শিক ‘কমান্ড সেন্টার’। এখান থেকেই তিনি নতুন চিন্তার সৈনিক তৈয়ার করতেন। যাদের বেশির ভাগ ছিল তৎকালীন লেখক, কবি, দার্শনিক, এমনকি আম-জনতাও। ওস্তাদ নাজিপ ফজলের সম্পাদনায় বুয়ুক দোয়ু হয়ে উঠেছিল আধুনিক তুর্কি রিফর্ম চিন্তার জ্যোতির্ময় বাহন। পত্রিকাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠার বেশ কিছু কারণ ছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে নাজিপ ফজল কিসাকুরেক তার রিফর্মেশন প্রকল্পে যেসব কলাকৌশল ব্যবহার করেছেন তা হলোÑ

ইতিহাসের পুনর্লেখন ও পুনরায় নয়া ব্যাখ্যা

নাজিপ ফজল বুঝেছিলেন, যে জাতি নিজের ইতিহাসকে অস্বীকার করে, সে জাতির পক্ষে ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা অসম্ভব। যেমন তিনি আতাতুর্ককেও একটি ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে পুনর্লেখন করলেন—যিনি শুধু একজন সেক্যুলার নেতাই নন, বরং উসমানী আমলের শেষদিকে তুর্কি জাতির মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী একজন ‘কামাল পাশা’। তুর্কির স্বাধীনতা-সংগ্রামে যখন ব্রিটিশরা একদিক থেকে তুর্কি দখল করছিল, তখন মোস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বেই স্বাধীনতা-সংগ্রাম হয়েছিল, যা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেও প্রভাব ফেলেছে। তবে নয়া রাষ্ট্রের রিফর্মেশনের জন্য কামাল পাশার ‘আতাতুর্ক’ হয়ে ওঠার বিষয়গুলোকে তিনি এড়িয়ে গেলেন। ফলে তুরস্কের ধর্মীয় এবং সেক্যুলার দুই ধারার মানুষকেই একটি সাধারণ ঐতিহাসিক প্ল্যাটফর্মে আনা সম্ভব হয়।

ধর্মীয় কিতাব ও বক্তৃতার পুনঃরচনা

তিনি বুঝেছিলেন, ধর্ম মানুষের আত্মিক আবেগ ও নৈতিক দিককে স্পর্শ করে। কিন্তু ধর্মীয় লেখকদের বিভিন্ন কিতাবাদিতে কড়া বক্তব্য কিংবা পরস্পরবিরোধী মতবাদ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। তাই তিনি রোমান হরফের আধুনিক তুর্কির ইসলামি সাহিত্যে নতুন একটি ধারার সূচনা করলেন, যেখানে হানাহানির বদলে শুধু আধ্যাত্মবাদ ও মানবতা স্থান পেল। এক মতবাদের বিরুদ্ধে অন্য মতবাদের কাউন্টারগুলো মুছে ফেললেন। তিনি বলেন, ‘এই যুগে ধর্ম মানে একে অন্যকে কাউন্টার দেওয়া নয়। ধ্বংসের যুগ এই মুহূর্তে নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। এখন আমাদের নিজেদের গড়ে তোলার সময়। ভাঙা-গড়াই পৃথিবীর ধর্ম। এখন প্রয়োজন রাষ্ট্রের সহাবস্থানে নৈতিক সংবেদনশীলতা।’

সাহিত্য, নাটক ও গণমাধ্যম ব্যবহার

নাজিপ ফজল শুধু সাহিত্য ও তত্ত্বকথা বলেই থেমে থাকেননি, একাধারে নাটক ও আর্ট-থিয়েটারের মাধ্যমে তার চিন্তাধারাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তার লেখা নাটক Tohum (বীজ), Reis Bey ইত্যাদি ছিল রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রতীকী ভাষায় ভরপুর। এর মাধ্যমে তিনি কামালিস্ট থেকে শুরু করে ডান-বাম এবং তরুণ সমাজের মধ্যে আত্মিক জাগরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটান।

রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার সদ্ব্যবহার

একটি পূর্ণাঙ্গ রিফর্ম শুধু ব্যক্তিগত আন্দোলনের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এ জন্য তিনি তুরস্কের ধর্ম মন্ত্রণালয় (দিয়ানাত ফাউন্ডেশন) ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে তার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়ন করেন। এটি রিফর্ম প্রকল্পকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেয় এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী মজবুত কাঠামো সৃষ্টি করে।

আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ ও সুফিবাদ (রুহানিয়াত)

তিনি রিফর্মকে শুধু রাজনৈতিক বা চিন্তাগত বিষয় হিসেবে দেখেননি। তিনি চেয়েছেন মানুষের আত্মার রিফর্ম, যার কেন্দ্রে রয়েছে তাসাউফ। খানকাকেন্দ্রিক চর্চা না হলেও রুহানিয়াত ও সুফি দর্শনের মাধ্যমে তিনি মানুষের অন্তর্জগতের পরিবর্তনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

ওস্তাদ নাজিপ ফজল তার জীবদ্দশায় প্রায় ১৩০টিরও বেশি বই লিখেছেন। সব ঘরানায় তার চর্চা ছিল। নাটক লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন সাংবাদিকতা নিয়ে এবং একই সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ে। সেসব বইপত্রে দেখা যায়, আগের ভিন্নমত বা ভিন্ন ধর্মের প্রতি আক্রমণাত্মক অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয় প্রয়োজনে নতুন করে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলার দিকনির্দেশনা। নাজিপ ফজলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার উত্তরসূরি আরো অনেকেই রিফর্ম প্রকল্পে অংশ নিয়েছে। নীরবে এই রিফর্ম প্রকল্পের কাজ এখনো অনেকে করে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তুরস্কের বর্তমান বুদ্ধিজীবী ইব্রাহিম কালিন। এই ধারা আধুনিক তুর্কি সমাজে এখনো চলমান। তারা জানেন, এই পথ অনেক দীর্ঘ। সমাজের বিদ্যমান সমস্ত তর্ক-বিতর্ককে নতুন করে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা পাওয়া বা সমাজের সবার কাছে পৌঁছে যাওয়া, নতুন করে রিফর্ম প্রকল্পের বইপত্র লেখা এবং তরুণসমাজকে এই বিপ্লবের প্রতি আগ্রহী করে তোলা প্রয়োজন। এসবের জন্য প্রয়োজন একদল চিন্তক, ভাবুক, বুদ্ধিজীবীদেরÑযাদের সাহিত্য জ্ঞানতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা নতুন রিফর্মকে বাস্তবায়ন করে তুলবে, যা তুর্কি কবি নাজিপ ফজল ও তার উত্তরসূরিরা অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হচ্ছে।

গাজা পুনরুদ্ধারের এই সময়ে ‘ফিলিস্তিন সাংস্কৃতিক পুরস্কার’ ঘোষণা করেছে ‘ফিলিস্তিন ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট’। ১৩তম আসরের মূল থিম নির্ধারণ করা হয়েছে—‘জেরুজালেম, গাজা উপত্যকা, গোটা ফিলিস্তিন ও জায়নবাদের বিরোধিতা’।

৩ দিন আগে

একশ বছর আগের কথা। ১৮৮৯ সাল। তুরিনে আজকের মতোই এক দিনে ফ্রিডরিখ নিৎশে কার্লো আলবার্তো পথের ৬ নম্বর বাড়ির ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসেন। কখনো হাঁটতে বের হতেন, আবার কখনো পোস্ট অফিসে চিঠিপত্র তুলতে যেতেন।

৪ দিন আগে

বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী আয়োজিত ইসলামি বইমেলায় প্রতিদিনই জড়ো হন হাজারো মানুষ। বিশেষত সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবারে বইপ্রেমীদের উপস্থিতি থাকে চোখে পড়ার মতো। আর এই জনস্রোতের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একদল স্বপ্নবাজ তরুণের হাতে গড়া ‘লিটলম্যাগ কর্নার’।

৪ দিন আগে

ইসলাম-পূর্ব সময়ে এক ভয়ংকর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল যেন আরবরা। সমগ্র আরবে চলছিল ভয়াবহ অরাজকতা। গোত্রে গোত্রে শত্রুতা। সারাক্ষণ একে অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টায় রত। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি ও মারামারি থেকে শুরু করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া; বছরের পর বছর ধরে সেই যুদ্ধ চলা।

৪ দিন আগে